2021年4月、「九州信用漁業協同組合連合会(JFマリンバンク九州信漁連)」として新たにスタートした九州信用漁業協同組合連合会(以下九州信漁連)。同会は、九州6県(福岡・佐賀・長崎・宮崎・鹿児島・沖縄)の信漁連が合併して誕生した組織だが、合併間もない2023年にランサムウェアによる被害を受けた。そのため、次世代型AIアンチウイルス「LANSCOPE サイバープロテクションpowered by Deep Instinct(以下Deep Instinct)」と、IT資産管理・MDM の「LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版(以下、エンドポイントマネージャー)」を導入。導入の経緯や効果について、総合企画部 事務システム企画課 部長の堀田 龍介氏に話を聞いた。

セキュリティ対策を見直すきっかけとなったのが、合併直後に起きたランサムウェアによる被害であったと堀田氏は振り返る。

この時、ランサムウェアの被害によって顧客への実害は確認されなかったが、被害状況の確認を行う際に組織内でどのようなシステムを利用していて、どのように運用しているかが可視化できていないという点が課題として挙がった。

そのため、ランサムウェア被害の再発防止策を検討する中で、それまで6県の組織が別々のものを利用していたシステム基盤を統合し、「まずは PC などの IT 資産の運用・管理を統合する」方針を決定した。その上で、アンチウイルスを導入しセキュリティ強化を行うこととなった。

それまで外部脅威に対するセキュリティ対策は、一般的なパターンファイル型のアンチウイルスソフトを導入していた。しかし、結果的にランサムウェアによる被害が発生したため、セキュリティ強化としてより高性能なアンチウイルスソフトへの刷新とセキュリティ状況の管理などを実施していく方針が決定した。

再発防止策が策定された後、具体的なセキュリティ対策のための製品選定がはじまった。

それまで使用していたアンチウイルスソフトは、一般的なパターンファイル型の製品であったため、パターンファイルの更新作業が発生していた。更新自体はソフトウェア側で自動更新に設定していたため、管理者側の運用負荷はそれほど大きくはなかったが、Deep InstinctはAIを活用したアンチウイルスのため、パターンファイルの更新が不要で、各PCのインストール状況も管理者が管理コンソール上で確認することができるようになった。

またDeep Instinctは、従来のパターンファイル型のアンチウイルスソフトでは検知・防御しきれない未知や亜種のマルウェアに対して、AI(ディープラーニング)を活用した予測脅威防御の技術を用い、学習した膨大なマルウェアの特徴から新たなマルウェアにおいても特徴点を見つけることができる。高精度で実行前に検知・隔離できる点も評価した。

さらに、Deep Instinctはクラウド型の製品であるため、PCが社内ネットワークに接続されていない状態でも、インターネットに接続されていれば、Deep Instinctが最新の状態に保たれているか、マルウェアから保護されているか、マルウェア検知の情報を取得できているかなどを管理画面から確認することができる。

同会はオフィスワークが前提ではあるが、一部の県の組織では、出張業務がある社員がオフィスで利用しているPCを社外に持ち出すケースがあるため、「社内ネットワーク外のPCに対しても、マルウェアの脅威から保護される」点が安心感につながっていると堀田氏は話した。

同会では現在、情報システム担当者1名と運用委託先ベンダーによってDeep Instinctの日々の管理・運用を行っている。

日常的な運用は、Deep Instinctを活用したセキュリティ監視が中心となっている。同会での特徴的な運用として、堀田氏は「自組織の情シス担当と運用委託先ベンダーで、オリジナルのレポートを利用し、セキュリティリスクを可視化する仕組みを構築した」点を挙げた。

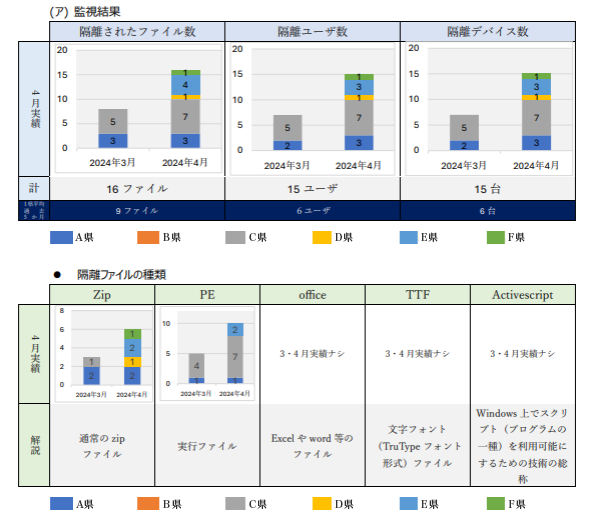

同会では、Deep Instinctの運用状況データを取得し月次レポートにまとめている。

具体的には「ファイル隔離の件数や、継続してファイル隔離の挙動が続いているようなユーザーが居た場合、現場責任者にレポートを共有して連携し、その従業員の端末の状態を確認したり、利用状況のヒアリングや、セキュリティリスクにつながり得る場合は注意喚起を行っている」という。

「データ収集については運用委託先のベンダーに支援してもらい、レポートの作成自体は担当者1名で行えている。ファイルの隔離状況については、どの組織で何名いたか、隔離されたファイルはどのようなファイルで、前月比でどの程度増減したかまで、管理している状況だ」と堀田氏は話した。

今回のDeep Instinct導入によって「セキュリティ対策は一定のレベルに達した」と堀田氏は見ている。

一方で、現在Deep Instinctの運用に関わっているのは情シス1名で、ベンダーの支援を受けている部分もあるとは言え、「製品を上手く使いこなせるか」「せっかくのツールが宝の持ち腐れにならないか」といった懸念を抱えているという。

しかし、この点について堀田氏は、「今後はエムオーテックスとの連携をさらに進め、ツールの有効活用の面でもアドバイスを得ながら、セキュリティインシデントの再発防止においてDeep Instinctが“必須のシステム”になっていくことを期待している」と述べ締めくくった。

※本事例は2024年3月取材当時の内容です。