Written by 西井 晃

目 次

マルウェアとは、攻撃対象に被害を与えたり、データの窃取や改ざんをおこなったりする「悪意のあるプログラム」の総称です。近年では国内外で甚大な被害をもたらし、多くの企業や組織がマルウェア感染のセキュリティ対策の必要性に迫られています。

本記事では「マルウェア感染」をテーマに、以下の内容について解説します。興味のあるテーマがあれば、ぜひご一読ください。

▼本記事でわかること

- マルウェアに感染するとどうなるのか

- 代表的なマルウェアの種類

- マルウェアの被害事例

- マルウェアに感染しないための予防策

また、感染時の兆候や対策から知りたい方は、見出し「マルウェアに感染したかも?感染時の兆候」からお読みください。また、マルウェア感染前に知っておいてほしい項目をまとめた、下記資料もぜひお役立てください。

マルウェア感染時のNG行動とは?

「えっ!それやっちゃダメだったの!?」マルウェア感染の被害を拡大しないために知っておきたいNG行動をまとめました。専門家が教える感染時の正しい対処法もお伝えします。

マルウェアとは

マルウェアとは、ユーザーのデバイスに不利益をもたらす「悪意のあるプログラムの総称」です。

近年話題のランサムウェアや、ワーム、トロイの木馬、スパイウェアなどがマルウェアに該当します。

攻撃者が悪意を持って開発したマルウェアは、多くの企業や組織に甚大な被害をもたらしています。マルウェアに感染することで、個人情報や機密データが漏洩したり、デバイスやシステムが停止・破壊されたり、結果的に企業としての信頼の失墜や損害賠償の支払いに発展したり、などのリスクが懸念されます。

マルウェアの感染力や手口は年々脅威を増しており、マルウェア感染対策は、企業にとって欠かせないセキュリティ課題と言えます。

ウイルスとマルウェアの違い

混同されがちな「ウイルス」と「マルウェア」ですが、ウイルスもマルウェアの1種です。

前述のように、マルウェアは「悪意のあるプログラム」の総称です。一方のウイルスは「アプリケーションソフトに自身のコードを潜り込ませ、自主的に増殖する」特性をもった、マルウェアのことを指します。

プログラムの一部を改ざんして侵入し、増殖していく形態が病原体の感染に類似していることから、ウイルスという名称でよばれています。

▼マルウェアとウイルスの関係性

PCだけでなく、スマートフォンもマルウェアの感染リスクがある

マルウェアに感染するのは、PCだけではありません。近年ではスマートフォンやタブレットを攻撃対象としたマルウェアも多く、感染リスクはPCに引けを取らない状況にあります。

従業員のスマートフォンやタブレット端末がマルウェアに感染し、接続していた組織のネットワークへと感染が拡大し、結果的に被害が大規模になってしまうケースも少なくありません。

マルウェア対策として有効なアンチウイルスの導入時は、PCだけでなく、スマートフォンやタブレット機器にも対応したものを選定することが重要です。

マルウェア感染時の5つの兆候

ここでは、マルウェアに感染した際に現れる「5つの兆候」についてご紹介します。

マルウェア感染時にどのような兆候が表れるかを知っておくことは、異変をいち早く察知し、初動対応へ移る上で役立ちます。

ただし、昨今のマルウェアは「目に見える挙動だけ」で気づくことが難しいため、確実にマルウェアの感染に気付くためには、未知のマルウェアも検知する「高性能なセキュリティ対策ソフト」を導入することがおすすめです。

▼マルウェア感染時に見られる兆候

- PCやスマートフォンのパフォーマンス低下

- 不審なポップアップ

- アプリケーションの不正な動作

- 端末の電源が勝手に落ちる・起動しない

- 身に覚えのない不審な挙動は、マルウェア感染を疑う

1.PCやスマートフォンのパフォーマンス低下

思い当たることがないにもかかわらず、PCやスマートフォンのパフォーマンスが著しく低下していると感じたときは、マルウェアに感染している可能性があります。

感染時はマルウェアの活動でCPUやメモリが使用され、突然パソコンが重くなった印象を受けるケースが多いためです。パソコンのCPU使用率はタスクマネージャーから確認できるので、不審なソフトウェアなどがメモリを消費していないかチェックしましょう。

2.不審なポップアップやタブ

不審なポップアップ広告やタブ、身に覚えのないウェブページ等がしつこく表示される場合も、端末にマルウェアがインストールされている可能性があります。Google Chromeにて「不要なポップアップをブロック」したい場合は、以下の手順でポップアップと広告を非表示にできます。

▼Chromeにて不要なポップアップ・広告をブロックする手順

- パソコンで Chrome を開く

- 右上のその他アイコン > [設定] をクリック

- [プライバシーとセキュリティ] > [サイトの設定] > [ポップアップとリダイレクト] をクリック

- 「サイトにポップアップの送信やリダイレクトの使用を許可しない」 にチェック

- 前のメニューに戻り、「その他のコンテンツの設定」> 「広告」を選択

- 「煩わしい広告や誤解を招く広告が表示されるサイトで広告をブロックする」 にチェック

出典:Google Chrome ヘルプ│Chrome でポップアップをブロックまたは許可する

また感染の疑いがある場合は、セキュリティツールを使用し、速やかに不審なプログラムのスキャン・削除対応をおこないます。

3.アプリケーションの不正な動作

日頃から使用しているアプリケーションが不審な動作をするようになった場合も、マルウェアが影響している可能性があります。

- 操作していないのに、アプリが勝手に開く・動作する

- ログインした記憶はないが、操作ログが残っている

- インストールした覚えのないアプリケーションが入っている

こういった違和感が見られた場合は、速やかにマルウェア感染の調査をすることが大切です。セキュリティソフトなどで端末をスキャンし、怪しいプログラムや挙動を確認しましょう。

4.端末の電源が勝手に落ちる・起動しない

PCやスマートフォン端末の電源が勝手に落ちたり、起動ボタンを押しても起動しなくなったりするケースも、マルウェア感染時によく見られる影響です。マルウェアがパソコンのシステムや設定を勝手に変更したり、破壊したりすることが発生の要因です。

急なシャットダウンやPCの停止が見られた際は、パソコンの電源を切らず、速やかにネットワークに接続されたケーブルを外しましょう。ケーブルを外すことで、ネットワークに接続された他のデバイスへの感染拡大を防止することが可能です。

5.身に覚えのない不審な挙動があれば、まずはマルウェア感染を疑う

いくつか「マルウェア感染の兆候の例」を挙げましたが、基本的に「心当たりのない不審な挙動」が続くようであれば、マルウェアへの感染を疑いましょう。上記以外の不審な動作として、以下の様なものがあります。

- 勝手なメール送信、SNS投稿など、身に覚えのない通信がおこなわれる

- 記憶にない発信履歴や身に覚えのない宛先が残っている

- 身に覚えのない支払い請求が送られてくる(勝手なデータ通信量の増加、アプリ内購入のため)

- 普段使わない時間帯に通信が発生している

マルウェアは放置することでネットワーク内に感染が広がり、被害拡大を助長する可能性があります。小さな兆候を見逃さず、できるだけ早い段階で対処することが求められます。

マルウェアに感染した場合の被害リスク

マルウェアに感染することで「データの破壊・改ざん」「情報漏洩」といった被害を起こすリスクがあります。また結果的に、金銭面や信頼面から大規模な損失を被る可能性も少なくありません。

マルウェアへの感染で起こり得る被害リスクとして、以下の様な例が考えられます。

- PC内のデータ破壊や改ざん

- 個人データ・機密情報の流出

- システムダウンやサービスの停止

- 脅迫による金銭要求や情報公開

- オンラインバンキングの不正利用など金銭

- 損害賠償の発生や信頼の失墜

- 他のサイバー攻撃への加担

マルウェアによってデバイスのデータが改ざん・破壊されることで、著しいパフォーマンスの低下や意図しない動作が発生する可能性があります。

また、マルウェアがデバイスに保存されている個人情報・機密情報を盗み出し、結果的にオンラインサービスの悪用による不正請求や、ランサムウェアによる金銭被害や業務停止などに発展するケースも少なくありません。

その他、ビジネスやサービスが長期間停止したり、個人情報漏洩などで顧客からの信頼が損なわれたりと、マルウェア感染は企業・組織にとって、多大な被害をもたらす危険性を備えています。これらの被害を防ぐため、企業・組織は「マルウェア対策」を意識した、セキュリティ体制の確立・アンチウイルスの導入を検討することが大切です。

マルウェア感染の危険性と現状

マルウェアの被害件数・規模は、2025年現在も引き続き猛威を振るっています。

近年の「マルウェアの被害件数や動向」について見ていきましょう。

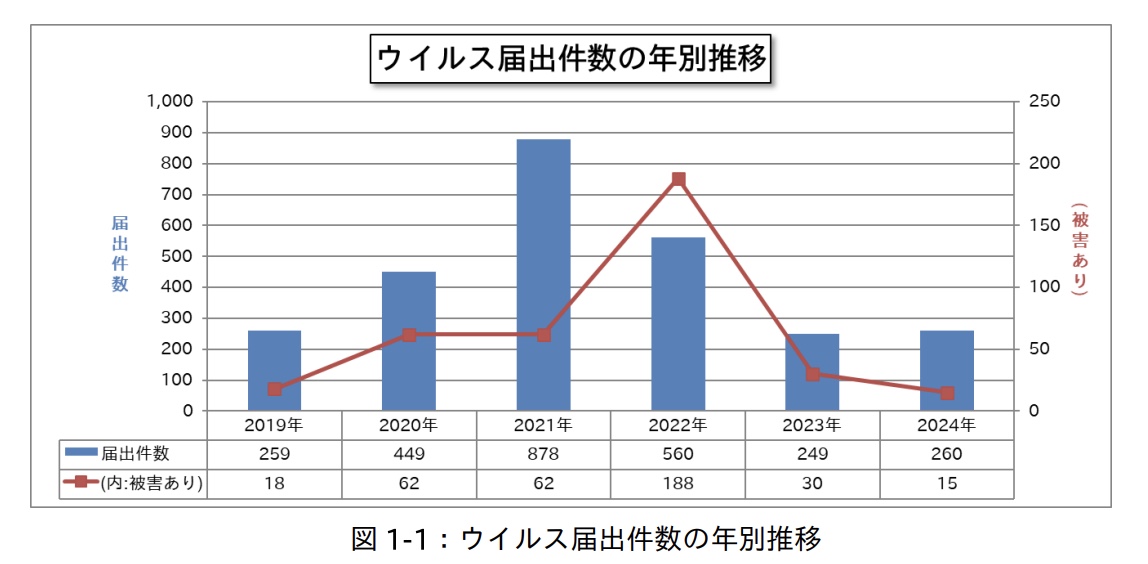

IPA(情報処理推進機構)が2024年に報告した「ウイルス(マルウェア)の届け出件数」レポートによると、ウイルスの届け出件数は2021年・2022年と比較すると減少しているものの、前年の2023年と比較すると、260件とやや増加傾向にあります。

出典:IPA│コンピュータウイルス・ 不正アクセスの届出状況

昨今、サイバー攻撃の手口は巧妙化・悪質化が見れており、企業・組織は深刻な被害に発展する危機意識をもって、マルウェア対策の体制管理や優秀なアンチウイルスの導入などを、検討する必要があります。

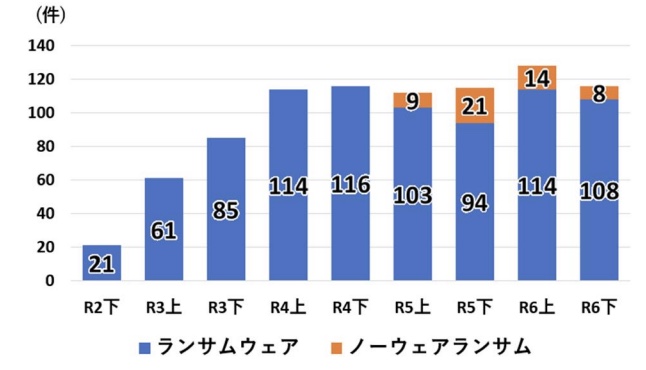

また警察庁が発表した「令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によると、2024年のサイバー攻撃の発生件数は年間で222件(上期114件 / 下期108件)にのぼり、前年の197件(上期103件 / 下期94件)よりも増加していることがわかります。

出典:令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について

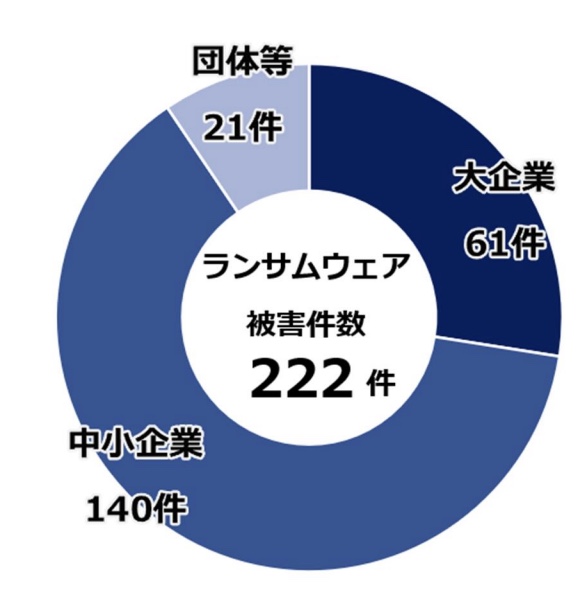

また「ランサムウェアの被害報告」があった企業・団体の規模に関しては、大企業は61件、中小企業は140件と、組織規模を問わずランサムウェア被害が発生したことが伺えます。

出典:令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について

IPAや警察庁のデータからもわかる通り、マルウェアの国内被害規模は現在も拡大の一途を辿っています。企業組織はその規模や業種を問わず、マルウェアへの対策に取り組む必要があるでしょう。

覚えておきたい、主なマルウェアの種類

前述のとおりマルウェアには複数の種類があり、主な例として以下のようなものがあります。

| 種類 | 特徴と被害例 |

|---|---|

| ワーム | 自ら増殖する特性をもち、ネットワークを介して感染を拡大する。端末の動作停止などの被害を及ぼす |

| トロイの木馬 | アプリやファイルに擬態し、悪意あるプログラムを取り込ませる。特定の動作で不正なプログラムが働き感染する。 |

| ランサムウェア | 端末のファイルやデータを暗号化。暗号化の解除と引き換えに高額な身代金を要求するのが特徴。 |

| スパイウェア | ユーザーのプライバシーを侵害する悪意あるソフトウェア。コンピューター内の情報を自動収集し、勝手に外部へ送信する。 |

| アドウェア | ユーザーに広告を表示することで収益を得ることが目的の悪質なソフトウェア。しばしば無料のソフトダウンロードで感染する。 |

ここでは、セキュリティ担当者・情シス担当者なら覚えておきたい、5種類のマルウェアについて紹介します。

ワーム

ワームとは、独立して動作する不正なプログラムです。多くのプログラムは他のアプリケーションやプログラムに寄生して動作しますが、ワームは端末に感染すると単体で動作し、自分で増殖することができます。

自己増殖を繰り返すことで感染先の端末の領域を圧迫し、負荷をかけて動作停止に追い込む被害をもたらします。

トロイの木馬

トロイの木馬はアプリケーションやデータなどに偽装されているのが特徴で、インストールなどの特定の動作を検知すると不正なプログラムが動作します。

トロイの木馬が動作すると、端末の不正操作を可能にしたり、端末上のパスワードを不正に収集したり、データを改ざんしたりとさまざまな影響を及ぼします。

ランサムウェア

ランサムウェアに感染すると、端末のデータが暗号化され、操作が不能になったり起動できなくなったりします。ランサムウェアは身代金の要求を目的としており、暗号化の解除と引き換えに所定の金銭を攻撃者に支払うように要求されます。

近年は暗号化の解除に加え、データの公開を引き換えに脅す「二重恐喝」という手口も増加しています。ランサムウェアでは、金銭を支払っても暗号化が必ず解除されるとは限らないため、安易に支払うという選択を取らないことが大切です。

スパイウェア

スパイウェアとは、情報の不正な窃取を目的としたプログラムです。スパイウェアがターゲットの端末に仕掛けられると、端末内のデータを秘密裏に収集し、攻撃者のもとへ集めたデータを自動的に転送されます。

知らない間に大量の個人情報や機密情報が流出し、不正利用やばらまきといった被害に発展する可能性もあります。

アドウェア

アドウェアとは、デスクトップ上に強制的に広告を表示し収益を得るソフトウェアです。アドウェアに感染させて広告を表示させ、広告収入を得ることが攻撃者の目的です。

ただしアドウェアの中には、スパイウェアのようにデータを自動で外部へ転送したり、個人情報を入力させ搾取するなど、危険性の高いタイプも存在します。多くはフリーソフトのインストール時に感染するため、信頼できないソフトを安易にダウンロードさせないことが重要です。

マルウェア感染時のNG行動とは?

「えっ!それやっちゃダメだったの!?」マルウェア感染の被害を拡大しないために知っておきたいNG行動をまとめました。専門家が教える感染時の正しい対処法もお伝えします。

マルウェア感染の主な原因

マルウェアに感染する要因を知っておくことで、リスクある行動を控えたり、対策を検討したりすることが可能となります。

よくある「マルウェア感染の経路・要因」として、下記があります。

- 悪意のあるメールの添付ファイルやURL

- 不正なウェブサイトの閲覧・ダウンロード

- ファイル共有による感染

- VPN機器やリモートデスクトップの脆弱性

「Emotet」「フィッシング詐欺」など、悪意のある第三者がマルウェアを含む添付ファイルや不正なWebサイトのURLを送りつけ、感染を促すのはマルウェア攻撃の常習的な手口です。

Webサイトそのものにマルウェアが仕掛けられているケースもあれば、ダウンロードするソフトウェアに仕掛けられているケースもあります。

また、「ファイル共有サービス」を利用したマルウェアの拡散も、よく使われる手口のひとつです。攻撃者は事前にマルウェアを仕込んだファイルをアップロードしておき、そのURLを拡散することで、ファイルを開かせマルウェア感染を促します。

また近年ではリモートワークの普及に伴い、個人のVPN機器やリモートデスクトップの脆弱性を狙った攻撃も増加しています。組織はあらゆる角度から、マルウェア感染に備えた対策をおこなう必要があります。

マルウェア感染の被害事例

近年のマルウェア感染に関する、世間を騒がせた被害事例をご紹介します。

| サイバー攻撃の種類 | ランサムウェア攻撃 |

|---|---|

| 企業の業種 | 医療機関 |

| 被害の概要 | 基幹システムの停止と約8万5,000人のデータ暗号化 |

2022年1月、マルウェアの1種である「ランサムウェア」に感染した病院で基幹システムが停止し、約8万5,000人のデータが暗号化される被害が発生しました。

前年10月に同院のサーバーがサイバー攻撃を受けたことが発端であり、患者情報が暗号化されたほか、プリンターが乗っ取られ大量の脅迫文が出力されるなどの被害が発生。また、診療報酬計算や電子カルテ閲覧に使用する基幹システムが停止したことで、一部診療科を除いた新規患者の受け入れが不可能となる事態に発展しました。

攻撃者は暗号化データの復旧と引き換えに身代金を要求しましたが、病院側は受け入れを断り、自力でのデータ復旧を実施。2021年12月末には無事復旧し、通常運用を再開しました。同院はランサムウェアをはじめサイバー攻撃の体制を強化し、再発防止に取り組んでいます。

この他、マルウェアを含むサイバー攻撃の事例については、以下の記事にまとまっています。

マルウェアに感染しないための事前対策

マルウェアに感染しないための対策として、以下の様な方法があげられます。

- 最新のアンチウイルスソフトウェアの利用

- ソフトウェアとOSの定期アップデート

- 不審なURLやファイルを安易に開かない

- 万一に備え、インシデント対応計画を策定する

これらは基本的な対策でありながら、実践することで、マルウェアに感染しづらい基盤構築に役立ちます。それぞれご紹介します。

1.最新のアンチウイルスソフトの利用

マルウェアが侵入する前に検知・駆除するためには、どんなマルウェアにも対策できる、最新のアンチウイルスソフトを利用することをおすすめします。アンチウイルスソフトを利用することで、端末に侵入しようとする不審なプログラムを侵入前の時点で検知し、自動的にマルウェアかどうかを判別して駆除することが可能です。

市場には様々なアンチウイルスソリューションで溢れていますが、安易に価格帯や知名度で製品を選ぶのは危険です。なぜなら昨今の未知のマルウェアは、従来型のパターンマッチング方式のものでは検知できないリスクがあるためです。

アンチウイルスを選定する際は、以下の項目を複合的に踏まえ、最新の脅威にもしっかりと対策できるものを導入する必要があります。

- 未知・既知を問わずマルウェアを検知できるか

- 誤検知は少ないか

- 対応するデバイス・OSは希望通りか

- 運用コストがかかりすぎないか

近年ではAIを活用して、未知のファイルでもマルウェアかどうかを判断できる、高精度なアンチウイルスソフトも登場しているため、さまざまなソフトを比較検討し、自社に最適なものを選択しましょう。

2.ソフトウェアとOSの定期アップデート

2つ目の予防策は、自社で導入しているソフトウェアやOSを、定期的にアップデートすることです。

ソフトウェアやOSを提供しているメーカーは、脆弱性を突いたサイバー攻撃を防ぐために「パッチ」と呼ばれる更新プログラムを開発し、定期的に配信しています。パッチを適用しないままソフトウェアやOSを使い続けると、脆弱性が放置され、攻撃者の格好のターゲットとされてしまいます。

メーカーと攻撃者はいたちごっこの状態にあり、攻撃者は常にソフトウェアやOSの脆弱性を探して攻撃しようとしています。マルウェア感染のきっかけを攻撃者へ与えないために、アップデートやパッチの適用は、必ず定期的におこなましょう。

3.不審なURLやファイルは開かない

マルウェア感染の発端として、不審なWebサイトの閲覧や情報入力や、怪しいメールの添付ファイルを開くなど「信頼できない媒体を不用意に開くことで、感染してしまう」ケースが少なくありません。

個人はもちろん組織であれば、従業員に対し「不審なURLやファイル、ソフトウェアなどを開かない・使用しない」旨の注意喚起、セキュリティ教育をおこなうことが重要です。

▼注意すべきアクション

- 信頼性の低いサイトは閲覧しない

- 安易に添付ファイルやURLを開かない

- 身に覚えのないメールやSMSは無視する

- 不用意にフォームなどへ個人情報を入力しない

- 怪しいソフトウェアはインストールしない

これらの基本的な注意点を押さえるだけでも、個人の不注意によるマルウェア感染のリスクを、しっかり軽減できるはずです。前述した「Emotet」の感染や、悪質なメールやWebサイトで個人情報を搾取する「フィッシング詐欺」被害を防止することにも繋がります。

4.万一に備え、インシデント対応計画を策定する

予防策ではありませんが、万一マルウェアに感染した際の指示書として「インシデント対応計画」を、事前に策定しておくことも大切です。

インシデント対応計画とは「組織がサイバー攻撃に遭遇した際、速やかに対応するための計画書」をまとめた文書を指します。

インシデント対応計画と策定しておけば、たとえば、会社のPC がマルウェア感染した場合に、などの具体的なアクションを、インシデント対応計画にて事前に明らにし、感染時に混乱せず迅速に解決に向けアクションすることが可能となります。

- 従業員はどのように対応しなければならないのか

- 誰に連絡する必要があるのか

- 感染後の復旧手順

「インシデント対応計画の策定方法」についてより詳しく知りたい方は、下記の記事もあわせてご確認ください。

万一、マルウェアに感染したら?

万が一マルウェアに感染してしまった場合は、直ちに感染した端末をネットワークから遮断し、感染内容や範囲を特定・復旧に向けて対処をおこなっていく必要があります。

主な感染後の対応手順は以下の通りです。

- ネットワークの遮断

- 感染内容や範囲の特定

- 警察庁や関連企業・インシデント対応サービスへの問い合わせ

- 被害の最小化と原状回復

1.端末をネットワークから隔離

マルウェアに感染している可能性が疑われる場合、まずはマルウェア感染の疑いがあることを管理者に報告した上で、直ちにネットワークから該当の端末を隔離しましょう。放置するとネットワークを経由して他の端末やサーバーに感染が広がり、被害がさらに深刻化する恐れがあるためです。

この時、くれぐれも自己判断せず、管理者の指示に従って行動することが大切です。組織のルールに基づいて適切な対処がおこなわれないと、誤った行動によって被害が拡大する可能性があります。

2.感染内容や範囲の特定

感染が疑われる端末をネットワークから遮断したら、感染内容や範囲の特定に移ります。具体的にどのような症状が見られるのかによっても、回復のための方法や対策が異なるためです。

感染内容によっては、端末の再インストール作業が必要になるケースもあるため、日頃からデータのバックアップはこまめにおこなっておきましょう。

マルウェアに感染した後のデータは汚染されており、再利用できない状態になってしまうためです。

バックアップ時は、以下の要件を意識して取り組むのがおすすめです(3-2-1-1-0バックアップ・ルールより抜粋)。

- バックアップ時は本番用コピーを含め、最低3つのデータコピーを用意する

- 2つ以上の異なるストレージメディアにバックアップを保存する

- 少なくとも1つのコピーは、オフラインで保管する

3.警察庁や関連企業・インシデント対応サービスへの問い合わせ

感染内容や範囲の特定と並行して、警察庁や関連企業へマルウェアの感染被害が起こったことを報告し、インシデント対応サービスへの問い合わせもおこないましょう。マルウェアを使った攻撃はサイバー犯罪に該当するケースもあるため、自己判断せず、警察庁の指示を仰ぐことも求められます。

また、関連企業に連絡して各社に注意を促し、被害の拡大を防ぐことも大切です。

4.被害の最小化と原状回復

ここまでの対策を取った後は、これ以上の被害拡大を防いで被害をできるだけ最小限にとどめた上で、マルウェアに感染する前の状態へと原状回復をはかりましょう。

一般的に、感染済みの端末から完全にマルウェアを駆除することは難しく、一見するとクリーンな状態に戻ったように見えても、細部にマルウェアが残ったままになってしまうケースがよくあります。完全にマルウェアを駆除して元の状態に戻すのであれば、OSの再インストールをおこなうのが安全です。

前述したバックアップから、データの復旧などもおこないましょう。

マルウェア感染の被害規模が大きい・影響範囲の特定が難しい場合などは、外部サービスへ調査や復旧を依頼することも1つの手段です。弊社でもセキュリティのプロがマルウェア感染時の調査・復旧をサポートする「インシデント対応パッケージ」を提供しています。

未知のマルウェアも検知可能な「LANSCOPE サイバープロテクション」

「LANSCOPE サイバープロテクション」では、未知のマルウェアも検知・ブロックする、業界最高峰のAIアンチウイルスを提供しています。

安価な価格帯ながら、従来のセキュリティソフトでは対策が難しい「最新のマルウェア」「ランサムウェア」「Emotet(エモテット)」なども、高い検知率でしっかりと防御。誤検知も少なく、運用負荷が低い点も同ソリューションの魅力です。

「LANSCOPE サイバープロテクション」では、未知のマルウェアを検知・ブロックする、2種類のAIアンチウイルスを提供しています。

▼2種類のアンチウイルスソリューション

- アンチウイルス×EDR×監視サービス(MDR)をセットで利用できる「Aurora Managed Endpoint Defense(旧:CylanceMDR)」

- 各種ファイル・デバイスに対策できる次世代型アンチウイルス「Deep Instinct」

それぞれの特長と導入メリットについて、簡単にご紹介します。

アンチウイルスとEDRをセットで導入するなら「Auroraシリーズ」

「LANSCOPE サイバープロテクション」では、EDRのマネージドサービス「Aurora Managed Endpoint Defense」を提供しています。

「Aurora Managed Endpoint Defense 」は、アンチウイルスとEDRを併用し、エンドポイントを内外から保護するセキュリティソリューションです。

マルウェアを防御するアンチウイルスは、EDRと掛け合わせることで、より強固なエンドポイントセキュリティ体制を確立できますが、高度なエンドポイントセキュリティ製品を導入しても、適切に運用できなければ意味がありません。

「Aurora Managed Endpoint Defense」は、下記の2種類のセキュリティソリューションの運用を、お客様の代わりにセキュリティのスペシャリストが実施するMDRサービスです。

- 脅威の侵入をブロックするAIアンチウイルス「Aurora Protect」

- 侵入後の脅威を検知し対処するEDR「Aurora Focus」

セキュリティのスペシャリストが徹底したアラート管理をおこなうため、お客様にとって本当に必要なアラートのみを厳選して通知することが可能になり、不要なアラートに対応する必要がなくなります。

また、緊急時にはお客様の代わりにサイバー攻撃へ即時で対応するため、業務負荷を減らし、安心して本来の仕事へ集中していただけます。

「Aurora Managed Endpoint Defense」についてより詳しく知りたい方は、下記のページをご確認ください。

様々なファイルや端末に対策できる「Deep Instinct(ディープインスティンクト)」

「LANSCOPE サイバープロテクション」では、 AI(ディープラーニング)を活用した次世代ウイルス対策ソフト「Deep Instinct」を提供しています。

下記のようなセキュリティ課題をお持ちの企業・組織の方は、 検知率99%以上のアンチウイルス製品「Deep Instinct」の利用がおすすめです。※

- 未知のマルウェアも検知したい

- 実行ファイル以外のファイル形式(Excel、PDF、zipなど)にも対応できる製品が必要

- 手頃な価格で高性能なアンチウイルスを導入したい

近年の攻撃者は、セキュリティ製品から検知を逃れるため、実行ファイルだけでなくExcelやPDF・zipなど、多様な形式のマルウェアを仕掛けてきます。

「Deep Instinct」は、形式を問わずにさまざまなファイルに対応しているため、多様な形式のマルウェアを検知可能です。

「Deep Instinct」は、手ごろな価格設定も魅力です。詳細は以下よりご覧ください。

※Unit221B社調べ

まとめ

「マルウェア感染」をテーマに解説しました。情報窃取や改ざんなどさまざまな被害をもたらすマルウェアは、企業や組織にとって信頼の喪失や生産性低下などにつながる重大な課題のひとつです。

ぜひ本記事を参考に、自社のマルウェア対策について現状を見直してみてください。

マルウェア感染の被害を拡大しないために知っておきたいNG行動と正しい対処法についてまとめた資料もご用意しています。

ぜひ本記事とあわせてご確認ください。

マルウェア感染時のNG行動とは?

「えっ!それやっちゃダメだったの!?」マルウェア感染の被害を拡大しないために知っておきたいNG行動をまとめました。専門家が教える感染時の正しい対処法もお伝えします。

おすすめ記事