目 次

・IoTとは

・IoTが注目され始めた理由

・IoTを構成する要素

・IoTとAIの関係

・IoTで何が変わるのか?

・IoTの課題

・IoTの活用事例・製品

・情シスとIoT

・まとめ

イベント・ニュース

Written by aki(あき)

本記事の関連資料をご紹介します!

「働き方改革のポイントは業務改善」

以下の記事も是非ご覧ください!

「情シス担当者が知っておくべきITトレンド”AI”」

「情シス担当者が知っておくべきITトレンド”RPA”」

IoT(Internet of Things:モノのインターネット)とは、コンピュータやネットワーク機器だけでなく、掃除機や炊飯器、トースターや筆箱など、世の中に存在する様々な「モノ」がインターネットに接続したり相互に通信を行うことをいいます。

「モノ」にセンサーや通信機能を組み込んで、インターネットを通じてあらゆる「モノ」や「クラウド」と繋がり、お互いの情報や機能を補完したり、収集した情報を活用します。

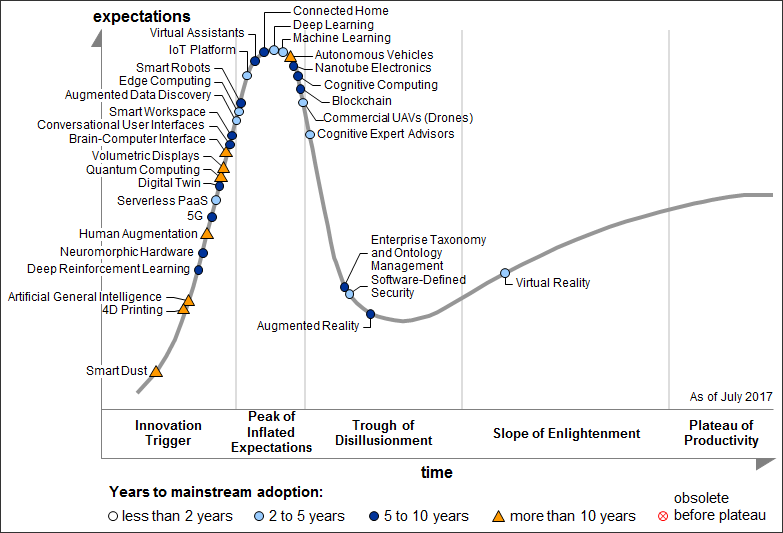

ガートナー社が2017年に発表した「先進テクノロジーのハイプ・サイクル」によると、IoTは「peak of inflated expectations(過度な期待のピーク)」に位置付けられていて、世界的に注目度が上がっています。

米Gartner 2017年版「Emerging Technologies Hype Cycle」(出典:ガートナー ジャパン)

米Gartner 2017年版「Emerging Technologies Hype Cycle」(出典:ガートナー ジャパン)

Google Trendsでの「IoT」の検索数を見ると、2014年あたりから右肩上がりに上昇していることが分かります。

IT業界で新技術が発表されると、最初は大いに盛り上がり注目度が一気に上がります。この状態を「Innovation Trigger(黎明期)」といいます。「peak of inflated expectations(過度な期待のピーク)」といわれるピークに達した後、技術は良くても製品実装まで進展しなかったり、周辺技術が追いつかなかったりと狙い通りの結果が出せないと、「Trough of Disillusionment(幻滅期)」に入ります。ここで技術は淘汰され、なくなってしまう技術もあれば、実装や周辺技術が追いついてビジネス化されるものも出てきます。これを「Slope of Enlightenment(啓蒙期)」といいます。最終的に技術が安定すると「Plateau of Productivity(安定期)」に入り、広く普及していくという流れになります。

ではなぜIoTがここまで注目されているのでしょうか?IoTが注目され始めた理由には次のようなものがあります。

スマホが爆発的に普及したことに伴う各種センサーのコスト低下と小型化が進められ、さらにクラウドサービス普及による維持コストの低下で、IoTを支える基盤の準備が整ってきました。

また、ビッグデータの分析技術やAI技術が発展し、データを効率よく集めて、そのデータから意味のある情報を引き出す技術が発展し、ビジネスに活用できるレベルに到達したこともIoTが注目された理由の1つです。

実はIoTが注目された理由に、通信事業者のロビー活動も理由の1つと言われています。スマホや光回線の販売実績は年々低下しています。

そこで、新たな成長機会としてIoTに目をつけました。各通信事業者は早くからIoTの提供プランを開始し、IoTの促進を勧めています。

先進国の少子高齢化はすでに社会問題になっていますが、高齢化がもたらす問題の1つに働き手の減少があります。

古い情報システムや道路などの公共設備の点検や修繕には、経験豊かなエンジニアや作業者が必要です。しかし、ベテランの働き手が減ってくると設備の点検や修繕が難しくなります。

そこで、今まで人が行ってきた点検や修繕業務を、機械に任せようという動きが高まってきました。IoTを活用することで、今まで人がやっていた機械の状態確認を効率化することができます。具体的には、IoTを使って機械の温度や振動、電力量などを効率良く集めて、集めたデータから自動的に故障の予兆を発見し、管理者に知らせるといったことが可能になります。

IoTを構成する要素には次のようなものがあります。

最近、「IoTとAIって何が違うのか?」「AIってIoTと同じ意味なの?」といった質問をよくされます。

AIとは「人工知能」のことで、データを解析して意味あるものにしたり、そのデータから新たな知見を導くための技術です。

例えば、温度や振動、電圧などの膨大なデータをもとに、AIが「そろそろ故障しそう」な設備を事前に検知するという使い方が考えられます。

IoTは「膨大なデータを収集するための手段」のことで、収集したデータをもとに新たな価値を生むための道具です。

例えばシステム設備にセンサーを取り付けて、振動や温度などのデータを取得して、クラウド上のデータベースに集めるまでがIoTの仕事です。

以上のようにIoTとAIは別の技術で、AIを使わなくてもIoTを実現できますが、密に連携することで、より便利なサービスやシステムを生み出すことができます。

では、IoTを導入することで何が変わるのでしょうか。ガートナーによれば、IoTのビジネスとしての価値には、「最適化」「課金」「オペレーション」「拡張」の大きく4つの要素があると言ってます。

(「IoTのインパクト(1)—IoTがビジネスにもたらす4つの価値とは」)

IoTを導入すればさまざまな業務プロセスを最適化できます。例えば、製造業の工作機械にセンサーを取り付ければ、稼働状態や位置をリアルタイムにモニター可能になります。

IoTをサービスに活用することで、新たなビジネスを生み出すことができます。たとえば車にセンサーを取り付けて走行距離をモニタリングしたり、安全運転かどうかを監視することで、走行距離に連動した保険や安全運転に応じた保険の販売などが可能になります。

IoTを導入すればシステムを遠隔から監視/制御することが可能です。たとえば、遠隔地にある装置をIoTで常時監視したり、トラブル時に遠隔から修繕対応するなどが考えられます。

IoTを導入することで既存の製品に機能拡張することが可能です。たとえばエアコンにIoTを組み込んで、利用者の行動パターンを学習させて、自動で温度や風量、風向きを調整することができるなどが考えられます。

ここまでIoT導入のメリットを説明してきましたが、IoTには少なからず課題も存在しています。

インターネットの普及により、サーバー攻撃が深刻になってきています。IoTデバイスが増加すると、さらにサイバー攻撃が増加することは容易に想像できます。

PCなどの従来のIT装置は、普及し始めてから四半世紀の歴史があり、過去に多くのセキュリティ事故があったことからセキュリティに関するノウハウが一定のレベルまで蓄積されています。しかしIoTは、普及段階であり、IoTを守るためのノウハウが存在しません。

また、通常のPCであれば数百から数千台の端末を管理すれば良いですが、IoTは数百万台規模のデバイスを管理する必要がでてきます。数百台規模のPCでも、脆弱性を突かれて標的型攻撃を受けることは今でもありますが、これが数百万台規模になると言われているIoTデバイスだと、将来的に大きな問題が起きることは容易に想像できます。

実際に横浜国立大学でハニーポットを設置した脆弱なIoTへの攻撃状況を調査したところ、たった半年間で約60万台・500種類以上のIoT機器への攻撃があったという発表をしています。

※出典:「IoTにおけるサイバーセキュリティの現状と今後」吉岡 克成(横浜国立大学大学院 准教授)

更に、2013年のロシアで、中国製のアイロン製品に埋め込まれたチップが近隣の無線ネットワークに不正で接続し、マルウェアをばらまくという事例もありました

※Wikipedia:2013年ロシアでの中国製アイロン等からのスパイチップ発見

IoTにおけるセキュリティ対策は非常に重要な課題となっています。

IoTを実現するためには、デバイス/データ通信/クラウド/アプリケーション開発と、非常に広範囲な技術をおさえておく必要があります。このような幅広い技術をカバーできるエンジニアを確保することは容易ではなく、確保したとしてもかなりの人件費が発生してしまいます。

IoTを活用して、人間の体温や体重、身長などを収集して健康促進のためのサービスを提供したとします。このときに収集するデータはそもそも誰のものになるのか?という課題があります。

このデータを収集してサービス展開している企業は、どこまでデータを閲覧して良いのか、まだデータを流出させてしまった場合罪になるのかどうかなど、収集したデータの所有権をどうするのかという課題が存在します。

IoTを活用している事例をいくつか紹介します。

もっとも有名なIoTデバイスかもしれません。Amazonが提供しているデバイスで、ボタン1つで日用品を注文できるIoTデバイスです。

≫ Amazonダッシュボタン

失くし物を簡単に見つけられるようにするIoTデバイスです。鍵や財布などの取り付けることで、スマホで失くした場所を特定することができます。

≫ MAMORIO | あなたの大切なものを守る世界最小クラスの紛失防止デバイス

海外のサービスですが、駐車場の空き状況をリアルタイムで確認することができるサービスです。

≫ Streetline – Streetline

マンホールに水位センサとガスセンサを取り付けて、水害の事前に検知するマンホール型IoTデバイス。「モノのインターネット」の分かりやすい事例かもしれません。

≫ 明電マンホールアンテナ(PDF)

農作機械メーカーのヤンマーが展開している農業IoT。農作機械に取り付けられたセンサーを活用して、農業の効率化や農作機械の盗難や不具合の検知などを行うことが可能です。

≫ ヤンマーのスマートアシスト

最後に情シスはどのようにIoTと向き合っていけば良いのかを考えてみたいと思います。情シスは会社のITシステムを一手に引き受ける部門ですので、会社としてIoTを導入するとなったら、当然情シスが関わることになります。

そのため、IoTに関する知識を一通りおさえることはもちろん、どのように導入すれば会社の成長に貢献できるのかを検討し導入していく必要があります。

IoTといっても技術領域は非常に多岐にわたります。

・IoTにおける情報セキュリティ検討

・IoTシステムの保守運用の検討

最低でもこれらの技術要素をおさえておくことが必要です。もちろんベンダーなど社外の協力を仰ぐことも必要です。

会社の業務で現在どのようなことに困っているのか、業務のどこがボトルネックになっているのかを洗い出します。

その中からIoTを活用することで、効率化できるものがあるのかを検討していきます。

IoTを導入すれば効率化できそうだとなれば、具体的なデザインを検討していきます。どのようなデバイスをどの装置に取り付けるのか、IoTデバイスをどの場所に設置していくべきか、どのような情報を取得し、そのデータをどのように解析していくのかなど、様々な観点で検討を進めていきます。

IoTはデータを取得するだけでは意味がありません。取得したデータをどうやって意味のあるデータに変えるのかという点がとても重要です。

また、IoTを導入すると一気に情シスが管理する機器が増えるという点にも注意が必要です。IoT化した設備は多種多様、で所在する場所は定まらず広範囲になりがちです。

従来のパソコンなどのオフィス機器と同じように管理しようとすると情シスの負荷は膨大になってしまいます。IoTを導入する場合は、運用管理まで含めて事前に検討しておかなければなりません。

以上、IoTに関して解説してきました。IoTというキーワードは大きな枠組みで括られているため、IoTの要素技術は非常に広範囲です。そのため、会社にIoTの導入を検討する場合は、むやみに導入するのではなく、IoTを導入することによる効果をしっかりと把握した上で導入を進めることが重要となります。