Written by aki(あき)

全5回で開催されたエムオーテックス社主催のオンラインイベント「MOTEX Days. 2020」

DXをテーマにしたDAY5のパネルディスカッションでは、モデレーターとして、アスタリスク・リサーチの岡田 良太郎 氏を、またゲストには、外食業界のアグレッシブなIT活用で知られる株式会社トレタ 代表取締役 中村 仁 氏と各家庭への食材販売で知られるオイシックス・ラ・大地株式会社 専門執行役員 奥谷 孝司 氏を迎え、エムオーテックス株式会社 CISOの中本 琢也の4名でフード業界に関するDXの取り組みについて、それぞれの立場で意見交換が行われた。

ITエンジニア視点からも、異業種の取り組みからDXを分かりやすく理解できる内容となっていたため、紹介していきたい。

生き残るための手法としてのDX

?

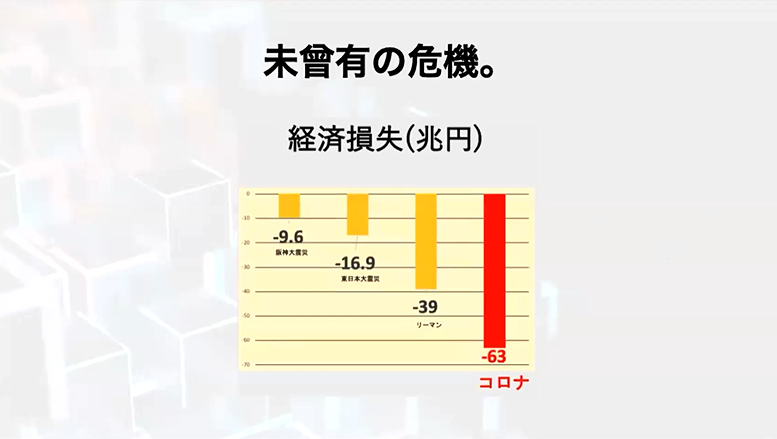

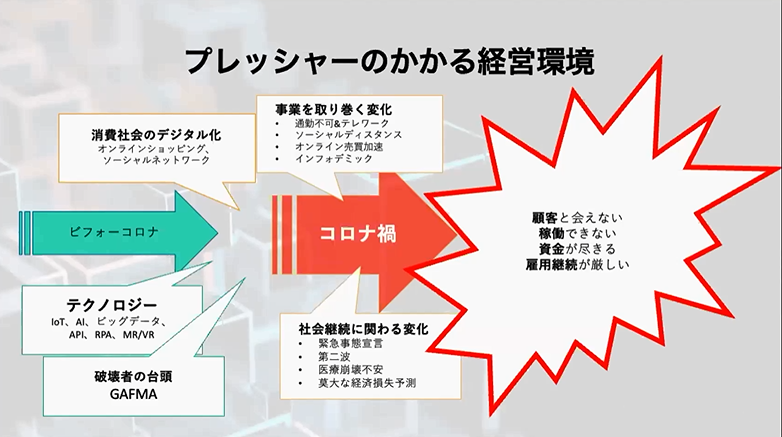

ビフォーコロナの世界におけるDXは、「道楽のように興味を持って取り組んでいた人たち」と「早いタイミングで危機感を持っている人たち」の2極化状態であった。しかし、コロナ発生という未曽有の危機が訪れた後、街の八百屋や魚屋ですら、ネット活用はどうしよう?と考えるほどに大幅な変化が起きた。皆生き残るための手法を模索する中、『DX』というキーワードがキーになることは間違いないだろう。

取り残されているサプライヤー

消費者とサプライヤーの関係でデジタルを考えてみよう。消費者の多くがスマートフォンを使ってAmazonやネットショップの利用し、さらに個人のライフスタイルの中で衣食住、仕事、娯楽などありとあらゆる場面でデジタルが当たり前になっている。このように、消費者サイドのデジタル化は、目的特化でどんどん進んでいると言える。一方、そういった状況にサプライヤー側の仕組み提供が追い付いていない構図となっているのだ。

こうした背景を踏まえ、どのようにして事業者はDXを推進すればよいだろうか?

コンサルやリサーチャー、IT企業など専門の立場であったとしてもどのようにDXを推進すればよいか、特効薬が思い浮んでいないのが現状だろう。

You are what you eat(人は食)

まず、フード業界の背景について見てみよう。

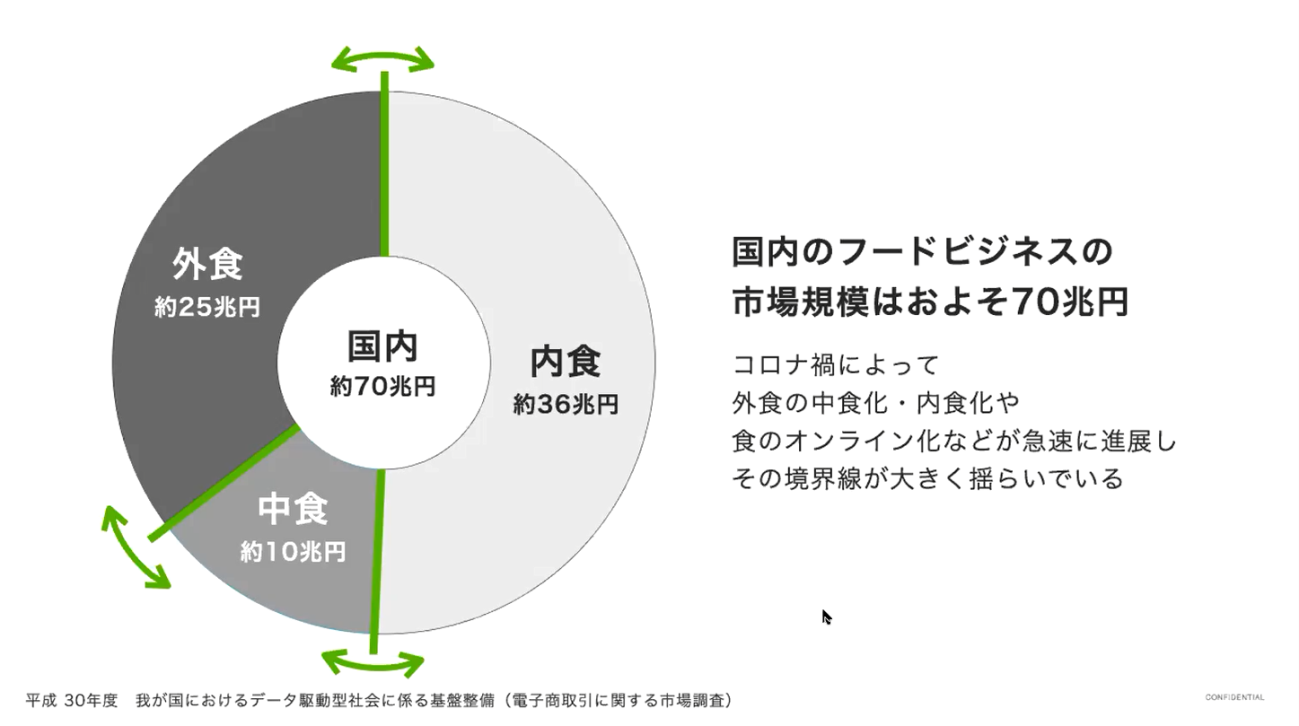

中村氏によると、業界内では「外食」「中食」「内食」と呼ばれている3つの市場領域がある。「外食」は外出して店舗で食べる食事、「内食」は自宅での食事。「中食」は外食と内食の間にあるもので総菜などの食事を指す。計算の仕方によって異なるが、日本国内ではこの3つを合わせておよそ70~90兆円の市場規模となっている。

コロナ禍だからということを理由に食事をしないという人はいない。しかし、食に対するスタイルや価値観は大きく変化した今、食の業界では何が起きているのか。ひいては、今後のDXを展望する上で、最も注目すべき業界ではないか。

暮らしに関するデジタルシフト

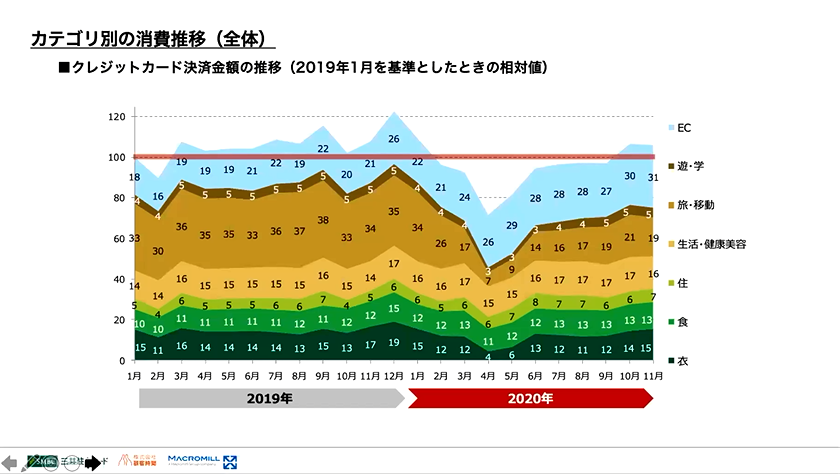

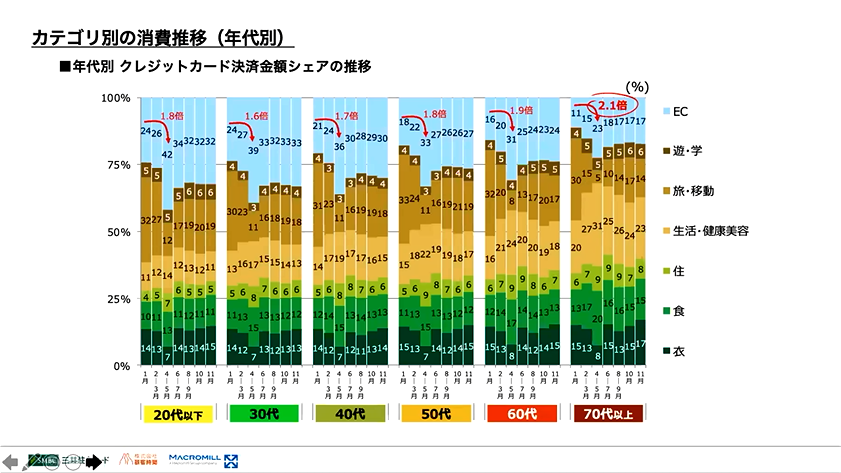

クレジットカードの使われ方から人々の行動の可視化を行う試みもある。Custella(カステラ)というデータ分析支援サービスが三井住友カードより提供されており、このサービスのデータより、コロナ禍での顧客行動分析をしたというのだ。

奥谷氏によると、年代に関わらずEC利用がものすごい勢いで増えている。行動範囲が狭まる中でデジタルを活用して自分によりよいものを購入している傾向が明らかに見え、生活・健康美容関連への消費が増えてきている。これまで、どうして重いものを毎日買いにわざわざ出かけていたのか?という考えを持つ人たちも出てきていることが見て取れるようだ。

引用:三井住友カード株式会社 株式会社顧客時間 株式会社マクロミル

「新型コロナウィルスがもたらす消費行動の変化レポート 第3弾」

https://www.smbc-card.com/company/news/news0001562.pdf

食事に関するデジタルシフト

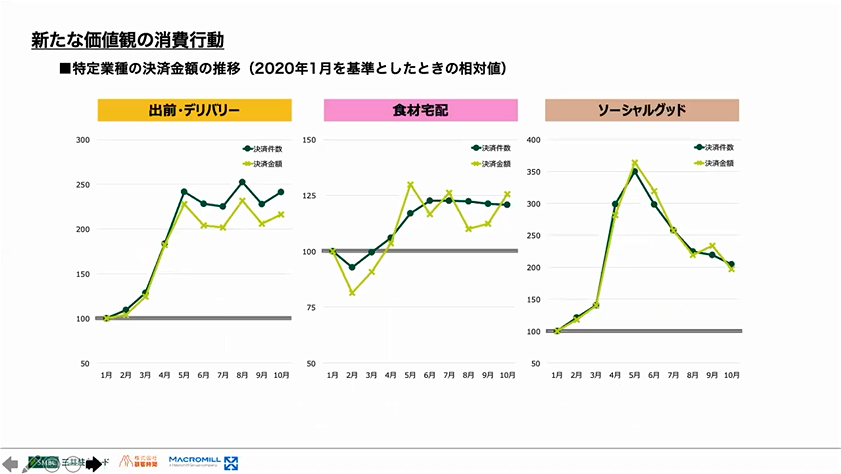

引用:三井住友カード株式会社 株式会社顧客時間 株式会社マクロミル

「新型コロナウィルスがもたらす消費行動の変化レポート 第3弾」

https://www.smbc-card.com/company/news/news0001562.pdf

「都内ではUber Eatsの割合が増えてきており、食材デリバリーも高止まりしている状況だ」と奥谷氏は続ける。出前・デリバリー、食材宅配の動きに加えて、「ソーシャルグッド」の分野も注目だという。

ソーシャルグッドとはクラウドファウンディングなどを指しており、個人や企業が投資を募集する中で出資者に対して食材などを提供する形態だ。確かにこの時期の生産者や販売者を購買で支える、あるいは将来の購買を支える趣旨のキャンペーンは数多く見られた。Makuakeは、応援購買テレビCMもやるようになった。これらに象徴されるように、確かにソーシャルグッドは、一つのマーケットのキーワードになったと言えるようだ。

ユーザーのデジタルタイプ

カード決済情報に加え、利用者の住所情報を掛け合わせて分析することで消費者像(ペルソナ)を策定し、特徴付けを行うアプローチも紹介された。「従来維持型」、「自己中心型」、「倹約型」、「巣ごもり型」、「変化適応型」の5つに類型化できる。

ここで、ビジネスとして検討すべきセグメントは、これまでとの購買行動が変化した「巣ごもり型」と「変化適応型」である。これらのタイプにどのようなアプローチをしていくべきなのかを検討すべきであるとのことだ。

ではどのように「巣ごもり型」と「変化適応型」にフォーカスするのか、その特徴を見てみよう。

巣ごもり型の特徴

巣ごもり型の特徴は、外出を控えたり、行動を自粛することでストレスを溜めている。いつかは外に行きたい、自由に行動したいと考えているのが特徴だ。これらに対しては、どうやってそれらのストレスを解消するか、どのようにケアすべきかを企業として検討することに、ビジネスチャンスがあると考えられる。

変化適応型の特徴

変化適応型は、新しい消費行動を柔軟に取り入れており、コンプライアンスやマナーを守るため、レストランにも少人数で行くなど工夫して日常を楽しむ。またある時は、食材宅配も自在に利用する。新しい生活スタイルを柔軟に取り入れているのが変化適応型の特徴であるため、これらに対応する企業には大きな新規獲得のチャンスがある。新しい需要に柔軟に対応することがカギだというわけだ。

海外の新しい消費者

海外で定義されているペルソナの特徴はどうだろうか。National Retailer Federation(全米小売業協会)が主催するNRF Retail’s Big Showのオンラインイベントからわかる、アメリカでの消費行動のトレンドについても奥谷氏より語られた。

アメリカでも新しい消費者が登場しているが、本セミナーの中ではPredictor(預言者)と

New romantics(「新しいロマンティシズム(新ロマン派)」)という2つのタイプについて説明があったので紹介しておきたい。

Predictor(預言者)

「Predictor」の特徴はデジタル適応したコンサバ派ではないかと奥谷氏は分析する。こうしたキャラクターの顧客はどのようなことを求めているか?自動的にものが届く。プレオーダーの重要性、事前予約、サブスクリプションの活用などデジタルの仕組みを理解・活用しながら効率的な生活スタイルを過ごすことを考えると推察される。買い物をする際にウィンドウショッピングができなくなるため、自動的に個人に最適化されたRecommend(割引など)を出してくれればそれでよい。といった具合だ。

New romantics

奥谷氏は「New romantics」を2020年代のヒッピーと表現していた。彼らもデジタルにうまく適用しており、家族や地元などLocal Community(地域コミュニティ)への想いが強いという特徴を持つ。

こういった特性を持ったユーザーの登場は、今までとは異なった価値観にシフトしていくのではないかと奥谷氏は語る。今までは海外に行ったり海外ブランドが好まれていたのが、地元にあるレストランで食事する方がクール。といった具合だ。

この変化がビジネス視点でも重要であり、Shoppertainment(デジタルを活用したエンタ-ティメント性がある買い物)やMetaverse(セカンドライフのようなバーチャル世界)といったものが世の中に出てくるのではないかと予測していた。

ここで中村氏より、「コロナでオイシックスの売り上げが急上昇しているのは、今までの顧客が増えたのか、新しいユーザーが増えたのか、どちらなのか?」という質問が飛んだ。

奥谷氏によると、実際のところは両方のようだ。理由として今までのユーザーが改めて定着したり、通常のメニューよりもライトなサービスを導入したところが好調だと言う。一方で米国のヴィーガンミールキットブランドのような、特定ユーザーを狙ったサービスも伸びている点をあげた。ミールキットが市民権を得てきている背景もあり、外食ができない分ミールキットを購入することがコスト増に感じられなくなった点も伸びた理由ではないか。と分析する。

外食産業の現状

次に中村 氏から定量的なデータを用いて外食産業の状況分析が語られた。

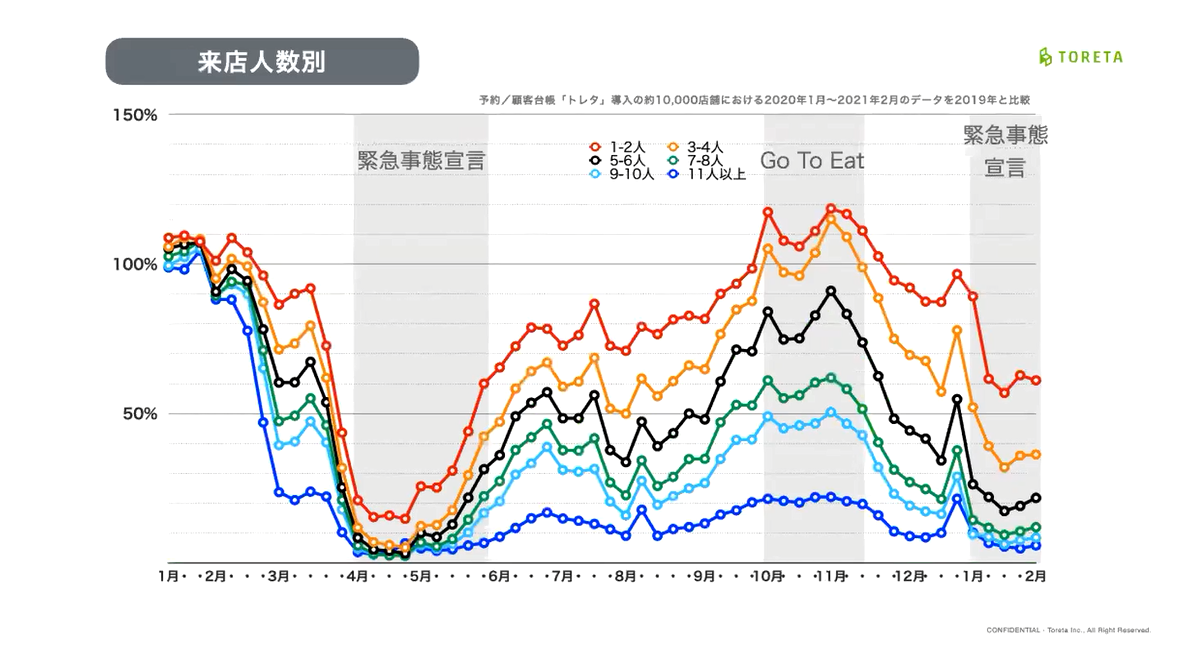

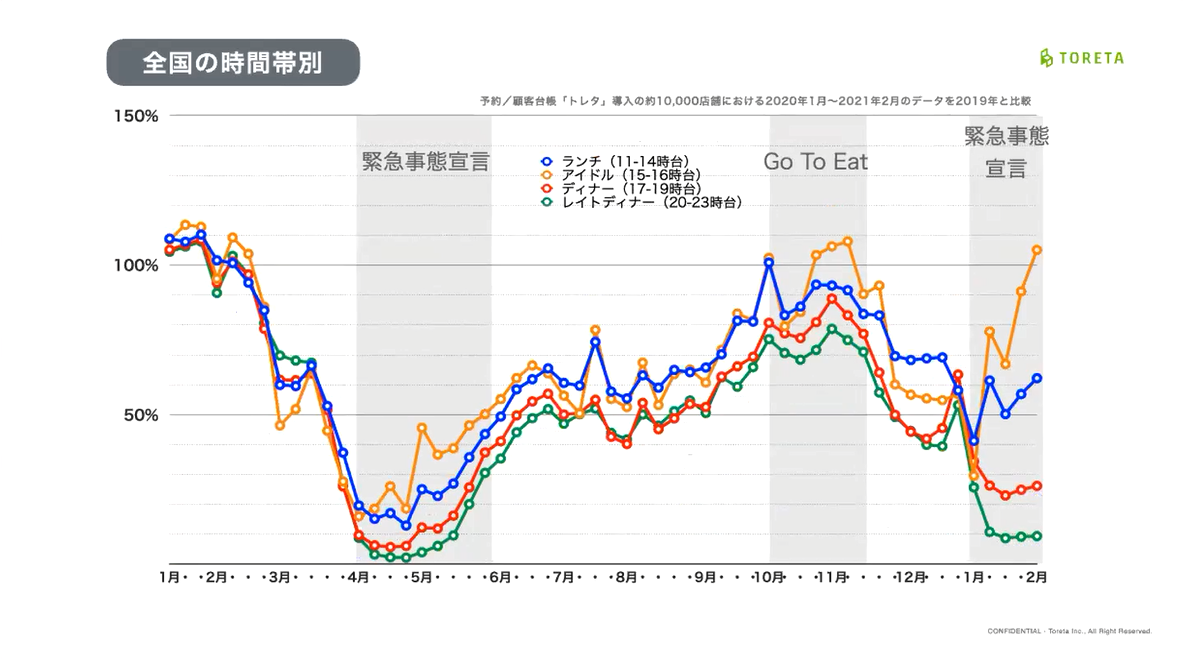

中村 氏が代表を務める「トレタ」は店舗向けの予約・顧客台帳サービスだ。本サービスから予約データと来店データを取得することができる。これにより外食産業の需要動向が見えてくる。トレタの特性上、予約を取らないファストフードなどのデータは含まれないが、客単価が3000円以上になるような予約を取るお店に関しては網羅されていると中村 氏は説明する。

本データは2019年の需要を100%としたときの2020~21年を対比して見ることができる。

最初の緊急事態宣言の時はほとんどの飲食店が休業したため、4月は昨対比で9割減となっている。

そこから夏に向けて戻り、Go To Eatにより昨対比で9割程度まで回復。

そして2回目の緊急事態宣言により30%くらいまで落ち込んだ。

様々な角度からブレイクダウンすると、いろいろな点が見えてくる。来店人数視点(1組当たりの人数)から見てみると、少人数での来店ケースが非常に多く、10人以上の宴会といったようなニーズはほぼ存在しない状況になってきているという。

時間帯視点でも大きな変化がある。最初の緊急事態宣言の時にはそれほど変化は生じていなかったが、二回目の緊急事態宣言では20:00までの時短営業を求められるようになったことから、消費者がそれに合わせて外食行動を変えたことが伺われる。当然、20:00を超えるレイトディナーの需要は壊滅状態にある。

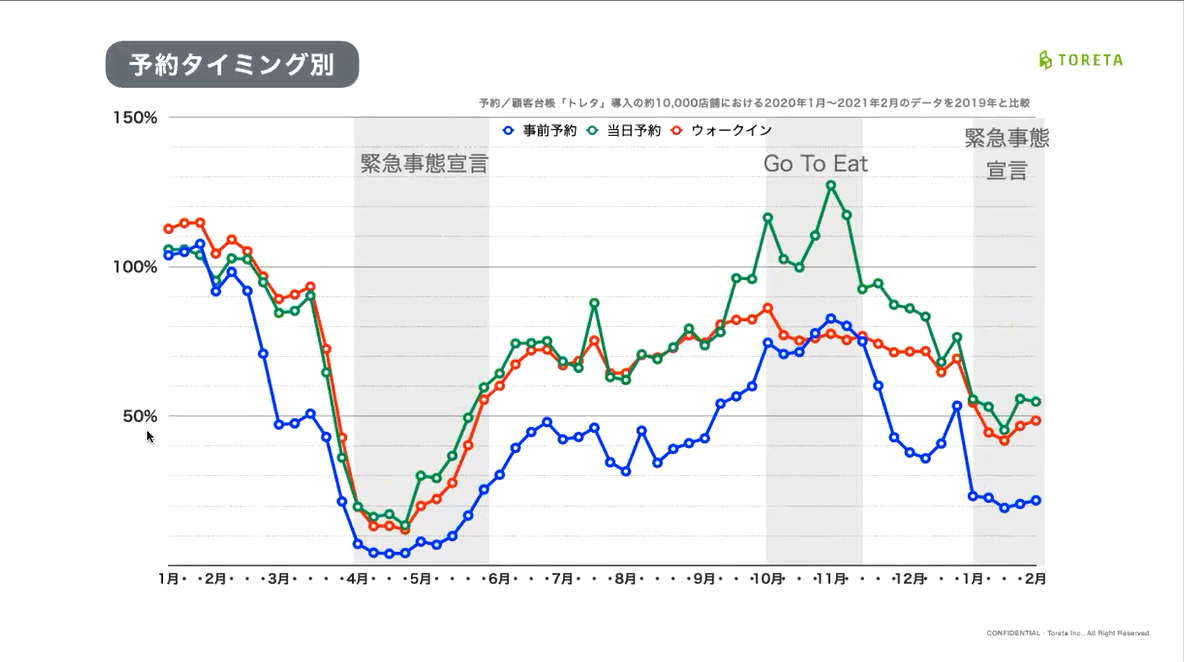

予約タイミングの状況はどうだろう?将来のコロナの感染状況が読みづらいことから、店に行く意思決定が直前化している。2日以上先の予約をする人は全体の2割ほどしかおらず、当日予約や予約なしのウォークインが増えてきている。

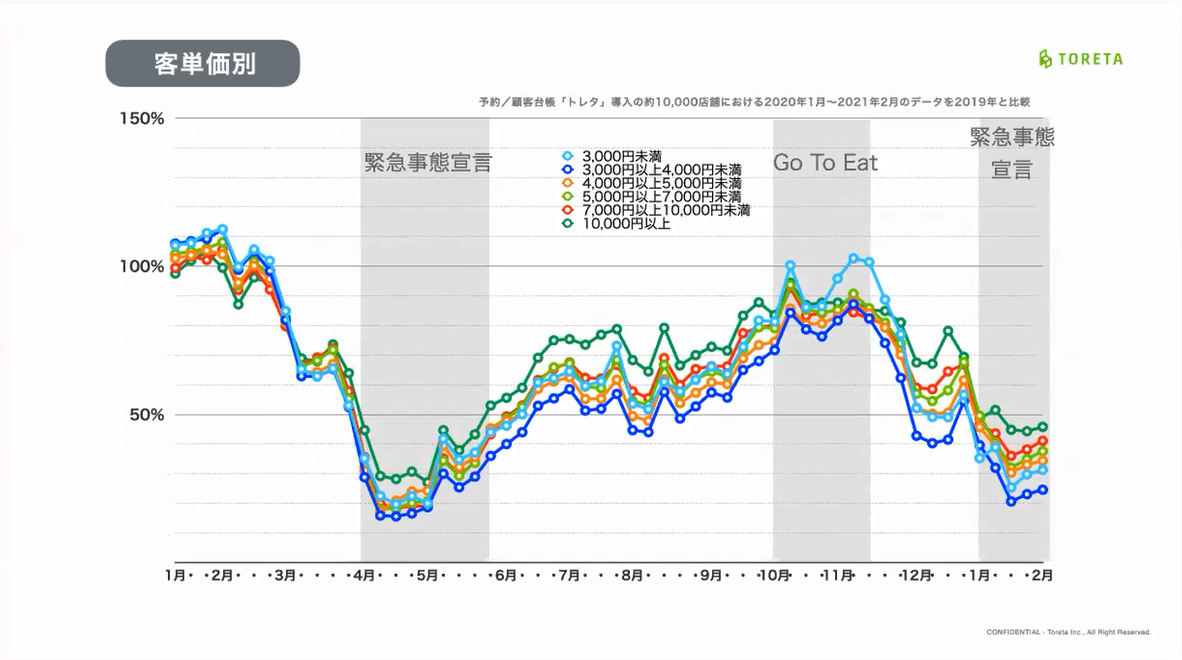

顧客単価を確認すると、コロナ禍により不要不急の外出自粛が求められている影響で客単価の低い店が影響を受けやすい環境だったと中村 氏は分析する。

友達との飲み会などカジュアルな用途が多い低単価の飲食店は低調なのに対して、記念日やお祝い事で使われることの多い高級店は、比較的需要が底堅いことがわかる。

例外として、Go To Eatのタイミングでは客単価3,000円未満の店舗の売り上げが突出して伸びている。

これはGo To Eatのスキームに原因があるとみている。Go To Eatは利用金額に関わらず、一件の予約に対して定額の1,000円分のポイントが支払われる。結果、低客単価の店鋪では割引率が高く感じられる一方で、高単価の店鋪ではお得感が低くなるため、Go To Eatは低客単価の店鋪における需要をより強く喚起したと推測できる。

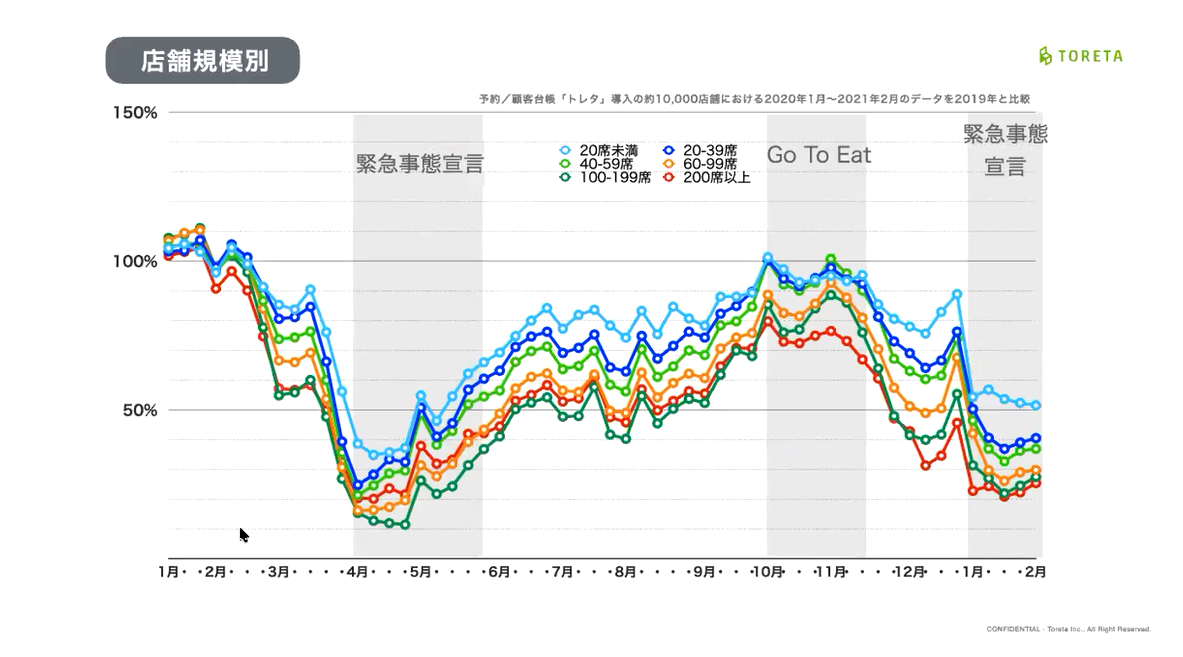

店舗規模での視点では先の人数分析と関連する。これまで、大型店舗では売上の多くを宴会に依存してきたが、その宴会需要が大きく落ち込んでいるため、店鋪が大規模になればなるほど売上の下落幅が大きくなっている。

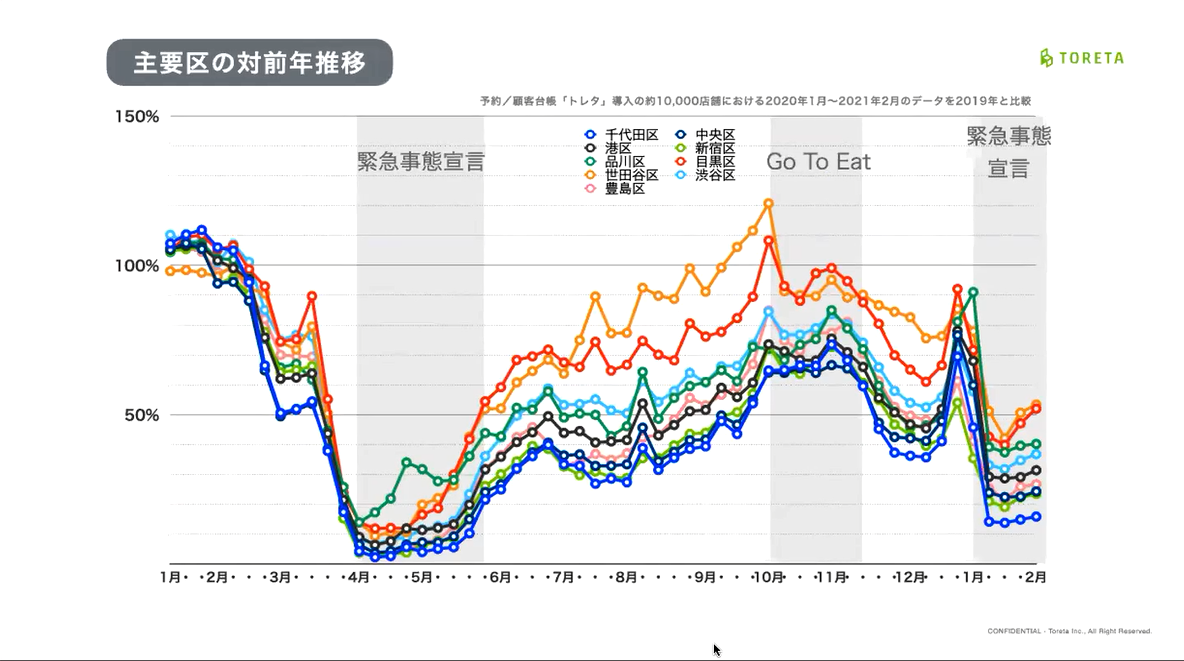

また主要区の視点では千代田区、中央区、港区は厳しい状況がずっと続いているのに対して、世田谷区、目黒区が強い事が見て取れる。事実9月10月などは100%を超えている。

これは、リモートワークの普及によって昼間人口の分布が変わったためだ。リモートワーカーが多く存在する住宅地=世田谷区、目黒区に立地する店鋪は好調なのに対して、オフィス街や繁華街の多い千代田・中央・港の店鋪は苦戦を強いられていることが分かる。

俯瞰視点での外食

短期的にコロナ後にどのようなことが起きていたかをデータに基づいて見てきたが、少し視野を広げフード業界を俯瞰するとどのような変化が起きているかについても中村氏より語られた。

飲食店の多くの経営者はコロナによって世界が一変してしまったように感じている。では、コロナが収束したら元に世界に戻るのか?俯瞰して見れば、元の世界には戻らないと考えるべきだろう。

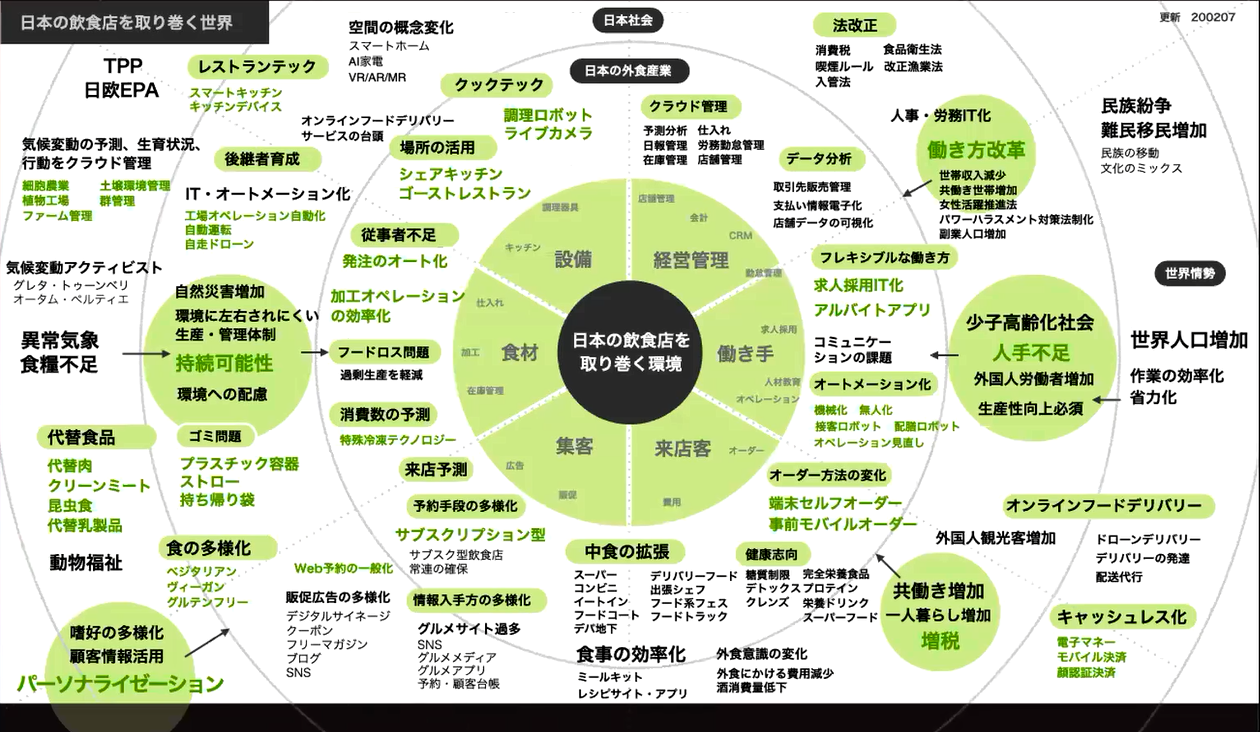

上記資料は「飲食店の未来予想」を整理したものだ。コロナ前に作られたものだが、いま改めて見返すと、コロナで起きたことがほぼすべて網羅されている事がわかる。つまり、コロナによって起きた変化は、もともと予測されていた変化なのだ。ただ異なるのは、その時間軸。もともと5年から10年のスパンで起きると予測された変化が、コロナによって1年で起きてしまった、という「時間の早回し」がコロナによる変化の本質である。

よって、この変化は不可逆であり、元に戻ることはないという前提に立つべきだろう。

競合する外食と内食

これまでのフード産業は、外食、中食、内食の3つの領域に分かれ、それぞれ別の産業として発展してきた。しかしコロナにより外食が大きく制限されたことで、外食需要が内食や中食に流れるという変化が起きている。飲食店は生き残るためにテイクアウトやデリバリーに積極的に取り組み、その結果として食のオンライン化が進んでいる。同時にこれは外食の中食化、内食化とも言える。今後は外食の中だけでビジネスを考えるのではなく、フード産業全体としてみなければならないと中村 氏は説明する。

外食業界の小売り業界化

小売業界の事例を中村 氏は続けた。20年前の小売業者は店舗のみで売り上げをあげていることがほとんどで、オンラインで商品を購入する消費者はごく一部であった。しかし、Amazonや楽天といったECサイト市場のオンラインニーズが徐々に高まり、今ではオンラインが実店舗の売り上げを上回るといったことが起きている。

飲食店のデジタル化によるテイクアウトやデリバリーは、「スマホで商品を探し、選択して決済まで完了させる」という点で、すでにAmazonや楽天などのECと本質的に同じサービスである。つまりいま起きている現象は「食のオンライン化」であり、アパレルなどの事例をふまえると、オンライン化は一度始まったら決して後戻りすることはないと考えるべき。小売業界で20年かけておきたオンライン化が、これから食の領域でも一気に進む可能性が高いと考えられる。

特別な体験

1970年代から80年代にかけての外食産業の黎明期には、外食は特別な体験だった。しかしそれから数十年を経て、外食は一般化し、特別な体験ではなくなってきた。

ところが、コロナをきっかけとしてデリバリーやテイクアウトが一般化したことで、多くの人が「自宅でも外食並みの美味しい食事を楽しむ」という新しい食体験を知った。もしかすると、新しい食体験は、自宅の食卓にあるのかもしれないと中村氏は語る。

子育て世代の中本氏からは、店舗で食べていると子供が飽きないように忙しなく食べなければならないが、自宅ならではの過ごし方が加わる外食として有意義に感じられたといった意見が出ていた。

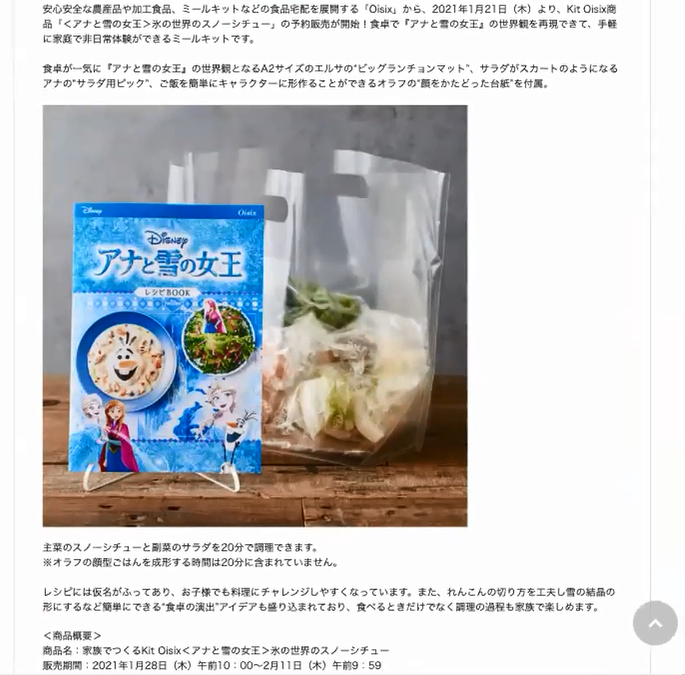

内食の視点からも特別体験を意識したメニューが好評と奥谷氏。ディズニーのキャラクターを採用し、料理時間や段取り、子供との過ごし方を提案するようなミールキットを提供している。

気づきを得るためには

特別なユーザー体験というものは、今までとってきた行動や金額、だれからどのように購入するのかといった消費者の意識を簡単に変えてしまう強力なパワーが感じられたと岡田 氏はまとめた。

新たな気づきを得るために大事にしている情報やどういったデータに着眼すると良いかという疑問を岡田氏はパネラーに投げかけた。

奥谷 氏は、先に中 村氏が語った小売業のように異なる業界を見ることを意識しているという。アメリカのフィットネス業界を例に挙げると、リアルの店舗に依存している場合は倒産するケースが目立っているが、Peloton(ペロトン)などのスマートバイクを活用したオンラインの形態をとることで売り上げを伸ばしている点など参考にできるという。

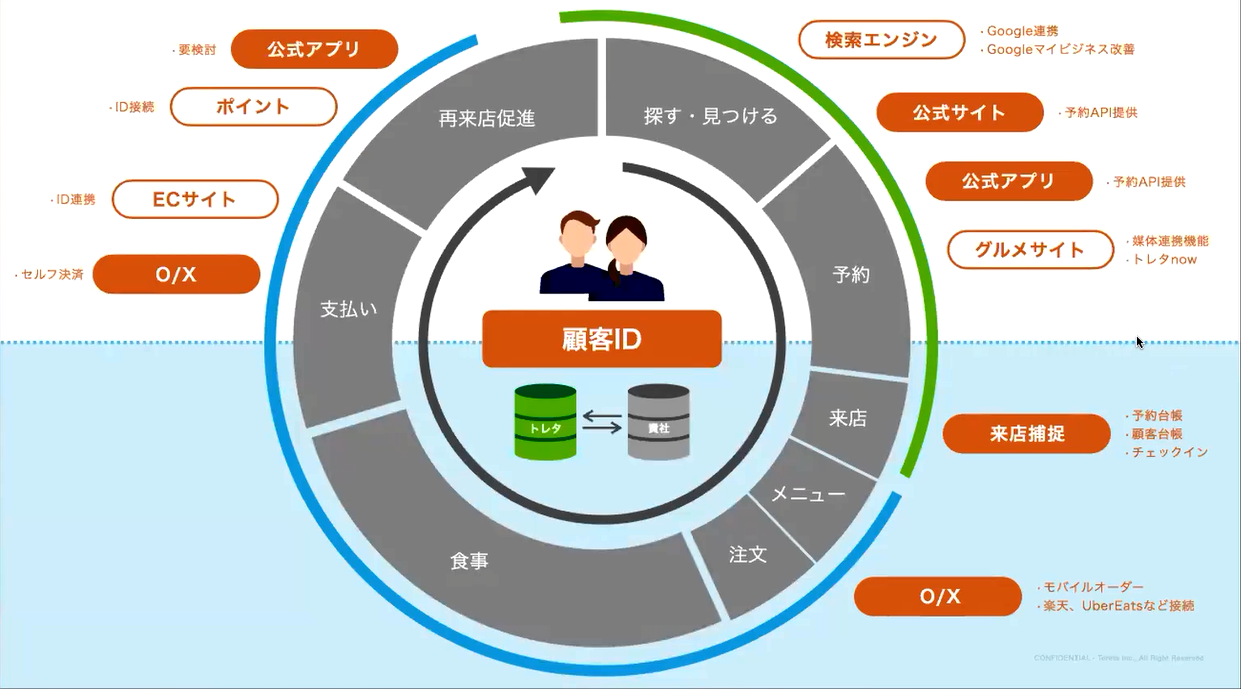

実店舗での接客だけで顧客を知るということは難しいが、オンラインになるとさらに顧客を知ることが難しくなるため、デジタルIDの活用やデジタルによる顧客との接点が必須だ。これはどの業界でもやらないといけないことではないかと続ける。

外食産業視点でのデータ

これまでの飲食店では、経営に活用できるデータは極めて限定的だった。売上、客数、客単価、原価など。しかしこれらのデータから「顧客」は見えてこない。顧客を深く知り、理解するためのデータがないのだ。データという観点では、それこそが飲食店の最大の課題であると中村氏は語る。

顧客を中心としてデジタルでつながっていくことは重要だと議論を進めてきたが、今後どのようなことをすればよいのだろうか?

デジタルベースによる業務の再構築

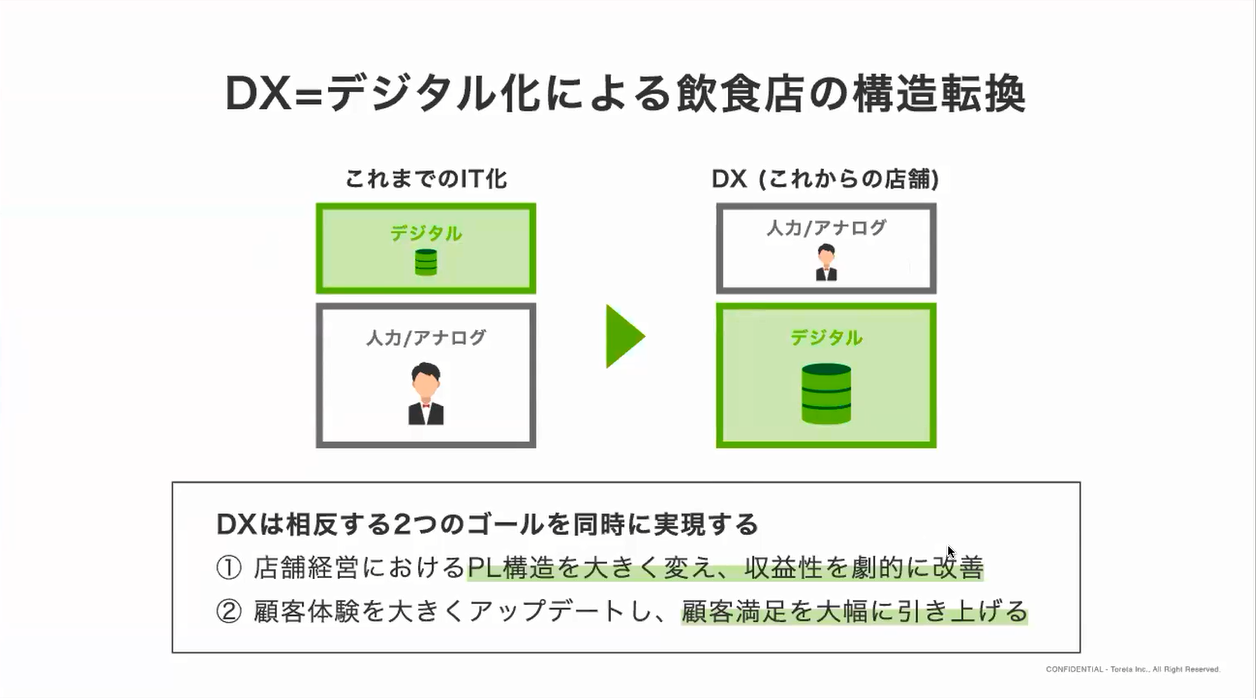

「IT化」ではなく「DX」に発想を転換することが重要、と中村 氏は説明する。同氏が言うIT化とは、外食産業が50年にわたって培ってきた人力の店鋪オペレーションをベースに、その一部を機会に置き換えることで業務を効率化しようという取り組みだ。しかしこれだけではできることに限界があり、店舗経営は本質的に変わらない。データも蓄積しない。

「DX」で求められるのはIT化と真逆の発想だ。アナログの土台にデジタルを乗せるのではなく、店鋪運営の土台をデジタルでゼロから構築し直し、その上にアナログの要素を付加していくのがDXの本質。デジタルによって効率よく運営できる店舗を作ったうえで、顧客価値につながるところだけ、アナログ要素を足していくということをやらなければならない。ここまでやって初めて「DX」といえると中 村氏は語る。

では「DX」を進める目的はなにか。中村 氏は相反する2つのゴールを同時に達成することだと続ける。

1つは50年間変化がない飲食店の収益構造を大きく変えるという点。もう一つは顧客体験を新しいレベルに引き上げるという点だ。

おもてなしの呪い

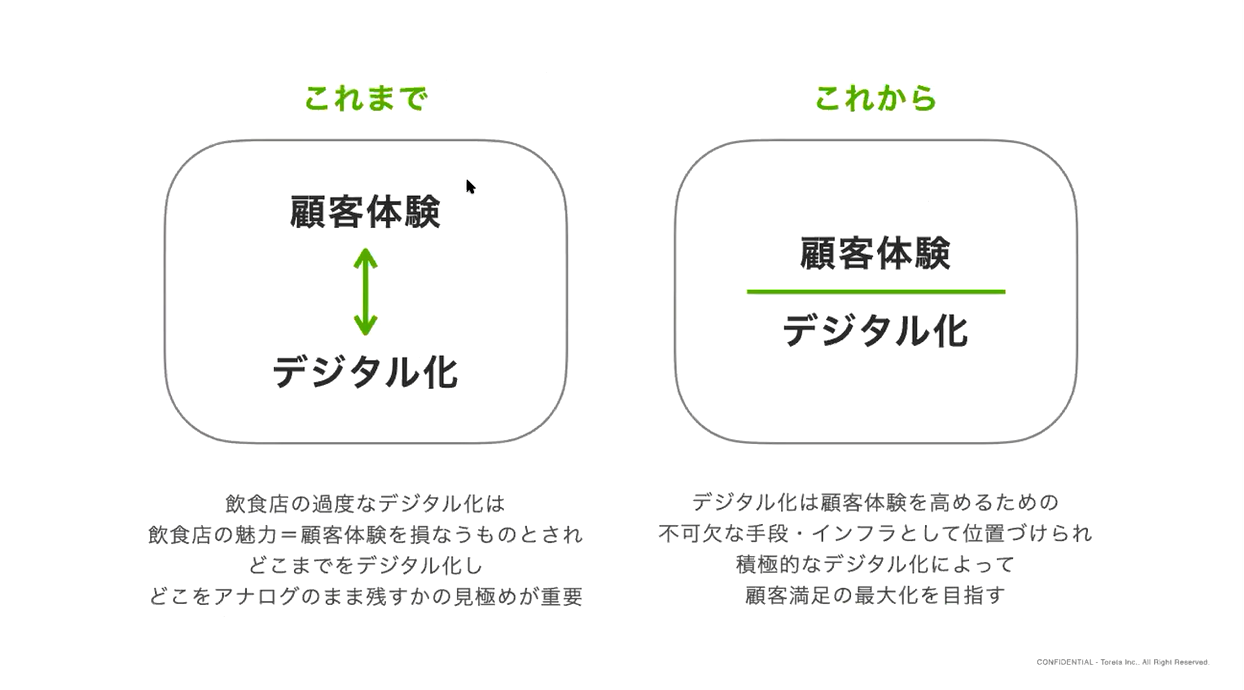

これまでの外食産業における「IT化」を巡る議論は、「IT化による効率化を選ぶか、それともアナログによるおもてなしを選ぶか」という二項対立で語られてきた。

つまり、顧客体験とデジタル化は相反するものと考えられてきたのだ。

この発想を中村 氏は「おもてなしの呪い」と表現する。「日本の飲食店の価値は『おもてなし』であり、ゆえに飲食店の従業員と顧客間でのFace to Faceによるアナログな接客は絶対に守らなければならない」という考え方がそれだ。その立場で考えると、店舗運営をデジタル化してしまうと飲食店は自動販売機のようになり、その価値を失ってしまうことになる。日本の飲食店経営者の大多数はその「おもてなしの呪い」に囚われており、それこそがIT化やDXを阻んでいると語る。

デジタル化が最も進んでいる回転寿司

では、本当にデジタル化とおもてなしは本当に両立しないのだろうか。

実はすでにその答えを出しているのが「回転寿司」だと中村 氏は続ける。回転寿司は日本の飲食業界の中で一番デジタル化が進んでいる。シャリはすべて機械が握り、提供量や時間も全て機械が指示する仕組みになっている。オーダーもタッチパネルが導入されており、機械化されていることが容易にイメージできるだろう。ここまで機械化が進んでいるが、顧客満足度は下がるところか、むしろ大人気で日々行列なのは誰もが知るところだ。

大事なのはデジタルか、アナログかという議論ではなく、顧客体験を最大化するためにデジタルをどのように使っていくか。この考え方にシフトしないとどのようなデータが重要なのかという視点に立つことができないと中村 氏は断言する。

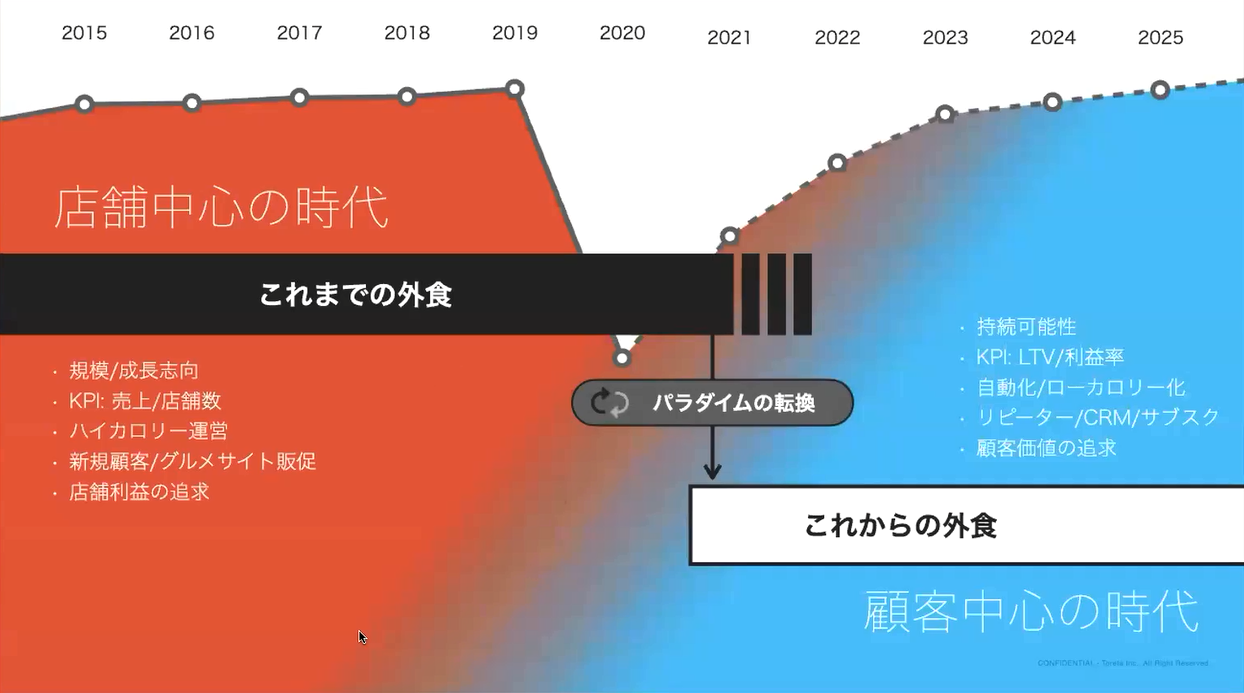

パラダイムの転換(顧客中心の時代へ)

飲食店経営の常識は、コロナをきっかけとして大きく転換した。この資料は、飲食店経営のパラダイムがどう変わろうとしているかを示している。

従来の店舗経営においては、当たり前のように「立地」「メニュー」「価格」「制服」「空間」などが注目され、店作りがなされてきた。しかしこれらの要素はすべて主語が「飲食店」であり、顧客を主語として店作りが語られることはほとんどなかった。

経営は「成長」をゴールとし、売上や店舗数を追いかけることが当たり前のパラダイムであった。したがって顧客より店鋪の都合が優先され、それらと相性が良かった「ネットでの新規集客」が発達した。結果、店鋪と顧客は互いに消費し合う関係性となってしまっていた。

しかし、今後の飲食店経営に必要なのは成長視点ではなく持続可能視点である。経営指標においても、規模を示す店舗数や売上ではなく、持続可能性に直結するLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)や利益率が重要になってくる。

経営における最重要指標が売上からLTVに変わること。これこそがパラダイムシフトだ。これからの飲食店経営では、顧客中心の発想が何よりも重要になる。業態開発から顧客体験の開発へ。新規集客からCRMやサブスクリプションへ。これらを実現するためにも、DXが不可欠となる。

顧客体験獲得の実例

岡田氏は自身の体験をもとに顧客体験事例を紹介した。この写真は中村氏がオーナーであるレストラン豚組からの「豚しゃぶキット」のお届けパッケージだ。この中にSpotifyのサービスを利用した店舗内のBGM用プレイリストを提供していることに驚いたという。

QRコードにスマホをかざすと、レストランセレクトのBGMが流れてくるという仕組み。普段と違う食材に音楽が加わることで、自宅での食事なのに、実際に店舗で食べているような雰囲気のユーザーエクスペリエンスを提供することが可能になる。

先ほどのディズニーキャラクターのミールセットも同じだと考えられる。ただ食べるだけでなく、見るという五感の一つが加わることで高揚感が高まり、消費者は買ってよかった。選んでよかったという発想につながるのではないか。

中村 氏からもサービス提供者としての体験から事例が紹介された。店舗で提供される豚しゃぶ料理を再現するため、肉に加えて野菜を送ることにしたが、これが好評だったという。実は野菜を送ることはとても大変だった。肉とダシであれば冷凍で送ることが可能なのに対し、野菜は冷凍できないからだ。提供者側視点で考えると手間がかかるため、肉とダシを提供するだけに留める思考になりがちだが、顧客からは野菜がついているのが良かったというフィードバックを受けたという。野菜がない場合、主婦はスーパーに買いに行き、切らなければならなくなり、外食のようにもてなされる立場に入ることができないからだ。こういった視点が顧客体験を高めることにつながるのだ。

エクスペリエンスを高めるには

顧客体験(エクスペリエンス)を高めるためには小売業はCXばかりを意識し、店舗スタッフや会社スタッフの邪魔になるようなデジタル化を実施してもユーザー体験をマイナスになるだけだ。社員(Employees)と顧客(Customers)にとって有用でないとデジタルは成功しない。経営者視点ではCXに重要視し、EXの優先度を落とす傾向にあるが、エクスペリエンスを高めるためにはこの2つの要素のバランスが重要であると奥谷 氏は述べている。

オーダーツールを導入し顧客側でデジタル化が進んだ場合、仕事が減ってぶらぶらする店員が増えることになる。この状態でユーザー体験は向上するだろうか?今までと異なるオペレーションになれば、その分店員はお客様の体験をどのように伸ばすことができるのか考えるべきだ。と中村 氏は説明する。

モバイルオーダーによってオーダーテイクという業務がなくなるなら、その代わりに、注文を迷っているお客さまにアドバイスをしたり、うまく使えない人のお手伝いをするなど、顧客満足を高めるためにできることはいくらでもある。そのため、DXにおいては、単にITツールを発注し導入できたら終わりという今までのやり方では通用しない。デジタルツールを導入するなら、それと併せて店鋪のオペレーションを変えなければならないし、それに伴ってスタッフのトレーニングも変わるだろう。最終的には採用基準も変わってくる可能性がある。それをアナログ人材とデジタル人材が協力し、ともに作り上げていくスタンスが重要だと、中村 氏は語る。

分断されたアナログの業務サイクル

現在主流のアナログオペレーションの問題はそれぞれのプロセスが分断されている点にある。それぞれのプロセスを個別でデジタル化しても一連のフローとしてはつながらない。そのため、注目すべき顧客を中心に店舗運営の再設計をしなければDXすることは難しいと中村 氏は語る。

最後に

奥谷 氏からはDXとは顧客体験人間生活の変化の話であり、そのため人間力を考えさせられる機会になっている。変化していかなければならないことがたくさんあるが、常識にとらわれずUnlearn(脱学習)してもう一度同じことをしよう。と結んだ。

デジタルは使わなくても極めてDXのようなことは実現できる。そのため取り組む人たちの常識を変える、見方を変える、価値観を変える、大事なことは「デジタル」でなく「トランスフォーメーション(変わる)」が非常に大事だ。中村 氏は結論付けた。

また中本からはIT業界の立場として第一歩目のデジタル化を支援しつつ、重要なトランスフォーメーションの部分を大事にしていきたいと語った。

このセッションの最後にあたり、モデレータの岡田はIT業界が道具に振り回されるのではなく、むしろサービス戦略において「顧客」にフォーカスし、そのニーズに応えることをいかに実現するのかを見るべきで、そこに飲食業界を参考に、しっかりコミットしていくことが、グリップ感のある変革を実現する鍵であると述べ、締めくくった。

おすすめ記事