Written by WizLANSCOPE編集部

目 次

LCM(Life Cycle Management)とは、企業におけるIT資産の導入から運用、更新、廃棄に至るまでのサイクル全体を管理する手法、またはそのプロセスを支援するアウトソーシングサービスを指します。

LCMを導入することで、IT資産管理業務の効率化はもちろん、セキュリティおよびコンプライアンスの強化が期待できます。

本記事では、LCMの概要やLCMサービスを導入するメリット、サービスの選び方までをわかりやすく解説します。

▼本記事でわかること

- LCMの概要

- LCMサービスのメリット・デメリット

- LCMサービスの選び方

「LCMとはなにか」「LCMの導入にはどのようなメリットがあるのか」などを知りたい方はぜひご一読ください。

LCM(ライフサイクルマネジメント)とは

「LCM」とは、ライフサイクルマネジメント(Life Cycle Management)の略で、企業におけるIT資産の導入から運用、更新、廃棄に至るまでのサイクルを、総合的に管理する手法、またはそのプロセスを支援するアウトソーシングサービスを指します。

IT資産のライフサイクルは、一般的に以下の4つのプロセスに分けられます。

| プロセス | 主な業務内容 |

|---|---|

| 計画・調達 | ・必要なIT資産の選定 ・購入 ・レンタル・リース契約の管理 |

| 導入 | ・PCの初期設定(キッティング) ・ソフトウェアのインストール ・各拠点への配送 |

| 運用・管理 | ・ヘルプデスク対応 ・障害対応 ・ソフトウェアライセンス管理 ・資産台帳の更新 |

| 廃棄・処分 | ・PCのデータ消去 ・機器の回収 ・物理的な廃棄 ・データ廃棄証明書の発行 |

LCMは、これら4つのプロセスを一元的に管理する取り組みです。

一元管理することで、IT資産管理業務の属人化を防ぎ、全体状況を正確かつ効率的に把握することが可能になります。

LCMが注目されている背景

LCMが多くの企業から注目を集めている背景には、「管理すべきIT資産の増加」と「サイバー攻撃の高度化」が挙げられます。

近年、働き方改革やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進により、企業が管理すべきIT資産の種類と数は急速に増加しています。

さらにテレワークの拡大に伴い、社内だけでなく社外においても、IT資産の管理が求められるようになり、管理の範囲がこれまで以上に広がっています。

また、サイバー攻撃の高度化・巧妙化が進む中で、IT資産に対するセキュリティ対策は、いままで以上に重要視されています。

管理が行き届いていないIT資産はセキュリティホールとなり、重大なインシデントを引き起こす原因になりかねません。

これらの複雑化・煩雑化するIT資産管理業務を効率化し、情報システム部門の担当者がより戦略的な業務に注力できる環境を整えるための有効な手段として、LCMの導入が求められています。

LCMサービスの概要

前述の通りLCMは、IT資産の導入から廃棄に至るまでのサイクルを支援するアウトソーシングサービスを指すケースもあります。

LCMのサービスを利用形態には、4つのプロセスすべてを一括して委託するケースもあれば、必要な部分のみを選択して委託するケースもあります。

- 計画・調達

- 導入

- 運用・管理

- 廃棄・処分

多くのサービスでは、企業のニーズに応じて、一括委託と部分的な委託のいずれかの形態を柔軟に選択できるようになっています。

ここでは、LCMサービスの各フェーズで提供される具体的なサービス内容を解説します。

計画・調達

まず、企業の要件や利用目的にあわせて、最適な機器の選定を支援します。

スペックやコストなどの条件を踏まえ、企業のニーズに沿った最適な機器を選定するとともに、購入・レンタルなどの調達業務も代行可能です。

また、企業の要件に基づき、機器選定の基準設計自体を支援するケースもあります。

調達の段階で、ライフサイクル全体を見据えた計画を策定することで、以降のプロセスをスムーズに実行することが可能です。

計画・調達のプロセスを委託することで、担当者はベンダーとのやり取りにかける工数を削減できるだけでなく、調達コストの最適化も期待できます。

導入

調達したPCは、OSのインストールや業務用アプリケーションのセットアップ、ネットワーク設定といった「キッティング」作業をおこなった上で、利用者の手元に届けられます。

とくに大規模なPC入れ替えの際には、このキッティング作業だけでも膨大な時間と工数を要するため、アウトソースすることで、担当者の負担軽減やコストの大幅な削減が期待できます。

運用・管理

LCMサービスでは、以下のような運用・管理業務を委託することが可能です。

| 項目 | 具体的な業務内容 |

|---|---|

| ヘルプデスク | ・利用者からのITに関する問い合わせ対応(電話、メール、チャット) |

| 障害対応 | ・ハードウェア故障時の原因切り分け ・修理手配 ・代替機の提供 |

| 資産管理 | ・IT資産台帳の作成・更新 ・IT資産の棚卸し作業 |

| ライセンス管理 | ・ソフトウェアライセンスの購入・更新管理 ・不正利用の防止 |

具体的には、「PCの動作が遅い」「ソフトウェアの使い方が分からない」といった利用者からの問い合わせへの対応、故障時の代替機手配、修理対応など、ヘルプデスク業務および障害対応業務の委託が可能です。

さらに、ソフトウェアのライセンス管理やセキュリティパッチの適用、IT資産台帳の更新といった継続的な管理業務も委託できます。

このような運用・管理業務をアウトソーシングすることで、情報システム部門は日々の定型的な問い合わせ対応から解放され、より専門的かつ戦略的な業務にリソースを割くことが可能になります。

廃棄・処分

PCやサーバーなどのIT資産には、企業の機密情報や個人情報など、重要データが数多く保存されています。

そのため、利用を終了したIT資産を処分する際には、適切なデータ消去が不可欠です。

LCMサービスでは、専用ツールによるデータ消去や物理的な破壊によって、ハードディスク上の情報を復元不可能な状態にする処理を支援します。

さらに、法令や各種ガイドラインに準拠した適切な方法で機器を廃棄処理し、加えて、データ消去作業証明書や廃棄証明書の発行にも対応します。

これにより、企業は情報漏洩のリスクを心配することなく、コンプライアンスを遵守した安全かつ確実なIT資産の処分が可能です。

LCMサービスのメリット

ここまで、LCMサービスがどのような業務を代行可能なのかを解説しました。

ここからは、LCMサービスを利用することで、どのようなメリットが期待できるのかを解説します。

- コア業務にリソースを割けるようになる

- IT資産管理コストを見える化できる

- セキュリティおよびコンプライアンスを強化できる

- IT資産の安定稼働につながる

- IT資産を柔軟に調達・展開できる

LCMサービスの利用を検討されている方は、ぜひご確認ください。

コア業務にリソースを割けるようになる

LCMサービスを利用する大きなメリットとして、情報システム部門の担当者を、PCのキッティングやヘルプデスク対応といったノンコア業務から解放できる点が挙げられます。

IT資産管理をアウトソースすることで、創出された時間や人的リソースを、DX推進や社内システムの企画・開発、情報セキュリティ戦略の立案といった、企業の競争力向上に直結する「コア業務」に集中させることが可能です。

IT資産管理コストを見える化できる

LCMサービスを利用することで、いままで部門や担当者ごとに個別でおこなっていた機器の購入・管理を一元化できます。

これにより、IT資産の調達から廃棄までにかかる総コストを正確に把握できるようになり、非効率な契約や投資といった、不要なコストの発見・削減がしやすくなります。

さらに、管理担当者の人件費や障害対応時間など、これまで把握が難しかった間接コストの削減にもつながり、IT資産管理全体のコスト最適化も期待できます。

セキュリティおよびコンプライアンスを強化できる

専門知識を持つ事業者にIT資産の一元管理を委託することで、企業全体のセキュリティレベル向上が期待できます。

たとえば、OSやソフトウェアのアップデート、セキュリティパッチの適用を徹底することで、システムの脆弱性が放置されるリスクが大幅に低減されます。

また、ソフトウェアライセンスを正確に管理することで、ライセンス違反などのコンプライアンス上のリスクを防ぐことも可能です。

さらに、適切なデータ消去による情報漏洩対策も、企業の信頼性を守る上で欠かせない取り組みです。

社内に専門知識を持つ人材が不足している場合や、管理体制が十分に整っていない場合には、セキュリティインシデントが発生するリスクが高まります。

セキュリティ強化やコンプライアンスの遵守は、企業の社会的責任を果たす上でも重要な要素です。

そのため、適切にアウトソーシングを活用し、常に適正な状態を保てるようにしましょう。

IT資産の安定稼働につながる

LCMサービスの活用は、IT資産管理の安定的かつ継続的な運用サポートにもなります。

たとえば、トラブルが発生した際には、専門家による迅速な原因究明と復旧対応がおこなわれるため、業務への影響を最小限に抑えることができます。

さらに、常に最新のIT動向やセキュリティ脅威に関する情報をもとに運用がおこなわれるため、自社単独で対応するよりも、質の高いIT環境の維持が期待できます。

IT資産を柔軟に調達・展開できる

LCMサービスを活用することで、事業の拡大や縮小、人員の増減といった変化にも柔軟に対応し、必要なIT資産を迅速かつ効率的に調達・展開できます。

たとえば、急なプロジェクトの立ち上げで多数のPCが必要になった場合でも、LCMサービスを利用していれば、機器の選定からキッティング、配送までをスムーズにおこなうことが可能です。

自社ですべてを対応する場合と比較して、期間や工数を大幅に削減することができる点も、LCMサービスを活用するメリットといえるでしょう。

LCMサービスを導入する際の注意点

LCMサービスの活用は、IT資産管理業務の効率化や最適化が図れる一方で、いくつかの留意すべきポイントも存在します。

- 導入・運用にコストがかかる

- サービス提供事業者との連携が必須になる

- 自社にノウハウが蓄積しにくい

導入を検討している企業・組織の方は、これらの点を踏まえたうえで、LCMサービスを選定するようにしましょう。

導入・運用にコストがかかる

当然ながら、LCMサービスの利用にはコストが発生します。

サービス内容や管理対象となる資産の規模によって料金は変動しますが、LCMサービスは継続的に使用するもののため、初期導入費用だけでなく、月額費用や運用コストを含めて、自社に最適なサービスを選択する必要があります。

また、自社で管理担当者を雇用する際の人件費や、管理業務にかかる見えない間接コストなども考慮し、トータルコストの観点から比較・検討することが重要です。

サービス提供事業者との連携が必須

LCMサービスは、自社のIT資産管理業務を外部の事業者に委託するものです。

そのため、サービス提供事業者との密なコミュニケーションと情報共有の体制構築が不可欠となります。

| 連携が必要な場面 | 具体例 |

|---|---|

| 導入時 | ・業務に必要なソフトウェアのリストアップ ・ネットワーク設定情報の共有 |

| 運用時 | ・新入社員の入社・退職に伴うPCの手配・回収依頼 ・トラブル発生時の状況報告 |

| 変更時 | ・新しいセキュリティポリシーの適用依頼 ・OSアップデート計画の調整 |

たとえば、社内のPC利用ルールや導入したいアプリケーションの変更があった場合、迅速に事業者に伝え、対応を依頼する必要があります。

この連携がうまくいかないと、かえって業務が非効率になる恐れもあるため、信頼できるパートナー選定をすることが極めて重要です。

自社にノウハウが蓄積しにくい

IT資産管理業務を全面的にアウトソースした場合、PCのキッティング手順やトラブルシューティングといった実務的なノウハウが、自社の担当者に蓄積されにくいという側面があります。

将来的に内製化を検討している場合や、一部の業務は自社でコントロールしたいと考えている場合は、どの業務を委託し、どこまでを社内で担うのかを慎重に見極めることが重要です。

また、事業者によっては、研修サービスなどを提供しているケースもあるため、業務効率化は進めつつ、社内のノウハウ蓄積も並行して進めることが推奨されます。

LCMサービスの選び方と比較ポイント

自社に最適なLCMサービスを導入するためには、いくつかのポイントを押さえて複数の事業者を比較検討することが重要です。

ここでは、LCMサービスを選定する際に確認しておきたい比較ポイントを3つ紹介します。

- 対応業務の範囲

- セキュリティ体制

- サポート体制

詳しくみていきましょう。

対応業務の範囲は自社の課題と合っているか

LCMサービスと一口に言っても、提供事業者によって対応している範囲は異なります。

PCの調達から廃棄まですべてのライフサイクルを網羅しているサービスもあれば、「キッティング」や「ヘルプデスク」など、特定の業務に特化して提供するサービスもあります。

自社に最適なサービスを選択するためにも、まずは自社の情報システム部門が抱えている課題を洗い出し、「何をアウトソースしたいのか」を明確にすることが重要です。

アウトソーシングすべき業務が明確になったら、自社の課題解決に最も適したサービスを提供している事業者選びに進みましょう。

セキュリティ対策は万全か

IT資産の管理を任せる以上、サービス提供事業者のセキュリティ体制は厳しくチェックする必要があります。

たとえば、プライバシーマークやISMS認証など、個人情報や機密情報を適切に取り扱うための認証資格を取得しているかは、ひとつの判断基準になります。

また、データ消去方法や証明書の発行プロセス、物理的なセキュリティ対策(施設の入退室管理など)についても、具体的な内容を確認しておくと安心です。

サポート体制は充実しているか

導入後のサポート体制も重要な選定ポイントです。

トラブル発生時に迅速に対応してもらえるか、問い合わせ窓口は24時間365日対応か、などを確認しましょう。

また、定期的な運用報告会や改善提案など、能動的に関わってくれる事業者であれば、より心強いパートナーとなり得ます。

過去の導入実績や事例を確認し、自社と近い業種・規模の企業での実績が豊富かどうかも確認しておくことが推奨されます。

効率的なIT資産管理に「LANSCOPEエンドポイントマネージャー クラウド版」

本記事で紹介した通り、IT資産を適切に管理・運用するためには、企業が保有するIT資産のライフサイクルの全体を正確に把握し、最適なタイミングで対応を実施する必要することが重要です。

「LCMが注目されている背景」部分でも触れたように、近年、管理すべきIT資産は増加し、さらにサイバー脅威に狙われるリスクも増大しています。

そのため、LCMサービスを活用する場合でも、日常的に社内でIT資産の状況を把握できる体制を整備しておくことが推奨されます。

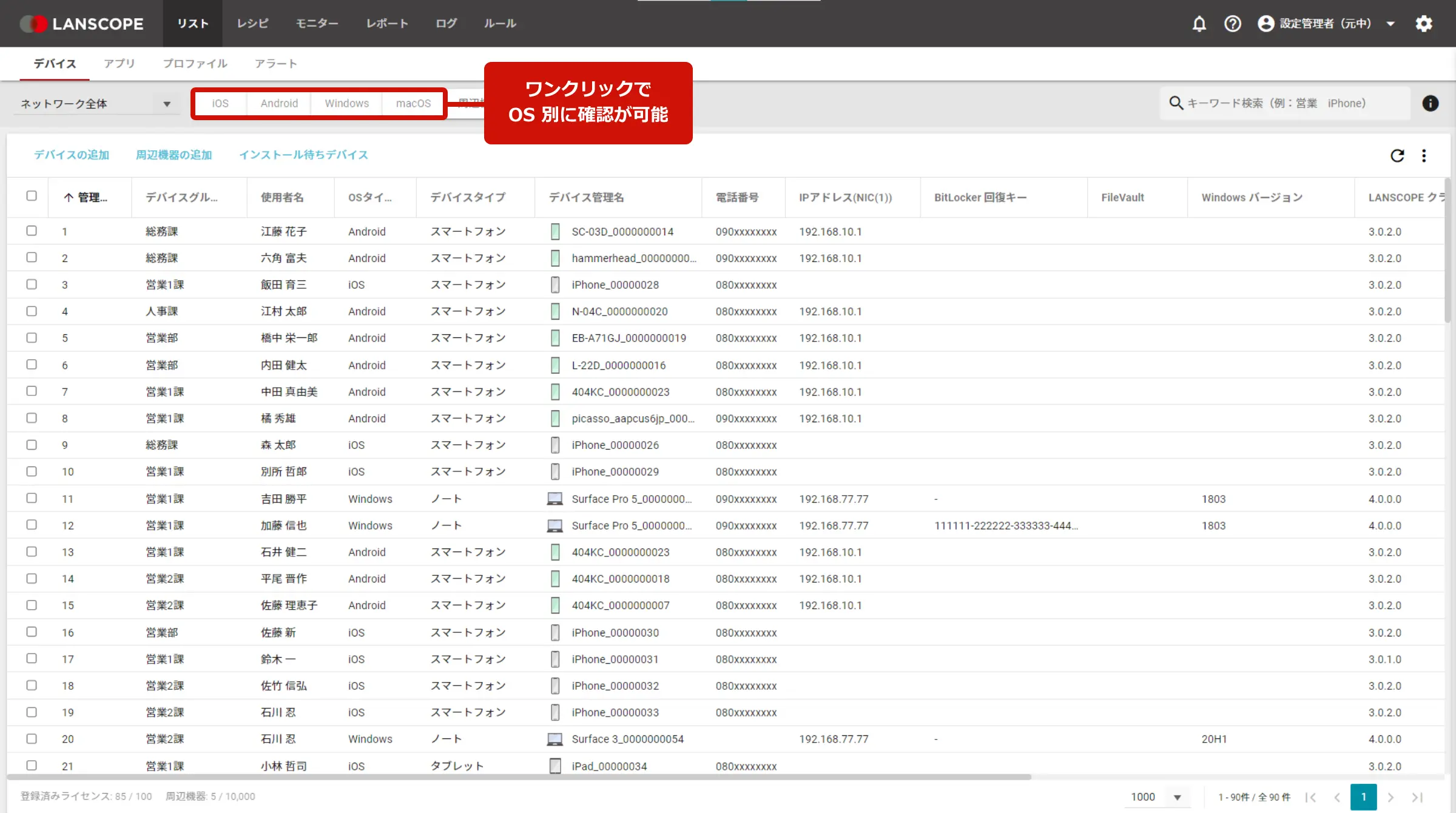

「LANSCOPEエンドポイントマネージャー クラウド版」は、PC・スマホをクラウド上で一元管理できるIT資産管理・MDMツールです。

管理下のデバイス(PC・スマホ・タブレットなど)のハードウェア情報、設定情報が自動取得でき、管理コンソール上で最新の情報資産台帳を自動作成することが可能です。

自動取得できない項目については、任意項目として、管理コンソール上で作成・編集することができます。

また、プリンターやルーターなどの周辺機器も管理が可能です。

さらに、以下の項目についても一括での管理ができます。

- アプリ・ファイルの一括配信、インストールの制御

- Windowsアップデートの管理

- セキュリティの一括設定(パスワードポリシー、Webフィルタリング、二要素認証の設定)

- デバイスごとの位置情報取得

クラウド上で管理されるため、テレワークなどで社外にあるIT資産に関しても、リアルタイムで情報を取得することが可能です。

「LANSCOPEエンドポイントマネージャークラウド版」の機能についてより詳しく知りたい方は、下記のページまたは資料をご確認ください。

3分で分かる!

LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版

PC・スマホをクラウドで一元管理できる「LANSCOPEエンドポイントマネージャー クラウド版」とは?についてわかりやすく解説します。機能や特長、価格について知りたい方はぜひご活用ください。

まとめ

本記事では「LCM」をテーマに、その概要やLCMサービスを利用するメリット・デメリットなどを解説しました。

本記事のまとめ

- LCMとは、IT資産の導入計画から廃棄に至るまでの一連のサイクルを総合的に管理する手法、またはそれを支援するアウトソーシングサービスのこと

- LCMサービスを利用することで、「コア業務へのリソース集中」「IT資産管理コストの見える化」「セキュリティおよびコンプライアンスの強化」といったメリットが期待できる

- LCMサービスを効果的に利用するためには、「サービス提供事業者との連携体制」「自社へのノウハウ蓄積方法」について検討する必要がある

- LCMサービスを選ぶ際は、「対応業務の範囲が自社の課題と合っているか」を確認することに加え、セキュリティ対策やサポート体制についてもチェックしておくことが重要である

LCMサービスを有効に活用することで、情報システム部門の担当者は、煩雑なノンコア業務から解放され、企業全体の生産性向上やセキュリティ強化にリソースを割けるようになります。

本記事で紹介した「選び方」や「注意点」を踏まえて、信頼できる事業者を選び、より戦略的なIT資産管理を目指してください。

また、「社内でIT資産管理をおこないたい」「LCMサービスと並行して、自社でもIT資産の状況を把握したい」という場合は、 PC・スマホをクラウドで一元管理できる IT資産管理・MDM ツール「LANSCOPEエンドポイントマネージャー クラウド版」の活用をぜひご検討ください。

3分で分かる!

LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版

PC・スマホをクラウドで一元管理できる「LANSCOPEエンドポイントマネージャー クラウド版」とは?についてわかりやすく解説します。機能や特長、価格について知りたい方はぜひご活用ください。

おすすめ記事