IT資産管理

予算が無い!人手もない!という情報システム部向け

セキュリティ強化のための「DIY」対策(社内問い合わせ編)

目 次

企業の情報システム部の業務は多岐にわたりますが、中でも課題とされやすいのが「社内ヘルプデスク業務」です。「何度も同じ問い合わせが来る」「問い合わせ対応で自分の業務が中断されて、本来の業務に集中できない」などのお悩みを持つ方が多いのではないでしょうか。

本ブログでは、「DIY(Do It Yourself)=ツールに頼らず、外注せず、自社でできること」をテーマに、日常業務の負担を軽減し、セキュリティ対策を向上させるための実践的なヒントをお届けします。

1. 情報システム部の問い合わせ対応に関する課題

従業員からの問い合わせは日常的に多く、システムのトラブルからソフトウェアの使い方まで多岐にわたります。

2024年に行われた『情報システム部門の「社内ヘルプデスク業務」に関する実態調査』※1によると、情報システム担当者の64.8%が、現在の社内ヘルプデスク業務に「課題を感じている」と回答しています。さらに、「課題を感じている」と回答した方に、「社内ヘルプデスク業務に感じている課題を教えてください。」と質問したところ、「ヘルプデスク対応に時間を取られ、他の進めたい業務が進められない」という回答が62.9%で最多となりました。

出典:※1 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 情報システム部門の「社内ヘルプデスク業務」に関する実態調査 より参考

情報システム部の担当者が受ける問い合わせは多岐にわたるだけでなく、「業務用端末に不具合が起きた」「不審なメールが届いた」などの、迅速な対応を求められる内容のものもあるため、業務負荷が高まります。

また、情報共有の不足やナレッジベースの整備が不十分だと、問い合わせ件数が減らない、複数の従業員から同じ問い合わせが繰り返される、などの効率が低下することも考えられます。

さらに、企業によっては「一人情シス」と呼ばれるような、1人や少人数で情報システム部業務を回している場合もあります。担当者が少ない場合、問い合わせ業務が属人化してしまい、急な欠員が出た場合に問い合わせ対応ができず、大きな影響が出てしまうことも考えられます。

2. 問い合わせ対応を効率化するための3つのステップ

問い合わせ対応に追われ、時間も人員リソースも無い…という情報システム部は、これらの課題をどのように解決していけばよいでしょうか。ここからは、問い合わせ対応を効率化するための3つのステップをご紹介します。

STEP1:問い合わせ先を一本化する

窓口を集約することはナレッジの蓄積にも貢献

問い合わせ窓口が定まっていない場合や、担当者が明確になっておらず個別に問い合わせが来てしまう場合は、情報システム部の公式な「お問い合わせ窓口」を定めましょう。

実施例:

- メールを利用している場合

情報システム部専用グループアドレス宛に問い合わせ先を一本化する。 - ビジネスチャットを利用している場合

「問い合わせ専用」のチャンネルやグループチャットを作成し、質問を集約する。

ポイント!

従業員が、他の従業員からの質問を自由に閲覧できる場を設けることで、従業員自身で「既に同様の問い合わせが来ていないか?」を過去の履歴から検索できるようになります。その結果、問い合わせの削減につながる効果も期待できます。

問い合わせ時のルールを決める

「何もしていないのにPCが壊れた」というような、解決のための情報が少ない問い合わせが来た場合、まず問題解決のためのヒアリングをしてから原因の目星を付ける必要があります。

あらかじめ最低限必要な情報をもらえるように、問い合わせの「目的・背景・対応期日とその理由」などを明記するルールを設けましょう。

「3.問い合わせ対応を自社で完結するためのお役立ちコンテンツ」では、問い合わせ時に使える「(社員用)問い合わせ時のフォーマット」例をご紹介します。

その他にも、このようなルールを決めても良いでしょう。

・情報システム部問い合わせの対応範囲を明確に記載する

「PCは情報システム部が管理しているが、スマホは総務が管理している」など問い合わせ先が間違われやすい場合は、あらかじめ情報システム部の対応範囲を明記するのも良いでしょう。

例:

「スマホ関連の問い合わせについては、総務部(担当:○○)までご連絡ください」

「給与管理・勤怠管理システム」「案件管理システム」の問合せ窓口ではございません。

・問い合わせのステータス(完了/未完了)を明確にする

問い合わせの完了/未完了を明確にすることで、未解決の問題が放置されることを防ぐことができます。

例:解決した場合は必ず「完了」と担当者に伝えるようにしてください。

STEP2:問い合わせの傾向を知る

問い合わせ対応効率化のためのデータ分析

ある程度問い合わせのデータが集まったら、一度問い合わせ全体を見直して傾向を掴みましょう。

可能であれば、問い合わせを四象限に分類し、重要度・緊急度が高い問い合わせについては、勉強会や資料で社内に周知したり、後述の社内FAQとして展開することで問い合わせを減らすことができます。

実施例:

- チャットツールなどから問い合わせデータをエクスポートし、ExcelやBIツール(Power BIなど)で分析する。

STEP3:FAQ・マニュアルを整備する

社員自身で問い合わせを解決できる環境の提供

実施例:

- Excelでまとめて社内ポータルで公開する

- 社内用チャットボットを利用する

(Microsoft Teamsなどのビジネスチャット上に無料で構築できるものもあります。)

FAQの作成には手間がかかるため、忙しい情報システム部にとってはハードルが高いと感じる方も多いかもしれません。しかし、よくある問い合わせや、重要度の高い問い合わせをFAQとして公開し、社員自身が自分で解決できる環境を提供することにより、結果として問い合わせの削減につながります。

これまでの問い合わせを網羅しようとすると負担が大きいため、初めは特定の分野のよくある質問をスモールスタートで公開するのが良いでしょう。

「3.問い合わせ対応を自社で完結するためのお役立ちコンテンツ」でFAQの作成例をご紹介します。

FAQのリリース後、FAQがメンテナンスされず、内容が古くなってしまうと利用者がFAQを使わなくなってしまうことも考えられます。担当者が複数名いるなど余裕がある場合は、作成だけではなく更新担当も決めておいたほうが良いでしょう。

3. 問い合わせ対応を自社で完結するためのお役立ちコンテンツ

時間も予算も無い、そんな情報システム部向けにお役立ちコンテンツをご紹介します。

(社員用)問い合わせ時のフォーマット

問い合わせをスムーズに解決するための情報が得られるように、「問い合わせ時のフォーマット」を用意しておくと良いでしょう。以下はフォーマットに記載するべき項目の例です。

## 対象

(例:PCの資産管理番号、IPアドレス、ログインユーザー名、画面キャプチャ等)

## 解決したい内容

(例:PCが頻繁に再起動を繰り返してしまう。)

## 問い合わせ前に試したこと

(例:トラブルシューティング記載の操作は手順●まで試しましたが、改善されませんでした。)

## 回答期限の希望日

※基本的には5営業日必要です。

社内用FAQフォーマット

業種や規模関係無く、一般的に情報システム部が社内から問い合わせを受ける頻度の高いFAQの一例と、その回答をご紹介します。

●PC・スマホの設定関連(一例)

| スマホがネットワークに 接続できない |

スマホがインターネットに接続できない場合は、 以下のリンクから対応方法を確認して、対処してください。 ネットワークトラブル対応(iOS): ネットワークトラブル対応(Android): |

|---|---|

ポイント!

PC、スマホ等公式の問い合わせ先やトラブルシューティングがある場合はFAQに記載し、問い合わせするより先に、社員自身で確認できるように誘導しましょう。

●セキュリティ関連(一例)

| 不審なメールが届いた場合 | 不審なメールが届いた場合は、開封せず、すみやかに上司と情報システム部に報告してください。

情報システム部 緊急連絡先 |

|---|---|

| マルウェア感染・不正アクセスなどの可能性がある場合 | マルウェア感染や、不正アクセスなどが疑われる事象が発生した場合は、すみやかに上司と情報システム部に報告してください。

情報システム部 緊急連絡先 |

| PC・社用スマホを紛失した場合の対応フロー | PC、社用スマホを無くしたり盗まれたりした場合は、情報漏洩が発生する可能性があります。すみやかに上司と情報システム部に報告し、最寄りの交番へ届け出てください。 情報システム部の指示に従い対処した上で、インシデント報告書を提出してください。 情報システム部 緊急連絡先 |

ポイント!

セキュリティインシデントなど、緊急対応が必要な事象に関するFAQには、緊急連絡先を明記するのも重要です。

また、社用スマホの紛失等は後ろめたさからなかなか社員が届け出を出さないというケースも見受けられます。そのため、対応フローを明示し、迅速な対応が重要である旨を記載しましょう。

4. まとめ&LANSCOPE紹介

予算や人手が限られている情報システム部においては、業務の効率化を図るための「DIY」対策が重要です。問い合わせ対応に追われることなく、本来の業務に集中できる環境を整えるためには、以下3つのポイントを押さえましょう。

1.問い合わせ先の一本化

問い合わせ窓口を明確にし、ナレッジを蓄積することで、重複する問い合わせを減らし、従業員自身で解決できる環境を提供する。

2.問い合わせの傾向分析

データを収集・分析し、重要度や緊急度に応じた対応を行うことで、効率化を図る。

3.FAQ・マニュアルの整備

社員自身が問題を解決できる環境を提供することで、問い合わせ件数を減らし、対応するメンバーの負担を軽減する。

情報システム部の皆様が、生産性の高い業務に集中できる環境を整えるために、ぜひ本ブログの内容が参考になれば幸いです。

ここまでは、自社でDIYとして実施できる業務効率化についてご紹介してきましたが、実際にはシステム導入により、圧倒的に効率化できる業務もあります。ここではよくある情報システム部の問い合わせ業務について「LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版」を導入した場合どのように対応できるかをご紹介します。

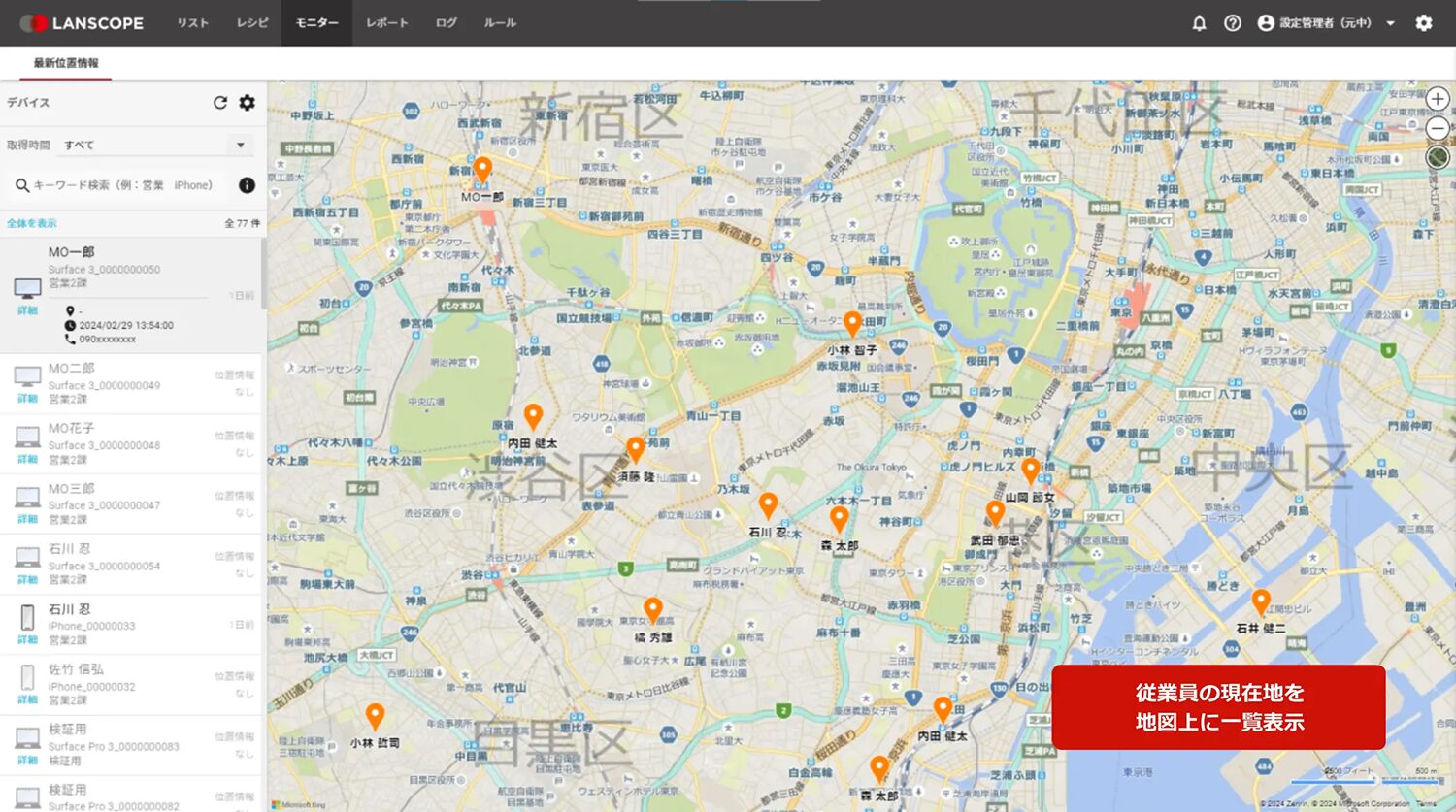

ケース1:社用デバイスを紛失した!

「営業先に向かう途中でスマホを落としてしまった」「電車内にPCを入れたカバンごと置き忘れてしまった」このような端末紛失が発生した場合、情報システム部が人力で対応するには時間も手間もかかります。

「LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版」ならデバイスの位置情報を自動で取得できます。さらに、設定した時間間隔で位置情報を自動取得し、1日の行動を時系列で表示することも可能です。

- デバイスの現在地が分かるため、紛失・盗難時のデバイスの発見・回収に役立ちます。

- 移動履歴から遡って捜索ができるため、電源が OFF になってしまっても電源が切れる直前までの情報を確認できます。

- 従業員の現在地を把握することで、営業現場や配送業などの人員配置の最適化にも活用できます。

ケース2:サーバーに保管していたファイルが消えた!

「サーバー上のファイルを別のフォルダに移動してしまい、見つからなくなった」

「誰かがファイル名を変更した結果、他のユーザーが見つけられなくなってしまった」

このような場合も情報システム部に問い合わせが来ることが考えられます。

「LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版」なら、PCの各種操作ログを自動で収集します。

「どの PCで」「いつ」「どんな操作をしたのか」など、利用状況を把握できるため、

日常的な「ファイルの移動・削除」操作から、 内部不正に関連する「個人情報の持ち出し」に関連するログまで万が一の際の証跡となり、原因追跡に重要な役割を果たします。

- 誰が・いつ・何を行ったのか操作ログを取得できるため、業務とは関係の無い操作の抑止効果が期待できます。

- 取得した操作ログは最大5年間保存できるため、万が一の際も原因追跡ができます。

- リスクある操作に対してリアルタイムにポップアップ警告でき、セキュリティ意識の向上につながります。

その他にも「LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版」では

情報システム部のさまざまな課題の解決を支援する機能をご用意しています。

製品に興味をお持ちいただいた方向けに、「LANSCOPE エンドポイントマネージャークラウド版」が

3分でわかる資料をご用意しております。ぜひご覧ください。