クラウドセキュリティ

テレワークとは?導入のポイントやリモートワークとの違いを解説

Written by 初田茂樹(hatsuta shigeki)

目次

設定ミスによる情報漏洩を事前に察知

Microsoft 365のセキュリティ対策

クラウドサービスの設定ミスによる情報漏洩事故が増加しています。総務省のガイドラインでも推奨される適切な対策をご紹介します。

テレワークとは、情報通信技術(ICT)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。

働く場所によって

●在宅勤務

●モバイル勤務

●サテライトオフィス勤務

●ワーケーション

の4つに分けられます。

テレワークを導入することで、企業は深刻な人手不足を解消できるだけでなく、緊急時も事業を継続しやすいといったメリットが期待できます。

ただし、「情報漏洩のリスクがある」「勤怠管理が難しくなる」といった課題があるのも事実です。

こうした課題を解決するためにも、

●セキュリティ対策の実施

●コミュニケーションツールや勤務実態を把握できるシステムの導入

などを行うことが重要です。

この記事では、テレワークのメリット・デメリット加え、テレワーク導入時におさえておきたいポイントなども紹介します。

==========================================▼この記事を要約すると

●テレワークとは、情報通信技術(ICT)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと

●テレワークもリモートワークも意味は同じだが、テレワークには明確な定義があるという点が異なる

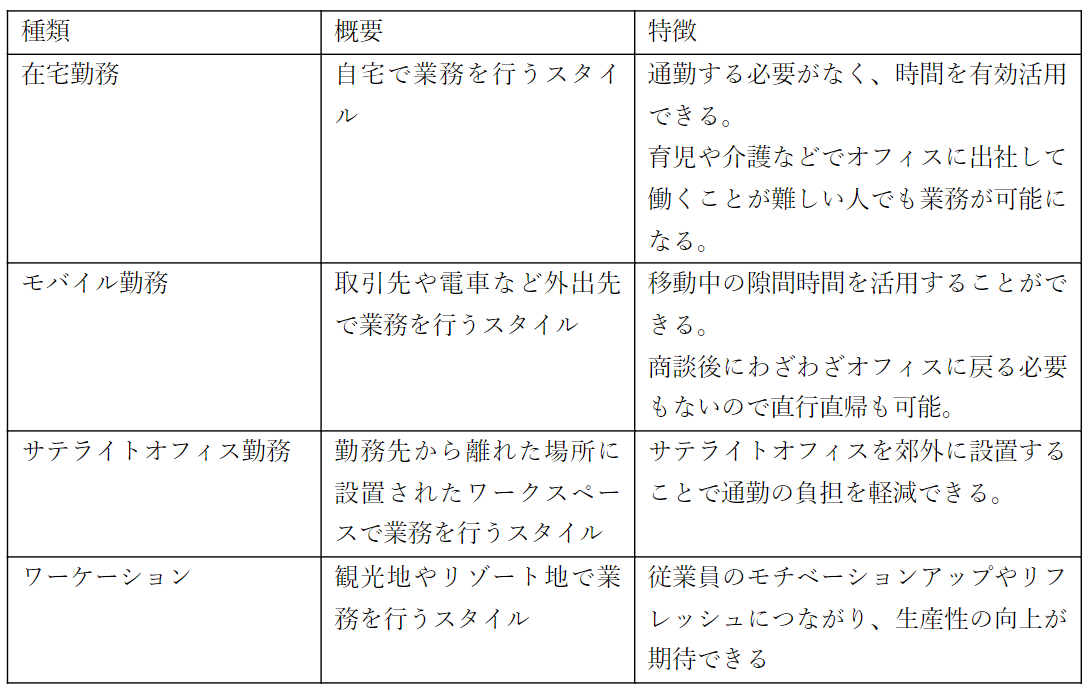

●テレワークは、働く場所によって、在宅勤務・モバイル勤務・サテライトオフィス勤務・ワーケーションの4つに分けられる

●テレワークを導入することで、企業側は人手不足の解消や従業員の定着といったメリットが期待できる反面、情報漏洩リスクや労務管理が困難というデメリットもある

●テレワークを導入する際は、「セキュリティ対策を実施する」「コミュニケーションツールを導入する」「勤務実態を把握できるシステム・ツールを導入する」などのポイントを押さえると良い

●テレワークの実施には多額の費用がかかるが、国や自治体が一部助成してくれる制度もある

==========================================

テレワークとは

テレワーク(telework)とは、「離れたところで(tele)」と「働く(work)」を合わせた造語で、情報通信技術(ICT)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。

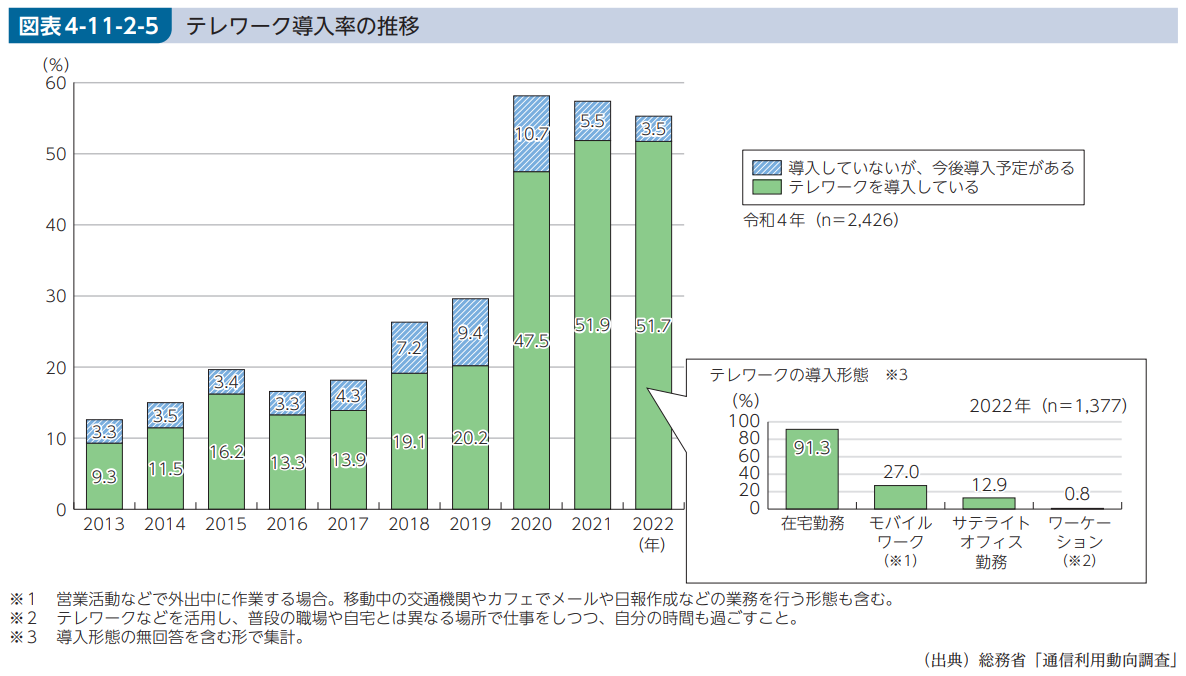

総務省が2023年7月に発表した「令和5年版情報通信白書」によれば、2021年に続き2022年もテレワークを導入している企業は50%をこえています。

テレワークの導入によって、深刻な人手不足の解消や従業員の定着につながることから、新型コロナウイルスの流行が落ち着いた後もテレワークを継続している企業は多いようです。

テレワークとリモートワークの違い

テレワークだけではなく、近年では「リモートワーク」という言葉も使用されています。

リモートは「遠隔」という意味があり、オフィスから離れた場所で働くことを意味しています。つまり、基本的にテレワークもリモートワークも意味は同じです。

ただ、テレワークの場合は厚生労働省が「情報通信技術(ICT=Information and Communication Technology)を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」と定義しています。

対してリモートワークは定義づけがされていないので、明確な定義があるかどうかが両者の違いと言えるでしょう。

テレワークの種類

テレワークは、働く場所によって以下の4種類に分けることができます。

テレワーク導入による企業側のメリット

テレワークを導入することで、企業側には以下のようなメリットがあります。

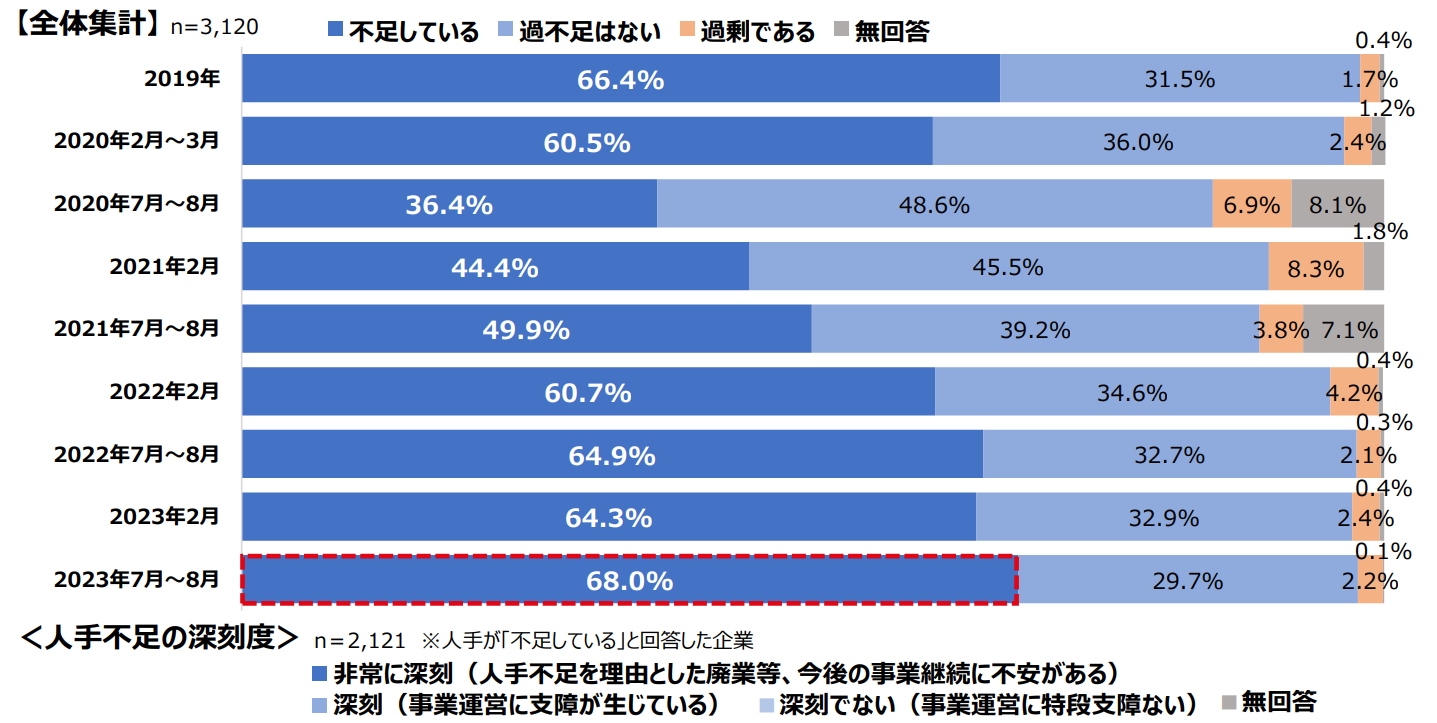

●緊急時も事業を継続しやすい 台風や地震などの自然災害時やパンデミック(感染症流行)時における事業継続に、働く場所を選ばないテレワークは有効です。 従業員の安全面を考慮し、在宅勤務やモバイルワークを活用できます。 ただし、テレワークの運用ルールが曖昧だと情報漏洩などのセキュリティ上の危険リスクがありますので、突発的な運用には注意が必要です。 日本商工会議所が2023年9月に発表した調査結果によれば、7割近くの企業が「人手が不足している」と回答しています。 出典:東京商工会議所|「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」調査結果(2023年9月28日) こうした人手不足を解消するために、サテライトオフィスの設置や在宅勤務の導入は非常に有効です。 特に完全在宅を採用している場合、地方や海外に住んでいる人からの応募も期待できます。 テレワークを導入することで、育児や介護によって通勤が難しくなった従業員も働き続けることが可能です。 部分在宅や完全在宅を取り入れ、働きやすい環境を整えれば、従業員の定着に繋がります。 ここでは、テレワーク導入おける企業側のデメリットをご紹介します。 テレワークでは、セキュリティ対策が実施された社内LANを通してではなく、直接外部のインターネット環境に接続することになるため、ウイルス感染による情報漏洩リスクが高まります。 また、内部不正にも注意が必要です。人の目が届かない環境では、個人のUSBメモリを利用したデータの持ち出しが行われる危険性もあります。 他にも、家に持ち帰る途中でPCを紛失してしまい、PC内に保管されている機密情報が流出の危機にさらされるリスクも考えられるでしょう。 テレワークは企業外での作業になるため、勤怠管理が曖昧になるリスクが付きまといます。 さらに、残業管理にも注意が必要です。 働き方改革法で残業時間に罰則付き上限規制が課せられましたので、テレワークの勤務時間を適切に管理する必要があります。 テレワークを導入することで、従業員側には以下のようなメリットがあります。 ●通勤のストレスがなくなる 在宅勤務の場合は通勤の必要がなく、サテライトオフィス勤務の場合も自宅から近い施設を利用すれば、オフィスに出社するより通勤の負担が軽減されます。 また、通勤時間がカットされることで、育児や介護をしながら仕事ができるなどワークライフバランスを保つことが可能です。 テレワークを導入することで、従業員側には以下のようなデメリットが想定されます。 ●生産性が低下する 特に自宅での業務は人の目がないため、集中して作業に取り組めなかったり、長めに休憩をとったりするなど従業員よっては生産性が低下することが考えられます。 さらに、帰りの電車の時間を気にする必要がないことから、つい長時間労働になってしまうケースもあるでしょう。 また、テレワークの場合はチャットツールやWeb会議ツールでのコミュニケーションになってしまうので、レスポンスまでに時間がかかったり、細かなニュアンスが伝わりにくかったりと業務の効率が悪くなることもあります。 テレワークを導入する際は、以下のポイントをおさえるようにしましょう。 ●セキュリティ対策を実施する 「テレワーク導入による企業側のデメリット」の部分でも説明したように、テレワークにはウイルス感染や業務用端末の紛失・盗難、従業員による持ち出しなど情報漏洩リスクがつきまといます。 そのため ●情報セキュリティ教育で従業員のセキュリティ意識を向上させる

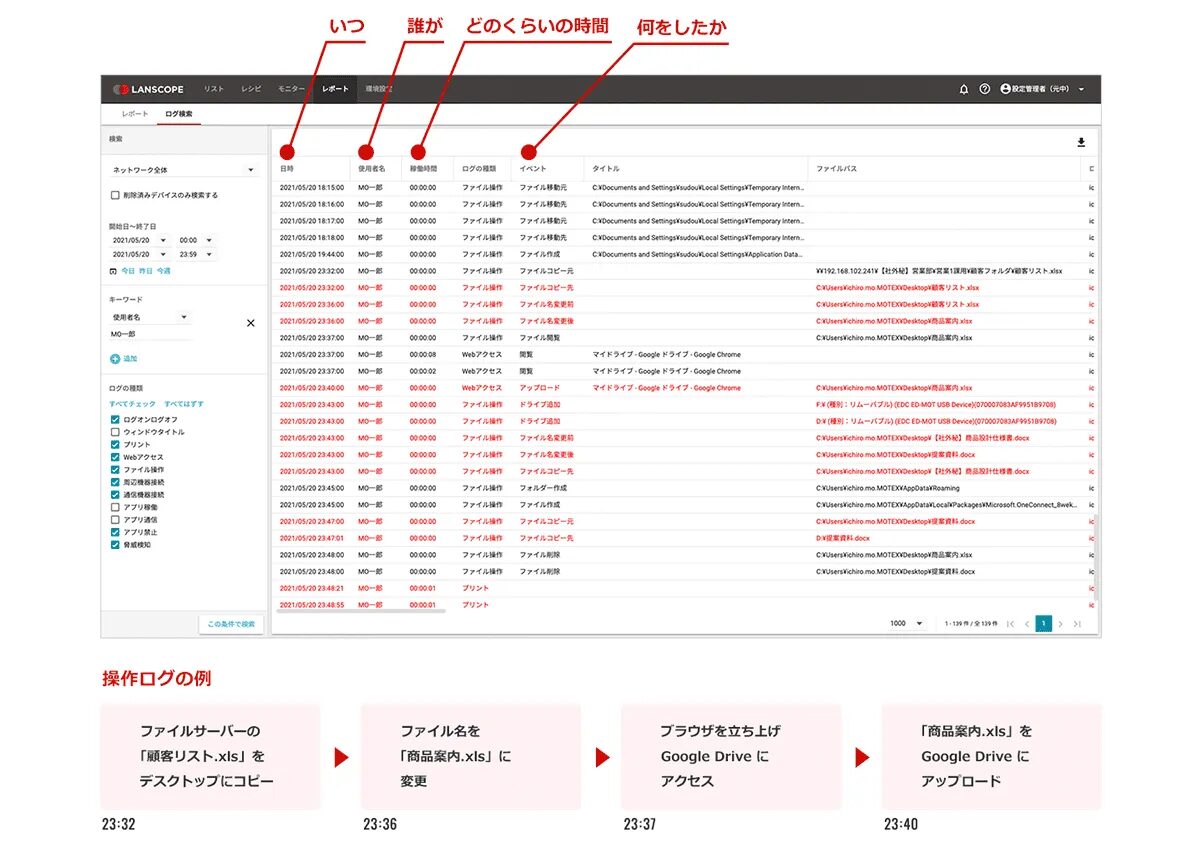

●IT資産管理ツールで業務用端末を一元管理する といったセキュリティ対策の導入を検討すると良いでしょう。 関連ページ オフィスという同じ空間で働いていれば、気軽にコミュニケーションをとることもできますが、テレワークの場合はそれができません。 情報共有や業務連絡を円滑に行うためにもコミュニケーションツールを導入しましょう。 企業・組織でよく利用されているコミュニケーションツールとしては以下が挙げられます。 ●ChatWork(チャットワーク) 機能はもちろん、使いやすさやセキュリティ面の不安がないかなどを確認し、自社にあったものを選ぶようにしましょう。 オンラインで勤怠管理ができるシステムを導入することで、正確な勤務開始時間・勤務終了時間を把握できます。 また、IT資産管理ツールで操作ログを取得すれば、端末ごとに利用状況を把握することも可能です。 ここでは、テレワークを導入した企業の、取り組みポイントと導入効果をご紹介します。 2015年4月から、誰でも活躍できる生産性の高い職場を実現するために在宅勤務制度を導入。導入当初は、在宅勤務のみを認めていましたが、2017年4月からは自宅以外の場所でも勤務可能な制度に変更しています。 取り組みポイント

自宅以外でテレワークをする場合は、開始前に所属長の承認を得ている。 導入効果

・年次有給休暇の取得率が、導入後3年間で17%向上(73%→90%) NTTデータでは、2011年の東日本大震災後の節電対応や「働き方変革を進めていくための良いきっかけ、これまでの考え方にとらわれない柔軟な働き方をすべき」とのトップメッセージにより、テレワークの利用者を大幅に拡大してきました。

テレワークの利用条件を細かく設定し、徹底的にリスクを排除した上で運用しています。安全性が高い運用モデルなので、テレワークの導入を検討している企業にとっての良いモデルケースとなるでしょう。 取り組みポイント

・テレワークの対象者を「研修期間終了後の社員」と「自宅で業務遂行が可能な環境にある社員」に限定 導入効果

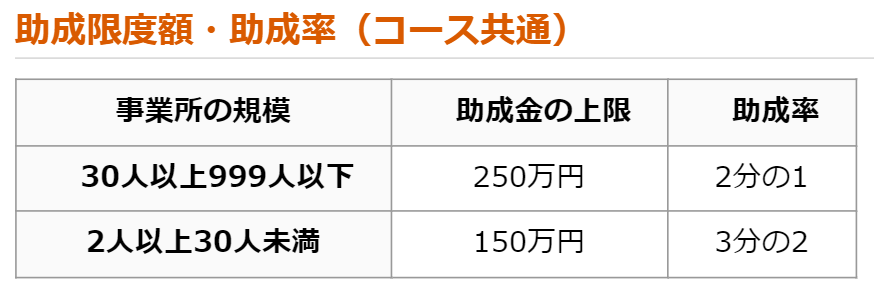

・テレワークの限度期間を設けたことで、社内からの不満が出ることなく運営できている。 テレワークを実施するとなると、新たなツールやシステムを導入する必要があることから、多額の費用がかかります。 ここでは、テレワークを実施するためにかかる費用を一部助成してくれる助成金をいくつかご紹介します。 人材確保等支援助成金(テレワークコース)には、テレワークに必要な機器・制度の導入に適用される「機器等導入助成」と離職率を改善するなど目標を達成に対して適用される「目的達成助成」の2つがあります。 上記の2つをあわせて、最大200万円の助成金が支給されます。 以前は、テレワークを新規に導入する事業主の方のみが対象でした。 しかし令和6年4月1日からは、テレワークを既に導入していて、実施を拡大したいと考えている事業主の方も対象となりました。 IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者などを対象に、ITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入する経費の一部を補助してくれます。 補助金額は最大450万円で、ソフトウェアの購入費やクラウド利用料(最大2年分)などが補助の対象です。 テレワーク促進助成金は、都内の中小企業を対象に、テレワーク機器・ソフトウェアなどのテレワーク環境整備にかかる経費の一部を助成してくれます。 助成限度額や助成率は、事業所の規模によって異なります。 出典:公益財団法人 東京しごと財団|テレワーク促進助成金(令和6年度) MOTEX(エムオーテックス)が提供する、IT資産管理・MDMツール「LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版」では、テレワークにおける業務の見える化・セキュリティにおける課題解決を支援します。 LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版には、テレワーク時の従業員による情報漏洩対策に有効な、以下の機能が備わっています。 ▼機能の一例 ・PC・スマホの「操作ログ」を自動で取得 内部不正対策として欠かせない PC の操作ログは、最大5年分の保存が可能。 またログ画面からは、アプリの利用、Webサイトの閲覧、ファイル操作、Wi-Fi接続などについて、「どのPCで」「誰が」「いつ」「どんな操作をしたか」など社員の PC の利用状況を、簡単に把握できます。 在宅勤務、ワーケーションなど従業員の働く場所を問わず、情報漏洩に繋がりそうな従業員の不正操作を早期に発見し、インシデントを防止することが可能です。 また取得したPCの操作ログからレポートを自動作成し、あらかじめ定めた業務時間外に30時間以上、PC操作を行っているデバイス数をひと目で把握することができます。 また、取得した操作ログをもとに、デバイス単位でPCの利用状況を見える化できます。 業務時間内外のPCの操作有無、またどのような操作を行っているのか、その内訳をカテゴリ毎にレポート化し、従業員の時間外労働や規定外のPC操作を、即時に取り締まることが可能です。 LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版の詳細につきましては、以下の製品ページをご覧ください。 関連ページ LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版について またテレワークの普及に伴い、場所を問わず情報の共有・管理を行える、Microsoft 365 サービスを導入する組織が増加。組織の機密情報を SharePoint や OneDrive といったオンラインストレージ上に保管する組織も増えています。 SharePoint や OneDrive 上で管理される情報の漏洩対策なら、「LANSCOPE セキュリティオーディター」がおすすめです。管理者は Microsoft 365 サービス上のファイル操作やアクセスのログを取得し、「誰が・いつ・何の操作をしたのか」を、一目で把握することが可能です。 関連ページ 本記事では「テレワーク」というテーマで、企業側・従業員側それぞれのメリット・デメリットや導入時のポイントなどを解説しました。 本記事のまとめ テレワーク導入においては、導入によるメリットがある反面、リスクを伴います。 企業経営へ影響を及ぼすセキュリティや労務管理への対策は必須ですので、優先的にツール選定を行うことが大切です。 テレワークの導入を進める際は、今回ご紹介した内容を参考にして、自社の経営課題に最も高いコストパフォーマンスを発揮する方法を検討していきましょう。 設定ミスによる情報漏洩を事前に察知 クラウドサービスの設定ミスによる情報漏洩事故が増加しています。総務省のガイドラインでも推奨される適切な対策をご紹介します。

●人手不足を解消できる

●従業員の定着が期待できる

緊急時も事業を継続しやすい

人手不足を解消できる

従業員の定着が期待できる

テレワーク導入による企業側のデメリット

情報漏洩のリスクがある

勤怠管理が難しくなる

従業員の申請による出退勤管理の場合、勤務実態に不透明さが残るため、勤怠管理や給与計算に影響が出かねません。

テレワーク導入による従業員側のメリット

●ワークライフバランスが保てるテレワーク導入による従業員側のデメリット

●長時間労働になりやすい

●業務の効率が悪くなるテレワークを導入する際のポイント

●コミュニケーションツールを導入する

●勤務実態を把握できるシステム・ツールを導入するセキュリティ対策を実施する

●ウイルスの検出精度が高いアンチウイルスソフトを導入する

●安全なネットワーク接続のためにVPNを利用するコミュニケーションツールを導入する

●Microsoft teams(マイクロソフト チームズ)

●Slack(スラック)

●LINE WORKS(ラインワークス)

●Google Chat(グーグルチャット)勤務実態を把握できるシステム・ツールを導入する

テレワーク導入事例

ケース1【日本航空株式会社】

・国内海外の休暇先など、不特定多数が混在する場所でテレワークをする場合は、会社支給のセキュリティ対策ができているノートパソコンを使用している。

・時間外労働時間が、導入後1年間で月平均2時間の短縮(12時間→10時間)

・テレワーク導入の社員満足度は98%

引用:日本航空株式会社に関する輝くテレワーク賞例【厚生労働省】

ケース2【株式会社エヌ・ティ・ティ・データ】

・原則8日/月を限度とする。所属長の承認を受けた場合は8日を超えて実施可

・残業、深夜勤務は原則禁止

・会社貸与のシンクライアントPCのみ利用可

・労働時間のモニタリングの徹底(勤怠管理・EX申請システム「SPRIST(スプリスト)」を活用)

・育児、介護や骨折、妊娠中社員、遠距離通勤者等への業務継続の仕組みが構築できた

・外出・移動時間の有効活用が出来るようになった

引用:テレワーク情報サイト【総務省】

テレワークの導入に利用できる助成金

1. 厚生労働省「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」

2. 経済産業省「IT導入補助金」

3. 公益財団法人 東京しごと財団「テレワーク促進助成金」

企業のテレワーク導入を支援する「LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版」

・PC・スマホ・タブレットの利用状況を「レポート」で見える化

・あらかじめ決めたポリシーに基づく、「利用制限」や「アラート通知」

・万が一の紛失時に役立つ「リモートロック」「リモートワイプ」や「位置情報」の取得

・Windowsアップデートの管理

など

まとめ

●テレワークとは、情報通信技術(ICT)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと

●テレワークもリモートワークも意味は同じだが、テレワークには明確な定義があるという点が異なる

●テレワークは、働く場所によって、在宅勤務・モバイル勤務・サテライトオフィス勤務・ワーケーションの4つに分けられる

●テレワークを導入することで、企業側は人手不足の解消や従業員の定着といったメリットが期待できる反面、情報漏洩リスクや労務管理が困難というデメリットもある

●テレワークを導入する際は、「セキュリティ対策を実施する」「コミュニケーションツールを導入する」「勤務実態を把握できるシステム・ツールを導入する」などのポイントを押さえると良い

●テレワークの実施には多額の費用がかかるが、国や自治体が一部助成してくれる制度もある

==========================================

Microsoft 365のセキュリティ対策

おすすめ記事