Written by 田村 彩乃

目 次

DDoS攻撃とは、複数の端末から攻撃対象のサーバーに対して、意図的に大量のパケットを送信し、相手のサーバーやネットワークへ膨大な負荷をかけダウンさせる、サイバー攻撃の一種です。

DDoS攻撃を受けるとサーバーダウンやシステムの停止に陥り、企業はサービス停止・売上の低下・顧客からの信頼低下、といった様々な被害に見舞われるリスクがあります。

DDoS攻撃対策の市場規模は2023年も拡大の一途を遂げており、今後ますますDDoSの高度化・被害の増加が見込まれる可能性があるでしょう。

-

▼この記事でわかること

- DDoS攻撃の概念

- DDoS攻撃とDoS攻撃の違い

- DDoS攻撃により想定される被害リスク

- DDoS攻撃の被害事例

- DDoS攻撃に有効なセキュリティ対策

DDoS攻撃を理解したい、リスクについて知見を深めたい、有効なセキュリティ対策を検討したいとお考えの方は、ぜひご一読いただけますと幸いです。

DDoS攻撃とは?

DDoS攻撃(Distributed Denial of Service attack/ディードス攻撃)とは、複数の端末から、攻撃対象のサーバーやサイトに対して意図的に大量のパケットを送信し、相手のサーバーやネットワークへ膨大な負荷をかけることで、サービスへのアクセス困難や停止を引き起こすサイバー攻撃です。

攻撃を受けたサイトやサーバーは、一度に「処理能力を超えるリクエスト」を受けることで、システムダウンに追い込まれてしまいます。日本語では「分散サービス拒否攻撃」と訳されます。

例えば、コロナウイルスが流行した際、大手企業の「マスク販売サイト」が、あまりのアクセス集中により、サーバーダウンに追い込まれたという事件がありました。この「大量のアクセスでサイトを機能停止に追い込む」ことを、人為的に作り出す犯罪が、DDoS攻撃です。

DDoS攻撃によってサービスを停止させられた事業者は、

・サービス停止期間、売上を失う

・サービスへアクセスできず、顧客からの信頼低下を招く

・復旧への工数や費用が発生する

など、金銭的にも信頼面でも大きな損害を受けるリスクがあります。

DDoS攻撃の対象となりやすいサービスとは?

DDos攻撃のターゲットになりやすいサービスは、以下のような特徴をもっています。

・インターネット上でサービス提供を行っている

・大量のデータやコンテンツを配信している

・政治的・社会的な影響力が高い

・ライバル企業や組織が存在する

上記の特徴に当てはまるサービスの例として、ECサイトやネットバンキング、クラウドを利用したWebアプリケーションなどが挙げられます。

また政府機関のホームページなど「公的機関の運営するサイト」も、サイバーテロの標的として、DDoS攻撃のターゲットになるケースが頻繁に見られます。

DDoS攻撃とDoS攻撃の違い

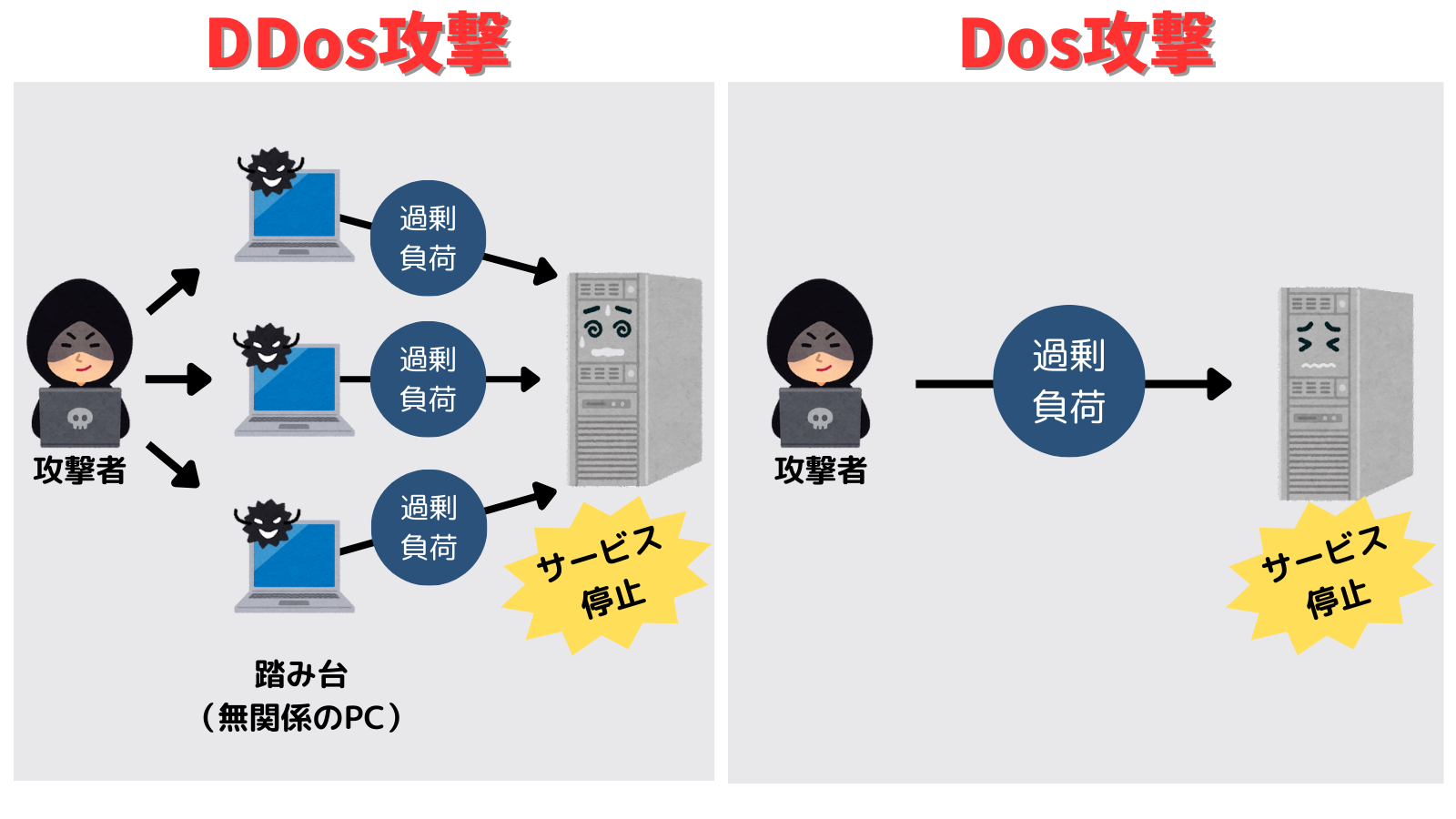

DDoS攻撃と類似する攻撃として「DoS攻撃/ドス攻撃」があります。

どちらも攻撃手法や目的は同様ですが、両者の違いは、ずばり「攻撃を仕掛ける端末の台数が、1台か複数か」です。

DoS攻撃は基本的に、攻撃者1台の端末から攻撃を実行するのが特徴です。一方、DDoS攻撃は攻撃者自身の端末だけでなく、第三者のPCを踏み台として利用し、複数端末からDoS攻撃を仕掛けます。

少し具体的に説明すると、DDoSではあらかじめ用意しておいたボットに第三者のコンピューターを感染させて、感染済みのコンピューターを攻撃者が操ることで、複数端末からの一斉攻撃を可能にします。

複数台から一斉に攻撃できる性質上、DoS攻撃よりもDDoS攻撃の方が一度に送信できるパケットの絶対量が多くなるため、より巨大なサーバーなどへの攻撃も成功しやすく、与えられる被害規模も大きくなります。

DDoS攻撃は、いわば「DoS攻撃の発展型」と捉えられるでしょう。

DDoS攻撃で用いられるマルウェア「ボットネット(botnet)」とは

DDoS攻撃にはいくつかの手法がありますが、そのうち最も主要な手段が「ボットネット」を用いた攻撃です。

ボットネットを理解するため、その元となる「ボット(bot)」を説明します。

ボット(bot)とは、悪質なプログラムの一種であり、攻撃者はマルウェア感染などで、第三者のPCにボットを組み込むことができます。ボットに感染した端末は外部からの遠隔操作が可能となるため、攻撃者はこのPCを踏み台に、DDoS攻撃を仕掛けます。

そして、このボットに感染した複数のコンピューター群のことを「ボットネット」と呼びます。

出典:総務省-国民のための情報セキュリティサイト|ボットとは?

ボットネットで繋がれた感染済みの端末は、インターネットを経由し容易に操作することが可能です。自身の端末がボットに感染していることに気づくのは難しく、知らずのうちにボットに感染させられてDDoS攻撃に加担しているケースも少なくありません。

ボットネットの規模は時に100万台程度に及ぶこともあり、その一つひとつがDDoS攻撃を行う際の攻撃の起点にされることとなります。

DDoS攻撃の目的とは?

攻撃者が「DDoS攻撃」を仕掛ける目的は、主に以下の4つです。

・競合相手への損害・サービスの停止

・政治目的などの抗議活動

・身代金の要求(ランサムDDoS)

・迷惑行為・嫌がらせ

他のサイバー攻撃の多くが「個人情報の窃取」や「金銭の要求」であることから、DDoS攻撃は少し特殊な目的をもつ攻撃とも言えます。

競合相手への損害・サービスの停止

敵対組織や競合他社の運営するオンラインサービスやWebサイトに、DDoS攻撃を仕掛け、一時的にサービスを利用停止に追い込みます。

一定期間の業務停止や、復旧費用の支払いなど、競争相手に経済的な損害を与える目的で行われます。また、ユーザーからの信頼損失というダメージも与えられます。

政治目的などの抗議活動

政治的、あるいは社会動機を持つ団体や個人が、特定の政府機関や組織に対し、講義を行う目的でDDoS攻撃を仕掛けるケースがあります。

実際に国内でも、2022年、政府機関のWebサイトが「DDoS攻撃」の被害に遭い、一時的にアクセスできなくなったという被害が生じました。数万件ものIPアドレスから攻撃を受け、攻撃の主犯は海外で活動する「キルネット」というハッカー集団でした。

参考:NHK|“政府のウェブサイトへの攻撃は「DDos攻撃」” 警察庁が公表

身代金の要求(ランサムDDoS)

「身代金(ランサム)の要求」を目的とした、新たなDDoS攻撃「ランサムDDoS」も近年頻繁に見られるようになりました。

ランサムDDoSの手法としては

・ターゲットにDDoS攻撃を仕掛け、攻撃の中止と引き換えに身代金を要求する

・ターゲットに「DDoS攻撃を仕掛ける」と脅迫し、身代金を要求する

の2パターンです。

Cloudflareの調査によると、「ランサムDDoS攻撃」の発生数は世界規模で増加しており、2021年第4半期には前年比29%、前期比で175%増加したと報告されています。

参考:Cloudflare|2021 年第 4 四半期の DDoS 攻撃の傾向

迷惑行為・嫌がらせ

最後に、DDoS攻撃(DoS攻撃)の中には「単純な嫌がらせ目的」の行為も一定数存在します。

以前に比べ割合は減ってきていますが、「ターゲットを困らせたい」「攻撃者の自己顕示欲を満たす」など、愉快犯(世間を騒がせ、それを楽しむ犯罪)が目的です。

DDoS攻撃により想定される被害リスク

DDoS攻撃により想定される被害リスクとしては、次のようなものがあります。

1.サーバーダウンによるサービス停止

2.混乱を利用した、別サーバーに対するサイバー攻撃

3.金銭的被害の発生

ここでは、3つの被害リスクについて詳しく解説します。

1.サーバーダウンによるサービス停止

DDoS攻撃でよくある被害のひとつが、サーバーダウンによるサービス停止です。

ECサイトやオンラインバンキング、Webアプリケーション、オンラインゲームなど、オンラインで提供されているさまざまなサービスが、DDoS攻撃によってサーバーダウンに追い込まれ、停止する可能性を持ちます。

サービスの停止は企業にとって、売上の減少や顧客満足度の低下など、さまざまな不利益が生じます。

2.混乱を利用した、別サーバーに対するサイバー攻撃

DDoS攻撃による混乱を利用して、別サーバーに対するサイバー攻撃を仕掛ける例もあります。

まずは攻撃対象のサーバーをDDoS攻撃で停止に追い込み、混乱が生じている間にネットワークに侵入。他のサーバーへ不正アクセスし、機密情報を盗み取る……といった筋書きです。

近年は、このような「本来の目的を達成するため」に、DDoS攻撃を悪用する犯罪も増加しています。

3.金銭的被害の発生

DDoS攻撃の被害を受けた企業は、Webサイトのサーバーがダウンすることで、アクセスが困難になり「営業活動の停止」「サービス停止」に追い込まれる可能性があります。

・ECサイト

・電子商取引サイト

・オンラインゲーム

などの媒体は、DDoSによって一定期間、業務がストップすることにより、売り上げが大きく減少する可能性があります。

また、「復旧にかかる金銭やリソース」「顧客信頼の低下が招く、利益の損失」「DdoSの影響で招く株価の低下」など、間接的に金銭的なダメージを受けるリスクもあるでしょう。

DDoS攻撃の市場推移

DDoS攻撃によるシステム障害・サービス停止といった被害は、2023年現在もなお猛威を振るい続けています。

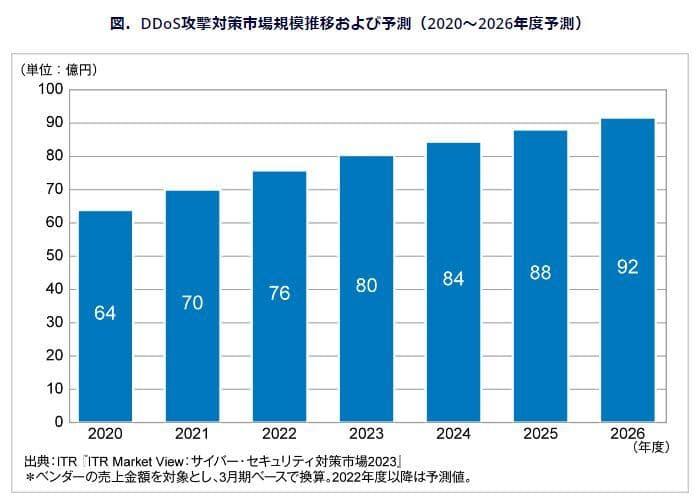

ITコンサルティング・調査会社「ITR」が2023年に発表した「DDoS攻撃対策市場の推移予測」では、2020年以降、右肩上がりで拡大すると推測。

出典:日本経済新聞│ITR、DDoS攻撃対策市場規模推移および予測を発表(2023年5月25日)

DDoS攻撃の高度化・悪質化を受け、2026年度は91.5億円規模まで市場が拡大するとの見込みです。

これら市場規模の拡大の背景には、先述の通り、近年DDoS攻撃の目的や手法が「身代金を要求する」や「他のサイバー攻撃の踏み台に利用される」など、悪質化していることが関係しています。

組織は企業規模や業種を問わず、DdoS攻撃への対策を打つことが重要です。

DDoS攻撃の被害事例

ここからは、DDoS攻撃の実際の被害事例を見ていきましょう。

1.TwitterおよびAmazonが閲覧不可になった事例

2.国内の人気スマホゲームが半日以上の臨時メンテナンスに迫られた事例

上記の2つの事例について紹介しますので、DDoS攻撃の事例について知りたい方はぜひ参考にしてください。

1.システムのDDoS攻撃被害により、TwitterやAmazonが閲覧不可に

| 企業 | アメリカ大手ネットインフラ会社 |

|---|---|

| 被害時期 | 2016年10月 |

| 攻撃の手口 | DDoS攻撃 |

| 被害内容 | Twitter・Amazon等の著名サービス閲覧不可 |

2016年10月に発生したDDoS攻撃の事例です。アメリカの大手インフラ会社が継続的なDDoS攻撃を受け、同社のシステムを利用していたTwitterやAmazon、Netflixなどの多くのサービスが接続不可になり、一時的に利用できない状態に陥りました。

攻撃は11時10分に発生し、同17時45分まで継続されたとのことです。

サイバー攻撃の事実を確認した後一旦は、復旧作業を完了させたものの、再び攻撃を受けて接続できなくなるなど、同社は度重なる対応に追われることとなりました。

また、国際的に多くの利用者をもつ主要サービスが一度に利用不可となったことから、改めてDDoS攻撃の脅威が、世界的に注目される事件となりました。

2.スマホゲームにDDoS攻撃、半日以上の臨時メンテナンスを実施

| 企業 | 国内の人気スマホゲーム会社 |

|---|---|

| 被害時期 | 2021年2月 |

| 攻撃の手口 | DDoS攻撃 |

| 被害内容 | 緊急メンテナンス実施による一時的なサービス停止 |

続いて、国内で発生したDDoSの事例を見てみましょう。2021年2月にダウンロード数100万件を超える、国内の人気スマホゲームのサーバーがDDoS攻撃被害に遭った事件です。ゲームがプレイできない状態となり、緊急メンテナンスの実施による一時的なサービス停止を余儀なくされました。

サービス運営元は緊急メンテナンスの理由を「何者かによってサーバーにアクセスを集中させる悪質な攻撃を受けたことが原因」と発表。また、同ゲームは2021年5月にもDDoS攻撃の被害に遭っており、半日以上の緊急メンテナンスを実施する事態に見舞われるなど、深刻な被害を受けることとなりました。

最終的に、事件発生の翌日20時にゲームは復旧。ゲーム側はサーバーの数を増やすなど、アクセス負荷に耐えられるための対策を行っていくとのことです。

DDoS攻撃に有効なセキュリティ対策

DDoS攻撃に有効なセキュリティ対策として、主に次の4つの方法が考えられます。

1.海外に割り建てられたIPアドレス通信を遮断する

2.サーバー設定を見直す

3.CDNの導入

4.平常時からのトラフィック監視と対応

ここでは、4つの方法について詳しく解説します。

1.海外に割り当てられたIPアドレス通信を遮断する

DDoS攻撃の中には、海外を起点としたものが数多くあります。そのため、国内向けのサービスであれば、海外に割り当てられたIPアドレス通信を遮断することで、海外起点のアクセスを遮・DDoS攻撃を回避しやすくすることが可能です。

自社のネットワーク設定を見直し、IPアドレスの受け入れ設定を確認してみると良いでしょう。

ただし、海外ユーザーを対象としたサービスを運用している場合は利用できないため、他の対策方法を選択することをおすすめします。

2.サーバー設定を見直す

サーバー設定の見直しも、DDoS攻撃に有効な対策です。

例えば、同一IPアドレスからのアクセス回数を制限することで、同じ接続元からの連続アクセスを防止し、DdoSを防ぐことができます。

また、タイムアウト設定をより短時間に設定することで、DDoS攻撃を目的とするアクセスを、セッションのタイムアウトにより切断することが可能。継続的な攻撃を防ぐことができます。

3.CDNの導入

CDN(Contents Delivery Network)を導入することも、DDoS攻撃に効果的です。

CDN(コンテンツデリバリーネットワーク)とは、大量のデジタルコンテンツを、迅速にユーザーへ配信するためのシステムを指します。CDNを導入することで「大量のアクセスが集中した」場合も、Webサイトへの負荷を分散させ、サーバーダウンの発生を緩和することが可能です。

仮にDDoS攻撃が仕掛けられた場合、本来ウェブサーバーが受けるはずの大量のアクセスをCDNが受け止めることで、DDoS攻撃の発生を抑止する効果が期待されています。

4.平常時からのネットワークトラフィック監視

平常時からネットワークトラフィックの監視を行うことで、DDoS攻撃により異常な量の通信が起こった時も、いち早く気づき、初動対応に移ることが可能です。

ネットワークトラフィックを監視するには、専用のツールを導入するのが一般的です。監視ツールで計測された通信を分析することで、DDoS攻撃か否かを判断します。

DDoS攻撃の加担者とならないために

前述のように、DDoS攻撃は攻撃者がボットに感染させた第三者の端末をボットネットで操作し、「踏み台」として活用する性質上、知らず識らずのうちにサイバー攻撃に加担してしまう可能性があります。このような事態を回避するためには、次のような対策が有効です。

1.オープン・リゾルバ対策

2.セキュリティパッチの適用

3.フィルタリングの設定

オープン・リゾルバ対策とは、運用しているDNSサーバーが外部の不特定なIPアドレスからの再帰問い合わせ(外部DNSサーバーからの問い合わせに対し、自社のDNSサーバーが他のDNSサーバーに問い合わせを行って返答すること)を、許可しない設定とすることです。

また、最新のセキュリティパッチを適用することで、OSやアプリケーションの脆弱性を塞ぎ、DDoS攻撃の対象となりづらくする効果が期待できます。

さらに、自社のIPアドレスを詐称したパケットの不正送信を防ぐため、フィルタリング設定を見直す対策も効果的です。

DDoS攻撃対策に有効なLANSCOPE プロフェッショナルサービスの「ネットワーク診断」

最後に、DDoS攻撃対策にも有効な、当社の「ネットワーク診断」について紹介させてください。

知らず知らずのうちに

・自社のサーバーやソフトウェアの脆弱性を放置している

・不要なサービス・ポートを稼働させている

こういった状況が常習化していると、DDoS攻撃の標的となるリスクも高まります。攻撃者は“運用者が把握できていない脆弱性”を突いて、攻撃を仕掛けるためです。

脆弱性を突いて攻撃を仕掛けられれば、自社のサーバーがダウンする、あるいは自身が加害者としてDDoSに加担してしまうケースも考えられます。また近年では、ランサムウェア攻撃においても、VPN機器やリモートデスクトップの脆弱性が侵入口となるケースが急増しています。実際に警察庁のサイバー特別捜査隊による分析では、感染経路の8割以上がこれらの外部接続機器に由来しています。

こうした背景を踏まえると、サーバーやソフトウェアの脆弱性を専門家が検知し、適切な処置を行う「ネットワーク診断」は、DDoS攻撃を含め、ランサムウェア対策としても極めて有効な手段だといえます。

LANSCOPE プロフェッショナルサービス「ネットワーク診断」

LANSCOPE プロフェッショナルサービスの「ネットワーク診断」は、21,000件以上のシステムを扱った豊富な経験と実績に基づき、当社のプロフェッショナルによって行われます。

企業のサーバーやネットワーク機器、OS設定に潜むリスクを弊社診断員が洗い出し、DDoS攻撃リスクを防ぐための具体的な対策を提案。国家資格である情報処理安全確保支援士の資格を所持したセキュリティ専門家が、精度の高い分析を行います。

ネットワーク診断を実施し、不正アクセスに繋がる設定ミスや脆弱性を改善することで、DDoS攻撃で自社システムが踏み台にされるリスクを防止し、攻撃に加担しない環境を整えることが可能です。また、VPNや外部接続環境の脆弱性を突いたランサムウェアなど、複合的なサイバーリスクから自社の資産を守りたい方におすすめです。

詳細は以下の製品サイトよりご覧ください。

まとめ

DDoS攻撃の被害リスクや具体的な被害事例、セキュリティ対策などについて解説してきました。

-

▼本記事のまとめ

- DDoS攻撃は、複数の端末から攻撃対象のサーバーに対して意図的に大量のパケットを送信し、相手のサーバーやネットワークへ膨大な負荷をかけるサイバー攻撃の一種

- DDoS攻撃を受けた企業は、サービス停止や金銭的被害などさまざまな被害に見舞われる可能性がある

- DoS攻撃は1台の端末から大量のパケットを送信する攻撃であり、複数端末から攻撃するDDoSは、その発展形といえる

- DDoS対策市場は年々拡大しており、攻撃への警戒度が伺える

- DDoS攻撃対策にはサーバー設定の見直しやCDNの導入、トラフィック監視などの対策が効果的

DDoS攻撃は、第三者の端末を操る性質上、知らず識らずのうちに攻撃に加担してしまう恐れがあります。また、DDoS攻撃はますます高度化を遂げており、全ての企業が対策を検討する必要があります。

本記事がDDoS攻撃の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。

また、弊社では「Webサイトやシステムの脆弱性」を狙った、DDoS攻撃対策に効果的な「セキュリティ診断(脆弱性)」を提供しています。ぜひ以下の「3分でわかる資料」もご活用ください。

おすすめ記事