Written by WizLANSCOPE編集部

“ChatGPT”の社内利用ルール、どう決める?

【AIサービス利用ガイドライン】を公開!

MOTEXが社内向けに作成したAIサービス利用ガイドラインをダウンロードできます。ChatGPT をはじめ、各種 AI サービスの業務利用ルール策定の参考に活用いただけます。

目 次

近年、ChatGPTやGemini、Microsoft Copilotをはじめとするさまざまな生成AIが登場し、業務利用する企業・組織が増えています。

こうした生成AIを企業・組織が安全に入・活用するためには、「適切なプランの選択」が欠かせません。

ChatGPTには現在法人向けプランとして、「ChatGPT Enterprise」と「ChatGPT Business(旧ChatGPT Team)」の2種類が用意されています。

これらの法人向けプランは、個人向けプランと比較してセキュリティレベルが強化されているため、生成AI利用時に懸念されがちな情報漏洩リスクの低減が期待できます。

本記事では、「ChatGPTの法人利用」をテーマに、各プランの内容や法人利用する方法、安全に利用するための対策などを解説します。

▼本記事でわかること

- ChatGPTの法人向けプランの特徴

- ChatGPTの法人向けプランと料金

- ChatGPTを法人利用する手段

- ChatGPTを安全に利用するための対策

ChatGPTの業務利用を検討している企業・組織の方はぜひご一読ください。

ChatGPTの法人向けプランの特徴

ChatGPTの法人向けプランには、主に以下のような特徴があります。

- 入力データがAIモデルの学習に利用されない

- 最新のAIモデルを利用できる

- アカウントを一元管理できる

- 利用状況を可視化・把握できる

- チーム内でチャット履歴などを共有できる

無料版のChatGPTでは、デフォルト設定のまま利用すると、入力データが保存され、AIモデルの学習に利用される仕組みとなっています。

そのため、誤って機密情報や個人情報を入力してしまうと、それらの情報が将来的に他のユーザーへの回答生成に利用されてしまうリスクがあります。

こうした意図しない情報漏洩を防ぐためにも、法人向けプランでは、入力データがAIモデルの学習に利用されない仕様が採用されています。

さらに、法人向けプランの場合には管理コンソール機能が搭載されており、従業員のアカウントの一元管理や利用状況の把握、権限設定などを行うことが可能です。

従業員が無料版のChatGPTを個別に利用する場合と比べると、法人向けプランはセキュリティを強化できるだけでなく、管理・運用効率の向上も期待できるでしょう。

ChatGPTの法人向けプランと料金

ChatGPTには現在、以下の5つのプランが存在します。

- ChatGPT 無料版

- ChatGPT Plus

- ChatGPT Pro

- ChatGPT Business(旧ChatGPT Team)

- ChatGPT Enterprise

このうち「ChatGPT Business」と「ChatGPT Enterprise」が法人向けプランです。

各プランの料金や、利用できる主なモデルの種類は以下の通りです。

| プラン | 利用料金 | 主な利用可能モデル |

|---|---|---|

| 無料版 | 無料 | GPT-5.2 Instant |

| ChatGPT Plus | 20ドル/月 | GPT-5.2 Instant GPT-5.2 thinking GPT-5 thinking mini レガシーモデル |

| ChatGPT Pro | 200ドル/月 | GPT-5.2 Instant GPT-5.2 thinking GPT-5.2 pro GPT-5 thinking mini レガシーモデル |

| ChatGPT Business(旧:ChatGPT Teams) | 25ドル/月 ※年払いの場合の料金 |

GPT-5.2 Instant GPT-5.2 thinking GPT-5.2 pro GPT-5 thinking mini レガシーモデル |

| ChatGPT Enterprise | 要問い合わせ | GPT-5.2 Instant GPT-5.2 thinking GPT-5.2 pro GPT-5 thinking mini レガシーモデル |

ここからはChatGPTの法人向けプランである「ChatGPT Business」「ChatGPT Enterprise」について、特徴を紹介します。

ChatGPT Business

ChatGPT Businessは、法人向けプランの中でも、小規模〜中規模な企業・組織向けに設計されたプランです。特徴としては、以下が挙げられます。

- プライバシーに配慮した設計

- 社内データを効率的に活用できる環境

ChatGPT Businessでは、入力されたデータがデフォルトでAIモデルの学習に利用されない仕様となっています。

さらに、データを転送・保存する際には暗号化が施される設計が採用されており、業務用途でも安心して利用できるセキュリティ水準が確保されています。

また、SlackやGoogle ドライブなどのツールと連携することで、社内情報に基づいた回答を生成したり、データ活用を効率的に行ったりすることが可能です。

例えば、Google ドライブと連携し、ドライブ内のPDFや画像などを直接読み込み、要約や分析、情報整理などを自動化できます。

ChatGPT Enterprise

ChatGPT Enterpriseは、 ChatGPTの最上位プランであり、大規模企業・組織での利用を前提に設計された法人向けプランです。主に以下のような特徴があります。

- 高度なセキュリティ

- 充実した管理機能

- 手厚いサポート体制

ChatGPT Enterpriseは、入力データがAIモデルの学習に利用されない、データの転送・保存には暗号化処理が行われるなど、ChatGPT Businessと同様に高いセキュリティ水準が確保されています。

さらに ChatGPT Enterpriseには、大規模企業・組織での運用を想定した高度な管理機能も搭載されています。

具体的には、専用の管理コンソールを通じて以下のような操作が可能です。

- メンバーの一括管理

- ドメイン認証

- シングルサインオン(SSO)への対応

- 利用状況・使用量の可視化・管理

これらの機能を活用することで、統制を保ちながら、安全にChatGPTを業務利用することができるでしょう。

さらにChatGPT Enterprise では、拡張サポートや専任サポートによる導入支援、アカウント管理の継続サポートなどを受けることが可能です。

なお、Enterpriseの利用料金は、企業の規模や従業員数などに応じて変動するため、問い合わせ・見積もりが必要となります。

ChatGPTを法人利用する手段・方法

ChatGPTを法人利用したい場合、法人向けプランに加入する以外にも以下のような方法があります。

- ChatGPT APIを使う

- Azure OpenAI Serviceを使う

それぞれ解説します。

ChatGPT API

ChatGPT APIとは、ChatGPTの機能を他のソフトウェアやプログラムに組み込むためのツールです。

ChatGPTは、もともとブラウザ上で利用するサービスですが、ChatGPT APIを使用することで、自社システムや独自に開発したアプリケーションと連携して利用することが可能になります。

ChatGPT APIを活用することで、さまざまな業務の自動化・効率化が図れるようになります。

例えば、ChatGPT APIを用いて「自動応答システム」を作ることも可能です。

- 顧客からのメール・チャットでの問い合わせ内容をChatGPT APIが読み取る

- 内容に応じた適切な返信内容を自動生成

このような仕組みを作ることで、顧客対応の工数削減や対応スピードの向上を図ることができます。

またAPI版では、入力データが学習目的で使用されない仕組みとなっているため、意図しない情報漏洩のリスクを防ぎながら利用することが可能です。

Azure OpenAI Service

Azure OpenAI Serviceとは、Microsoftが提供しているクラウドサービス「Microsoft Azure」上でOpenAIのAIモデル(ChatGPTなど)を利用できるサービスです。

Azure OpenAI Serviceのメリットとしては以下が挙げられます。

- Microsoft Azure上でOpenAI が提供するAIモデルを利用できる

- クラウド型のAIサービスのため、インフラ構築が不要

- 入力データが学習目的で使用されない

Microsoft公式サイトの「Azure OpenAI に関してよく寄せられる質問」では、Azure OpenAI Service で、モデルの再トレーニングに顧客データは使用されない旨が記載されています。

そのため、前述のAPI版と同じく、情報漏洩リスクを大幅に低減した形で、生成AIの業務利用が可能です。

ChatGPTの活用方法

ChatGPTをはじめとする生成AIを利用することで、さまざまな業務の効率化・自動化を図ることが可能です。

ここでは、具体的にどのようなシーンで活用可能なのかを紹介します。

| 業務内容 | 活用方法 |

|---|---|

| ドキュメント作成・編集・校正 | ・レポート、提案書、メール、会議議事録などの文書の自動生成 ・文法や表現のチェックや改善提案 |

| データ分析 | ・提供されたデータを解釈し、要約やインサイトを生成 ・定期的な業績報告書や市場調査レポートの作成自動化 |

| 顧客対応 | ・よくある質問への回答や簡単なトラブルシューティングの自動化 ・24時間対応のカスタマーサポートチャットボットとして利用 |

| タスク管理・スケジュール調整 | ・会議のスケジューリング、リマインダー設定、タスクの優先順位付けの自動化支援 ・定型業務やルーチンタスクを自動化 |

| コンテンツ生成 | ・ブログ記事、ソーシャルメディア投稿の作成 ・広告コピーやプロモーション用のコンテンツの作成 |

例えばChatGPTに特定のキーワードや指示(プロンプト)を与えることで、提案書やメール文書の作成を効率化することができます。

また、文章だけでなくプログラミングコードの作成にも対応しているため、プログラミングに知識があまりないユーザーでも、コードの雛形や特定の処理を行う関数の定義作成を行うことが可能となります。

これにより、開発業務の効率化や学習支援ツールとしても活用できます。

生成AIサービスを法人利用して業務効率化を図った事例

ここでは、生成AIサービスを活用して業務効率化を図った事例を紹介します。

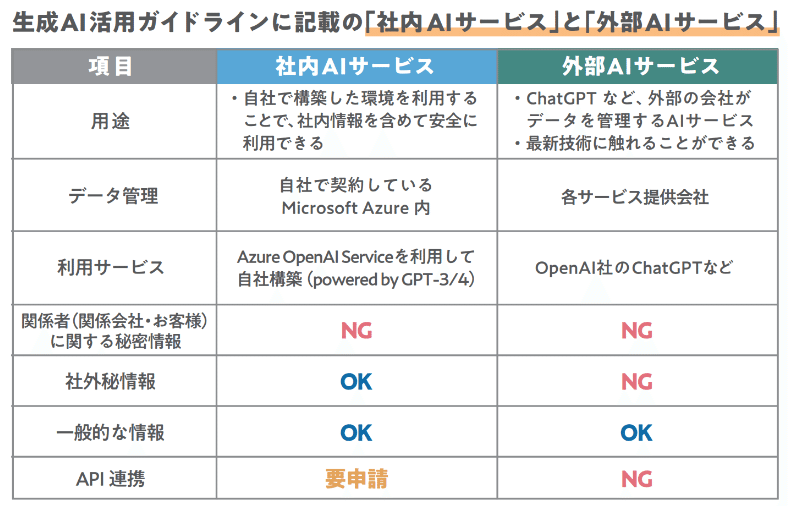

エムオーテックス株式会社(以下、MOTEX)では、下記の図の通り「社内AIサービス」と「外部AIサービス」の2種類を定義し、それぞれで詳細な利用ガイドを定めて社内に展開しています。

このうち「社内AIサービス」とは、前述した Microsoft 社の Azure OpenAI Service を活用し、MOTEXが社内構築した、自社専用の生成AIサービスを指します。

自社構築のため、社外秘情報を入力しても外部に漏洩するリスクがない点が特徴です。

また「社外秘情報を入力しない」条件付きで、ChatGPTなど外部AIサービスの利用も許可されています。

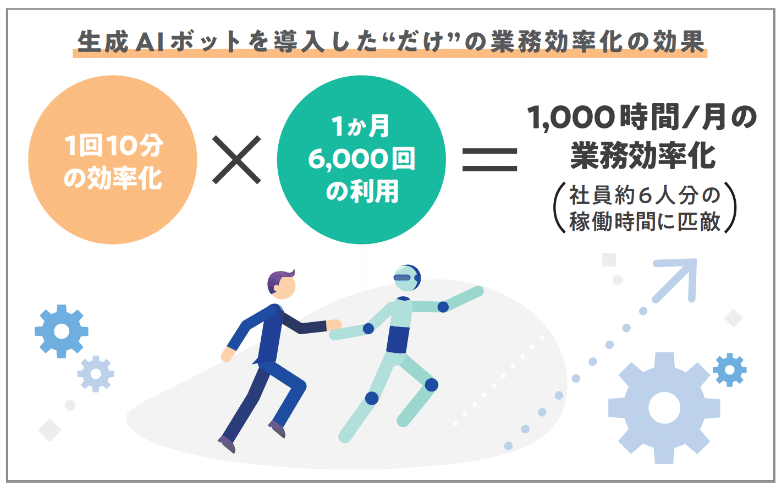

その結果MOTEXでは、社内AIサービス「Smart ばんにゃ」を活用し、組織全体で月1,000時間の業務効率化を図ることに成功しています。

社内AIサービスのより詳しい活用レポートについては、下記をご覧ください。

このようにChatGPTをはじめとする生成AIの業務利用は、企業にとって業務効率化・精度の向上など多くのメリットがあります。

MOTEXでは、企業が生成AIを安全に導入することを意図し、自社のAIに関するポリシー策定時に参考になる「AI利用ガイドライン」資料を公開しています。ぜひご活用ください。

“ChatGPT”の社内利用ルール、どう決める?

【AIサービス利用ガイドライン】を公開!

MOTEXが社内向けに作成したAIサービス利用ガイドラインをダウンロードできます。ChatGPT をはじめ、各種 AI サービスの業務利用ルール策定の参考に活用いただけます。

ChatGPTを安全に法人利用するためのセキュリティ対策

最後に、企業・組織がChatGPTを安全に業務利用するために押さえておきたいセキュリティ対策を3つ紹介します。

- 利用に関するポリシーを策定し、周知する

- 誤った情報や著作権侵害に該当する内容がないか確認する

- 機密情報を入力しない

これらの対策は、ChatGPTに限らず、生成AIを業務利用する上で共通して重要となる基本的なセキュリティ対策です。

詳しく確認していきましょう。

利用に関するポリシーを策定し、周知する

企業・組織でChatGPTを利用する際には、利用ポリシーを明確に策定し、関係者に周知することが重要です。

特に、以下の点については、事前に明文化しておきましょう。

- どのような内容・用途で利用可能か

- どのようなデータ・情報は入力可能か

利用範囲や機密情報の取り扱いなどについて事前に明確なルールを定めておくことで、情報漏洩や不適切な利用のリスクを抑え、安全な業務利用が可能になります。

また、ChatGPTを活用する際は、あらかじめ公式サイトが公開しているガイドラインを参考にし、違反行為やセキュリティリスクの高い行為を避けることが大切です。

OpenAIのガイドラインは、以下のURLから確認できます。

https://openai.com/policies/terms-of-use

https://openai.com/policies/usage-policies

なお、「ポリシーを作成したいが、どこから手を付けるべきか分からない」という場合は、上記ガイドラインなどを参考に、自社向けにアレンジすると良いでしょう。

また、MOTEXの提供している「AIガイドライン」も、自社・自組織のガイドライン作成の目安としてご利用いただけます。

誤った情報や著作権侵害に該当する内容がないか確認する

ChatGPTは、過去に学習したデータや、ユーザーとの会話で蓄積した学習データベースをもとに回答を生成する仕組みであるため、必ずしも常に正確・最新の情報を回答するとは限りません。

そのため、不正確な情報や古いデータ、文脈に合わない推測的な回答が含まれる可能性もあります。

業務利用する際には、内容に誤りがないか、最新の情報になっているかを必ず人が確認することが重要です。

また、ChatGPTによって生成されたテキストやファイルを使用する際は、著作権をはじめとする権利問題にも十分に注意する必要があります。

具体的には、以下の項目を確認することが重要です。

- ChatGPTが参照したと考えられる元データの権利者の確認

- 生成された文章が既存コンテンツと過度に類似していないかの確認

なお、社外向けに作成する資料や公開物については、必ず第三者のチェックを行うことが重要です。

著作権をはじめとする権利問題についても、ポリシーとして定めておくことが推奨されます。

機密情報を入力しない

法人向けプランを利用している場合でも、「入力内容が絶対に漏洩しない」と断言することはできません。

近年では、生成AIやその利用環境を狙ったサイバー攻撃や不正アクセスの事例も報告されています。

そのため、万が一の事態に備えて、「機密性の高い情報は、そもそも生成AIに入力しない」という原則を、運用ルールとして明確に定めておくことが推奨されます。

ChatGPTの安全な法人利用に「LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版」

ChatGPTをはじめとする生成AI利用に関するガイドラインを作成・周知しても、従業員が内容を理解し、守らなくては意味がありません。

そのため、管理者である企業側は、ガイドラインに則った利用がなされているかを確認・把握する必要があります。

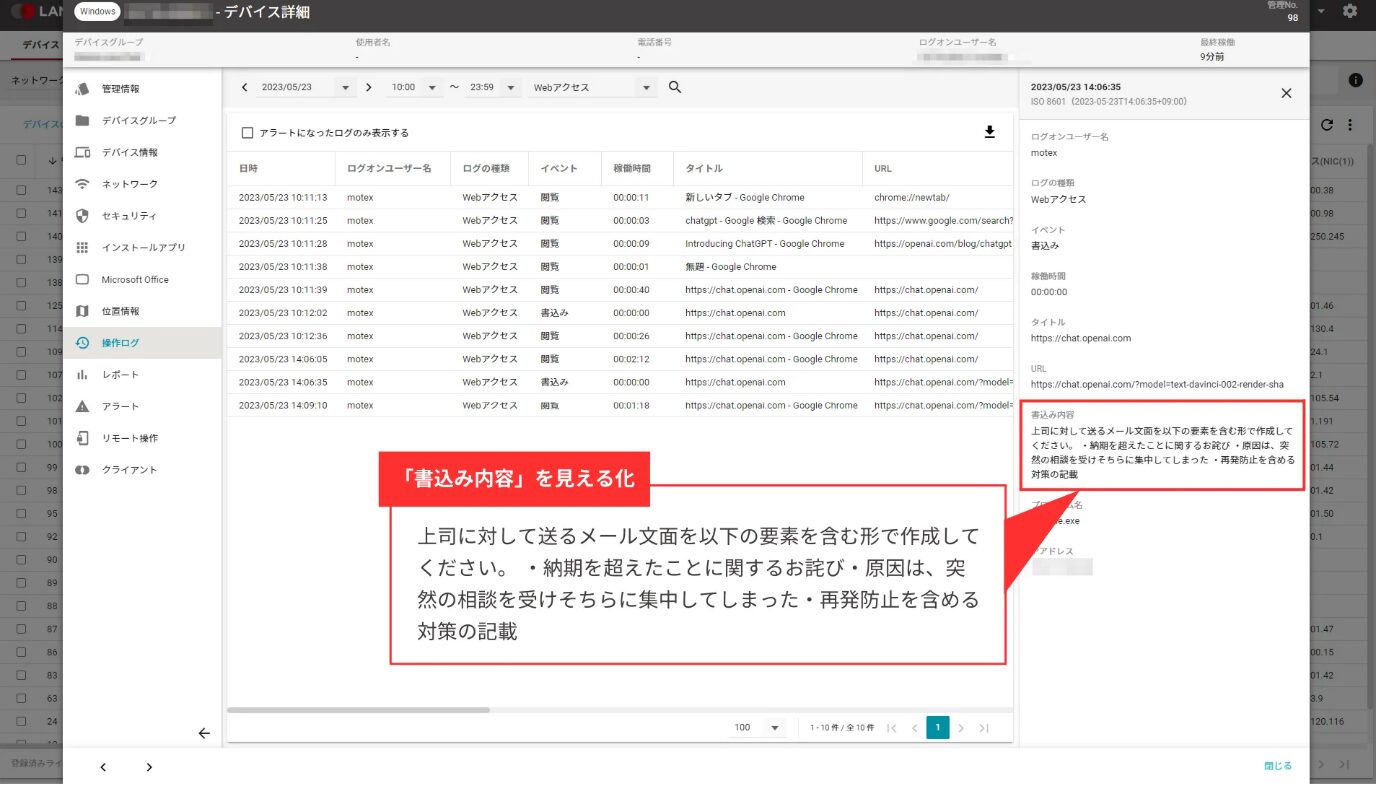

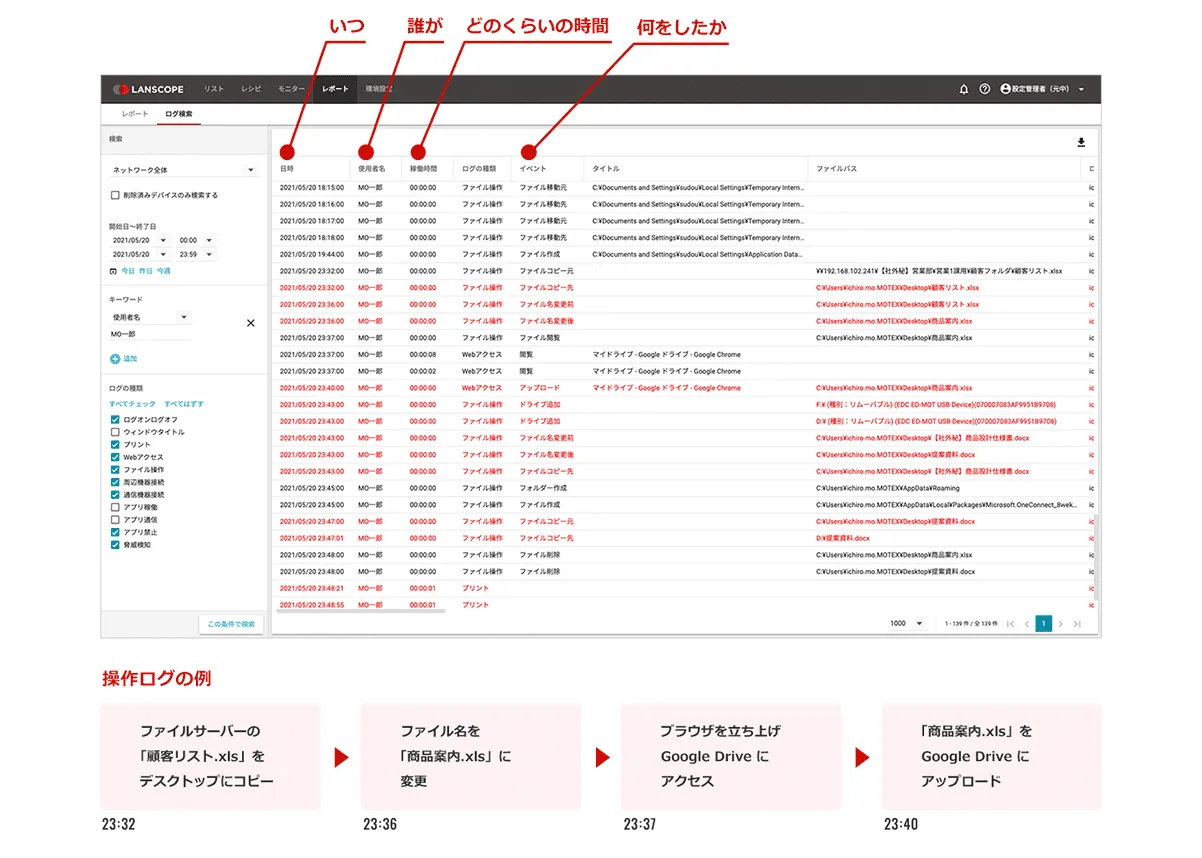

MOTEXが提供するIT資産管理・MDM「LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版」では、従業員によるChatGPTへの書き込み内容(質問内容)を、操作ログとして取得できます※。

ログを取得することで、万が一ガイドラインに違反した使い方がされている場合は改めてルール遵守を呼びかけるなど、アクションを起こすきっかけにもなるでしょう。

▼管理画面からChatGPTの入力内容を確認

また、仮に機密情報など不適切な情報入力があった場合も、管理者にアラートで通知されるため、迅速に対応することが可能です。

「LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版」では、「誰が」「いつ」「どのデバイスで」「どんな操作をしたか」といった、従業員によるデバイスの利用状況を記録・可視化できるため、内部不正・人的ミスによる情報漏洩事故の対策に効果的です。

生成AIサービスを含む、社内の情報漏洩対策を効率的に強化したいお客様におすすめです。

※「エンドポイントマネージャー オンプレミス版・クラウド版」はGoogle Chrome、Microsoft Edge、Firefox上で「https://chat.openai.com/」「https://chatgpt.com」にアクセスし、書き込んだ内容を取得できます。

尚、オンプレミス版・クラウド版ともに、Windows PCのみ対応しています。

MOTEXが提供する「AIガイドライン」

MOTEXでは、 Webセキュリティ専門家でEGセキュアソリューションズ取締役CTOの徳丸 浩氏が監修したAIサービス業務利用時の注意点・確認事項をまとめた「AIサービス利用ガイドライン」を提供しています。

ChatGPTをはじめとする生成AIを、企業・組織で安全に業務利用するためには、従業員に対して、生成AIの利用方法やセキュリティリスクを適切に理解させる必要があります。

また生成AIは、「プロンプトインジェクション」をはじめ、従来のサイバー攻撃とは異なるセキュリティリスクも潜んでいるため、生成AIに特化したセキュリティ対策を実施することが重要です。

「AIガイドライン」では、AIサービスを業務で利用する際の注意点・確認事項を、生成AIならではの注意点や事例も交え、専門的な視点で分かりやすくまとめています。

AIサービスの業務利用を検討されている方、社内の指針・ルールの策定や従業員への注意喚起にお悩みのセキュリティ担当の方は、ぜひご活用ください。

“ChatGPT”の社内利用ルール、どう決める?

【AIサービス利用ガイドライン】を公開!

MOTEXが社内向けに作成したAIサービス利用ガイドラインをダウンロードできます。ChatGPT をはじめ、各種 AI サービスの業務利用ルール策定の参考に活用いただけます。

まとめ

本記事では「ChatGPTの法人利用」をテーマに、プラン内容や法人利用する方法、安全に利用するための対策などを解説しました。

本記事のまとめ

- ChatGPTを業務で利用する場合は、情報漏洩・不正利用のリスクを低減させるためにも、法人プランを選択し、利用ポリシーを明確にすることが重要である

- 現時点でChatGPTには、「ChatGPT Enterprise」と「ChatGPT Business」の2つの法人向けプランが用意されている

- ChatGPTを法人利用する方法としては、ChatGPT APIやAzure OpenAI Serviceを利用する方法も挙げられる

- ChatGPTのセキュリティ対策としては、利用ポリシーの策定と周知、誤情報や著作権侵害の確認、機密データを入力しない運用の徹底などが挙げられる

ChatGPTをはじめとする生成AIの業務利用は、企業が持続的に経営を成長いていく上で、今後欠かせない要素となっていくでしょう。

セキュリティリスクや活用方法への理解を深め、企業全体で適切なルールと運用体制を整えた上で、活用することが重要です。

また、MOTEXでは、企業が生成AIを安全に導入するため、AIのポリシー・運用ルール策定時に役立つ、「AI利用ガイドライン」資料を無料公開しています。ぜひご活用ください。

“ChatGPT”の社内利用ルール、どう決める?

【AIサービス利用ガイドライン】を公開!

MOTEXが社内向けに作成したAIサービス利用ガイドラインをダウンロードできます。ChatGPT をはじめ、各種 AI サービスの業務利用ルール策定の参考に活用いただけます。

おすすめ記事