Written by WizLANSCOPE編集部

情シス1,000人に聞いた!

「クラウドサービスのセキュリティ対策」実態調査

情シス1,000人に「自社のクラウドサービスのセキュリティ対策」

についてお聞きしました。

クラウドを運用中・導入予定の情シス様は、必見のデータです!

目 次

パブリッククラウドとは、インターネット上で誰でも利用できる形で提供されるクラウドサービスのことで、代表例として、Amazon Web Services(AWS)や Microsoft Azure、Google Cloudなどが挙げられます。

パブリッククラウドは、自社でサーバーやシステムを保有する必要がないため、初期費用が抑えられる・システム構築の知識や工数が不要といったメリットがあります。

一方で、インターネット上でデータを管理することになるため、情報漏洩リスクへの対策が欠かせません。

本記事では、パブリッククラウドの概要、メリットやプライベートクラウドとの違いなどについて解説します。

▼本記事でわかること

- パブリッククラウドの概要

- パブリッククラウドとほかのクラウドとの違い

- パブリッククラウドのメリット・デメリット

- パブリッククラウド導入時のポイント

「パブリッククラウドにはどのような特徴があるのか」「導入時に押さえるべきポイントを知りたい」といった方はぜひご一読ください。

パブリッククラウドとは

パブリッククラウドとは、インターネット上で誰でも利用できる形で提供されるクラウドサービスのことです。

代表的なものとして、Amazon Web Services(AWS)や Microsoft Azure、Google Cloud などが挙げられます。

パブリッククラウドの最大の特徴は、サーバーやソフトウェアといったリソースを複数のユーザーで共有しながら、離れた場所にいても利用できる点にあります。

利用者は、自社でサーバーやシステムを保有・管理する必要がないため、初期費用を大幅に抑えることができます。

また従量課金制で、使用したリソースに対してのみ料金が発生するサービス形態のため、運用コストを柔軟に管理しやすく、企業の成長や業務変動にも対応しやすいというメリットがあります。

こうした特徴から、パブリッククラウドはスタートアップ企業から大規模なエンタープライズまで、さまざまな規模のビジネスで広く利用されています。

パブリッククラウドの市場規模

IT専門調査会社のIDC Japan株式会社によると、国内のパブリッククラウドサービス市場は2023年に前年比27.5%増の3兆2,609億円(売上額ベース)に達しました。

2023年から2028年の年間平均成長率は17.2%で推移する予測であり、このまま成長が続けば2028年の市場規模は2023年の2.2倍にあたる、 7兆2,227億円に達すると見込まれています。

こうした高い成長率の背景には、企業がクラウドを活用して柔軟かつ拡張性の高いIT基盤を構築し、コスト削減やスケーラビリティ向上を図っていることが挙げられます。

さらに、AIやデータ分析といった高度なサービスへのニーズも、パブリッククラウド市場の拡大を後押ししているといえます。

出典:IDC│国内パブリッククラウドサービス市場予測を発表(2024年9月12日)

パブリッククラウドとプライベートクラウド、ハイブリッドクラウドの違い

クラウドサービスの導入形態には、「パブリッククラウド」のほかに「プライベートクラウド」「ハイブリッドクラウド」があります。

「パブリッククラウド」が、複数の企業・組織が共通のインフラを利用するオープンな環境であるのに対し、「プライベートクラウド」は、単一の企業・組織が専用に利用するクローズドな環境です。

そして、この2つの特徴を組み合わせて運用するのが「ハイブリッドクラウド」です。

コストやカスタマイズ性、セキュリティといった観点からそれぞれ比較すると、以下のような違いがあります。

| パブリッククラウド | プライベートクラウド | ハイブリッドクラウド | |

|---|---|---|---|

| 導入コスト | 低 | 高 | 中 |

| 運用コスト | 低 | 高 | 中 |

| カスタマイズ性 | 低 | 高 | 中 |

| セキュリティ | 低〜中 | 高 | 中 |

「コストを抑えたい」「導入時の手間を減らしたい」という観点では、自社でサーバーやシステムを保有する必要がない「パブリッククラウド」が最適です。

一方で、セキュリティを重視したい場合は、自社専用の環境として構築される「プライベートクラウド」が適しています。

ただし、「パブリッククラウドはセキュリティ面でやや不安が残る」「プライベートクラウドは導入ハードルが高い」など、それぞれの導入形態に課題も存在します。

このような場合は、特定のデータをプライベートクラウドで保護し、そのほかの業務はパブリッククラウドで運用するといった柔軟な使い分け(ハイブリッドクラウド)を選択するのもひとつの手です。

情シス1,000人に聞いた!

「クラウドサービスのセキュリティ対策」実態調査

情シス1,000人に「自社のクラウドサービスのセキュリティ対策」

についてお聞きしました。

クラウドを運用中・導入予定の情シス様は、必見のデータです!

パブリッククラウドとオンプレミスの違い

オンプレミスとは、サーバーやネットワーク機器などのインフラを自社内で保有し、管理・運用する形態です。

オンプレミスとパブリッククラウドの違いは以下の通りです。

| パブリッククラウド | オンプレミス | |

|---|---|---|

| 導入コスト | 低 | 高 |

| 運用コスト | 低 | 高 |

| カスタマイズ性 | 低 | 高 |

| セキュリティ | 低 | 高 |

オンプレミスは、サーバーやネットワーク機器などを自社で準備する必要があるため、導入コストが高く、導入までの時間も長くなる傾向にあります。

一方で、自社の要件に合わせて自由にシステムを設計・構築でき、さらに外部ネットワークから直接接続される危険性が低いことから、セキュリティはパブリッククラウドよりも高い水準を確保できます。

比較すると、オンプレミスとプライベートクラウドは特徴が似ているように見えますが、プライベートクラウド(オンプレミス型)は仮想サーバーを設置するのに対し、オンプレミスは物理サーバーを設置する点で異なります。

パブリッククラウドのメリット

パブリッククラウドを導入するメリットとしては、以下が挙げられます。

- 導入時の負担が少ない

- コストパフォーマンスが高い

- 運用コストを抑えられる

それぞれ確認していきましょう。

導入時の負担が少ない

パブリッククラウドは、インターネット環境があれば、必要なサービスをすぐに利用できるため、サーバーやネットワーク機器を自社で用意する必要がありません。

そのため、高額な初期投資を抑えられ、申し込みから短期間でシステムを立ち上げられるメリットがあります。

また、クラウド事業者が用意したインフラを活用できるため、IT環境の設計や構築、運用にかかる手間も大幅に削減できます。

コストパフォーマンスが高い

パブリッククラウドは、利用した分だけ料金を支払う従量課金制を採用していることが一般的です。

そのため、事業の規模や需要に応じてコストを柔軟に調整でき、無駄な支出を抑えられるというメリットがあります。

また、事業の拡大やアクセスの急増という状況に対しても、必要に応じてリソースを柔軟に追加できるため、コストを抑えながら高いパフォーマンスを維持することが可能です。

運用コストを抑えられる

パブリッククラウドでは、インフラの運用・管理をクラウド事業者が一括して担うのが一般的です。

そのため、ユーザーはシステムの保守やメンテナンスに労力をかける必要がなく、運用負担の軽減とコスト削減が可能です。

さらに、クラウド事業者が定期的に最新のハードウェアやソフトウェアを導入するため、ユーザー側で設備の更新やバージョン管理を行う必要がありません。

これにより、IT運用の負担を軽減し、企業は本来のビジネスに集中することができます。

パブリッククラウドのデメリット

パブリッククラウドは、運用や導入のコストを抑えられるなどのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。

- カスタマイズ性が低い

- システム障害時に自社で対応できない

導入を検討する際は、これらのデメリットを考慮することが重要です。詳しく確認していきましょう。

カスタマイズ性が低い

パブリッククラウドは、標準化されたサービスとして提供されているため、カスタマイズ性が低く、企業固有のニーズに合わせた設定や機能追加が難しいケースもあります。

その結果、独自の業務プロセスや要件に十分に対応できず、特定の業界や用途では期待した効果を得にくい可能性があります。

また、業務が特定のソフトウェアやアプリケーションに依存している場合は、互換性の問題が生じる可能性もあります。

導入前に、必ずシステム構成やアプリケーション要件を検討するようにしましょう。

システム障害時に自社で対応できない

パブリッククラウドでは、インフラやサービスの管理はクラウド事業者が担当します。

つまり、システム障害などが発生した場合に、自社で対応することができません。

復旧対応もクラウド事業者に依存するため、場合によっては迅速な解決が難しい可能性もあるため、注意が必要です。

パブリッククラウドを導入する際のポイント

パブリッククラウドの導入を成功させるためには、以下のポイントを考慮することが重要です。

- クラウド環境向けのセキュリティ対策を実施する

- 責任共有モデルを理解・確認する

- セキュリティ規格(ISO/IEC 27017やISMAP)の取得状況を確認する

- 自社の既存システムと連携できるものを選ぶ

- 導入後にかかる費用を確認しておく

事前に行っておくべきこと、確認しておくべきことが明確になっていると、スムーズな導入を実現できます。

クラウド環境向けのセキュリティ対策を実施する

パブリッククラウドでは、データが共有インフラ上に保管されるため、情報漏洩リスクが伴います。

そのため、導入前にはクラウドプロバイダーのセキュリティ機能やポリシーを確認し、自社のセキュリティ要件を満たしているか評価することが重要です。

また、データ暗号化、アクセス制御、監査ログの管理など、追加のセキュリティ対策を講じることも検討しましょう。

機密情報を扱う場合は、より厳重なセキュリティ対策が求められます。

特に、クラウド環境への不正アクセスによるセキュリティ被害が近年増加していることから、多要素認証の有効化やアカウント権限の適切な管理など、アクセス管理対策を講じることが重要です。

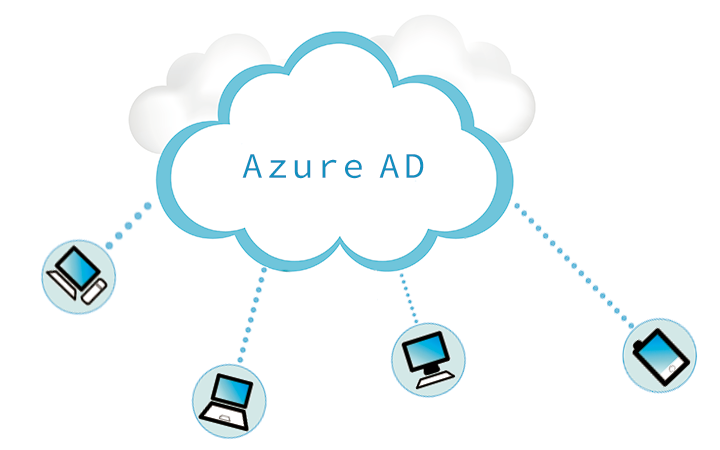

責任共有モデルを理解・確認する

パブリッククラウドサービスを利用する際は、責任共有モデル(Shared Responsibility Model)を事前に理解・確認することが重要です。

責任共有モデルとは、クラウドサービスにおいて、サービスプロバイダー側(例:AWS、Azure、Google Cloud)と利用者が、セキュリティや運用に関する責任を分担するためのフレームワークを指します。

このモデルは、サービス提供者と利用者が、それぞれ自分たちの役割を明確にし、リスクの最小化を図ることを目的として設計されています。

なお、責任共有モデルの詳細はサービスプロバイダーごとに異なるため、運用前に必ず確認しましょう。

セキュリティ規格の取得状況を確認する

クラウドサービスを選定する際は、ISO/IEC 27017やISMAPなど、国際的なセキュリティ認証を取得しているかどうかも重要な判断基準となります。

これらの規格は、クラウドサービスのセキュリティ管理・データ保護・リスク管理が適切に行われていることを示す国際基準です。

特に企業・組織においては、コンプライアンス遵守や第三者による評価の有無が「信頼できるサービス」を見極める上で重要となるため、サービス選定時は、認証の取得状況を確認することが有効です。

自社の既存システムと連携できるものを選ぶ

導入するクラウドサービスが、自社の既存システムやアプリケーションと円滑に連携できるかどうかも重要な選定ポイントです。

APIやSDKの互換性、データの移行方法、システム統合の容易さを確認しましょう。

自社の業務フローやデータ管理に合わせて最適なクラウド環境を選ぶことで、運用の効率化を図ることができます。

導入後にかかる費用を確認しておく

前述の通りパブリッククラウドは、一般的に従量課金制が採用されていますが、利用状況によっては予想外の費用が発生する可能性があります。

そのため、基本的なサービス料金に加えて、追加機能の利用料金やサポート費用なども考慮し、総合的なコスト管理を行うことが重要です。

想定外の費用になることを避けるためにも、導入前に想定される使用量や必要なリソースを明確にし、事前に具体的なコストを試算しておくようにしましょう。

情シス1,000人に聞いた!

「クラウドサービスのセキュリティ対策」実態調査

情シス1,000人に「自社のクラウドサービスのセキュリティ対策」

についてお聞きしました。

クラウドを運用中・導入予定の情シス様は、必見のデータです!

代表的なパブリッククラウドサービス

本記事では、代表的なパブリッククラウドサービスを5つ紹介します。

パブリッククラウドの導入を検討している企業・組織の方は、それぞれのサービスの特徴を比較し、自社に最適なクラウド環境を選定する際の参考にしてください。

| クラウドサービス名 | 提供元 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| Amazon Web Services(AWS) | Amazon | ・EC事業で培ったインフラを基盤としており、膨大な量のデータの蓄積・処理が可能 ・柔軟なハードウェアの基盤設計が可能 ・複数のサービスと組み合わせて、ビッグデータの分析・運用が可能 ・ISO/IEC 27017などの国際的セキュリティ認証を取得している |

| Microsoft Azure | Microsoft | ・Excel・Word・PowerPointなどのMicrosoft 365 サービスとの連携がしやすい ・世界水準のコンプライアンス認証を多数取得 ・クラウドプラットフォームで使用できるサービスが豊富 ・3,500人以上のセキュリティ専門家が常時監視・保護 |

| Google Cloud(GCP) | ・Google検索やYouTubeなどと同等のインフラ環境で提供されるため、通信の安定性が高い ・GmailやスプレッドシートといったGoogle製品との連携に最適 ・ビッグデータの分析や処理に強い |

|

| Alibaba Cloud | Alibaba Group | ・巨大ECサイトのインフラを基盤にサービスを提供しているため、高速で安定したネットワーク環境の提供が可能 ・日本語のサポートが充実している |

| IBM Cloud | IBM | ・8,000人以上の専門家がセキュリティ管理を行っている ・IBMが開発したAIシステム「IBM Watson」の利用が可能 ・パブリッククラウドだけでなく、プライベートクラウドやハイブリッドクラウドなど、さまざまな導入形態に対応している |

パブリッククラウドのセキュリティ対策なら「LANSCOPE プロフェッショナルサービス」

クラウド環境ではアクセス権限の誤設定やデータの公開ミスなどにより、組織の重要情報が漏洩するリスクがあります。

また、オンライン上でデータを管理するという性質上、攻撃者に狙われやすいという側面も持っています。

そのため、パブリッククラウドを導入する際は、情報漏洩リスクに備えたセキュリティ対策やポリシーの策定が欠かせません。

ここでは、このようなクラウドサービスのセキュリティ対策に有効な LANSCOPE プロフェッショナルサービスの「クラウドセキュリティ診断」を紹介します。

LANSCOPE プロフェッショナルサービスの「クラウドセキュリティ診断」は、クラウドサービスの管理設定上の不備に対して攻撃を受けるリスクが存在しないか、確認する診断サービスです。

経験豊富なエンジニアが、クラウドサービスの設定不備を洗い出し、改善策の提案を行います。

さらに、会社全体のポリシーを基準に是正を行う際など、クラウド環境の現状把握にも活用できます。

▼診断対象のクラウドサービス

| SaaS セキュリティ診断 | IaaS セキュリティ診断 |

|---|---|

| ・Microsoft 365 診断 ・Google Workspace 診断 ・Zoom 診断 ・Box 診断 ・Salesforce診断 ・Slack診断 |

・Amazon Web Services(AWS)診断 ・Microsoft Azure 診断 ・Google Cloud Platform(GCP)診断 |

またクラウドセキュリティ事故の事例、CISベンチマーク、クラウドベンダーから提供されているベストプラクティスなどを参考に、最新情報をいち早く捉え、診断サービスに反映させているため、変化の激しいクラウドセキュリティの最先端を反映した診断サービスの提供が可能です。

業務でクラウドサービスを利用する機会が多い企業・組織の方は、ぜひ実施をご検討ください。

まとめ

本記事では「パブリッククラウド」をテーマに、メリット・デメリットや導入を成功させるためのポイントなどについて解説しました。

本記事のまとめ

- パブリッククラウドとは、インターネット上で誰でも利用できる形で提供されるクラウドサービス

- パブリッククラウドの導入メリットとして、「導入時の負担が少ない」「コストパフォーマンスが高い」「運用コストがあまりかからない」などが挙げられる

- パブリッククラウドは、導入・運用コストが下げられるなどのメリットがある一方で、「カスタマイズ性が低い」「システム障害時に自社で対応できない」といった注意点もある

- パブリッククラウドを導入する際は、情報漏洩リスクに備えて多要素認証やアクセス制御などの適切な対策に講じる必要がある

パブリッククラウドは、インターネット上で提供されるクラウドサービスのため、自社でサーバーを保有する必要がなく、迅速にサービスの利用を開始することが可能です。

ただし、プライベートクラウドと比較すると、「情報漏洩などセキュリティリスクを招く可能性が高い」「カスタマイズ性が低い」といった課題もあります。

導入時はこれらの点に配慮した上、自社にあったサービスを慎重に選定することが重要です。

また、クラウドサービスを安全に利用するためには、アクセス権限や公開設定を正しく設定する必要がありますが、専門知識を持つ従業員がいなかったり、リソースが足りなかったりして、設定を後回しにするケースも少なくありません。

このような課題を解消する方法として、本記事では、LANSCOPE プロフェッショナルサービスの「クラウドセキュリティ診断」を紹介しました。

「クラウドセキュリティ診断」では、ご利用中のクラウドサービスの設定不備を洗い出し、改善策の提案を行います。

クラウドサービスをより安全かつ効果的に活用したい企業・組織の方は、ぜひ実施をご検討ください。

情シス1,000人に聞いた!

「クラウドサービスのセキュリティ対策」実態調査

情シス1,000人に「自社のクラウドサービスのセキュリティ対策」

についてお聞きしました。

クラウドを運用中・導入予定の情シス様は、必見のデータです!

おすすめ記事