Written by WizLANSCOPE編集部

目 次

エンドポイントセキュリティとは、ネットワークに接続される末端機器(=エンドポイント)を、悪質なサイバー攻撃から守ることを目的とした、セキュリティ対策やソリューションを指します。

エンドポイントが適切に保護されていないと、社内ネットワークへ侵入されてしまう恐れがあるため、企業・組織はエンドポイントのセキュリティ強化が求められています。

本記事では、エンドポイントセキュリティの重要性やツールの選び方などについて解説します。

▼本記事でわかること

- エンドポイントセキュリティの重要性

- エンドポイントセキュリティの種類

- エンドポイントセキュリティ対策のポイント

- エンドポイントセキュリティツールの選び方

また、本記事ではエンドポイントをさまざまな脅威から守るAIアンチウイルス「LANSCOPE サイバープロテクション」についても紹介します。

「エンドポイントを保護したい」「エンドポイントセキュリティツールの導入を検討している」という方はぜひご一読ください。

エンドポイントセキュリティとは

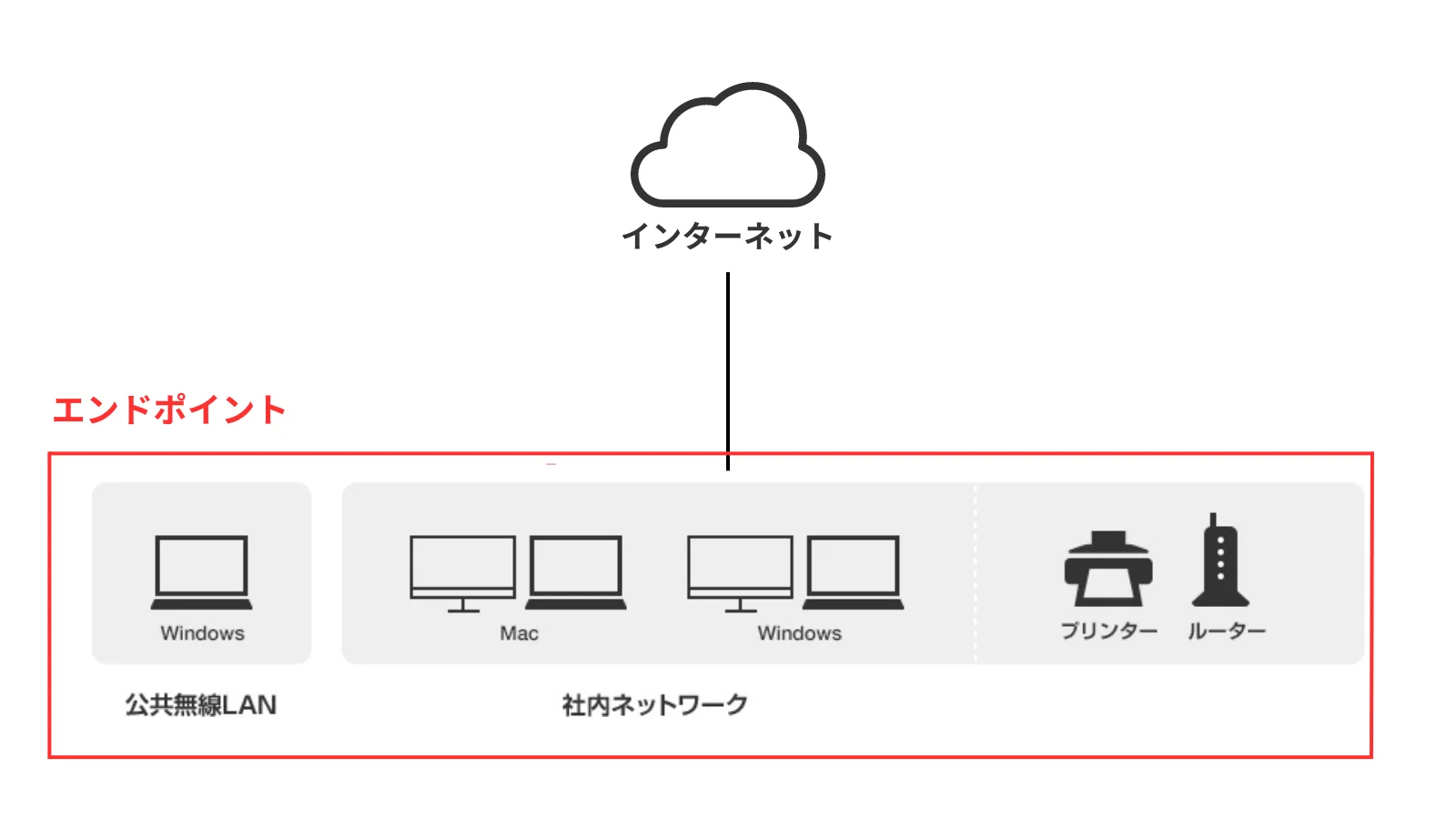

エンドポイントセキュリティとは、ネットワークに接続される末端機器(=エンドポイント)を、不正アクセスやマルウェア感染といったサイバー攻撃から保護するためのセキュリティ対策です。

そもそも「エンドポイント」とは、ネットワークに接続されている任意のデバイスを指します。

エンドポイントの具体例としては、以下が挙げられます。

- PC(デスクトップ、ノートパソコン)

- スマートフォン/ タブレット

- サーバー

- ルーター

- IoTデバイス(セキュリティカメラ、スマート家電など)

- コピー機

エンドポイントセキュリティが登場するより前は、ゲートウェイを脅威から守る「ゲートウェイセキュリティ」が主流でした。

ゲートウェイセキュリティとは、社外ネットワークと社内ネットワークの間で通信を監視し、不審な通信があれば、ゲートウェイの時点で検知し、通知・遮断・駆除などの対処をおこなうものです。

オフィスに出社して業務をおこなう働き方であれば、社内ネットワーク内にあるエンドポイントのみを保護すればよいので、ゲートウェイセキュリティでも問題ありませんでした。

しかしテレワークの普及によって、社外でエンドポイントを使用する機会が増えたことから、各エンドポイントにて対策を講じるエンドポイントセキュリティが主流になっています。

エンドポイントセキュリティの重要性

近年、エンドポイントセキュリティが重要視されている理由としては、以下が挙げられます。

- 社外ネットワークでのエンドポイント利用の増加

- サイバー攻撃の高度化・増加

エンドポイントセキュリティの重要性が増している背景を確認していきましょう。

社外ネットワークでのエンドポイント利用の増加

働き方改革や新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、テレワークやリモートワークを採用する企業が増加し、PCやスマートフォンといったエンドポイントデバイスがオフィス外で利用される機会が増加しました。

その結果、従来の管理体制では、エンドポイントデバイスの状況を十分に把握・監視することが難しくなっています。

さらに、社外でエンドポイントを利用する機会が増えたことで、社内・社外の境界があいまいになり、従来のゲートウェイセキュリティでは十分に対応できない状況となっています。

このような背景から、近年では「ゼロトラストセキュリティ」という考えが推進されています。

ゼロトラストセキュリティとは、「信頼できる安全なネットワークは存在しない」という前提をもったセキュリティ概念です。

ゼロトラストセキュリティを前提とすると、ネットワーク接続時にどのデバイスであっても常にチェックをおこなうため、各デバイス単位でのセキュリティ対策が必要不可欠となります。

サイバー攻撃の増加・高度化

エンドポイントセキュリティの重要性が高まっている2つ目の理由として、サイバー攻撃の増加・高度化が挙げられます。。

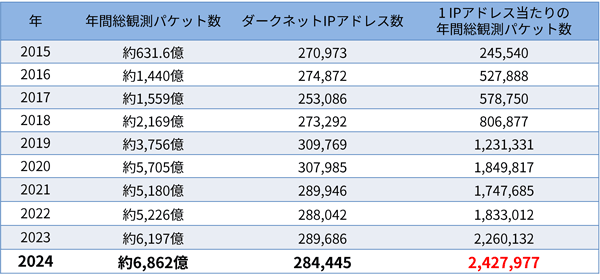

国立研究開発法人情報通信研究機構の「NICTER観測レポート2024」によると、2024年に観測されたサイバー攻撃関連の通信数は6,862億パケットにのぼっており、年間で1 IPアドレス当たり約242万パケットが届いたことになります。

▼NICTERダークネット観測統計(過去10年間)

出典:国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)|NICTER観測レポート2024(2025年2月13日)

また、エンドポイントへ侵入し、データ破壊や改ざん、機密情報の搾取といった不正を働く「マルウェア」も、年々増加の傾向が見られ、1日で新たに作られるマルウェアの数は「1日100万個にのぼる」とも言われています。

さらに、マルウェアの構造には複雑化が見られており、次から次へ新種・亜種のマルウェアが誕生しています。

そのため、発見されたパターンをもとに、マッチング型式で脅威を検知する「パターンマッチング方式」では太刀打ちできなくなっています。

このような背景から、エンドポイントセキュリティでは、従来の方法に加え「パターンマッチングに頼らないセキュリティツール」「エンドポイントへの侵入を前提としたセキュリティツール」といった、新たなセキュリティ製品を取り入れる必要性が高まっています。

エンドポイントセキュリティ製品の種類

エンドポイントセキュリティ製品には、主に以下の4種類が存在します。

- EPP

- NGAV

- EDR

- DLP

それぞれの機能や特徴、対応範囲について、詳しく説明します。

EPP

EPPは、Endpoint Protection Platformの頭文字を取った言葉で、「エンドポイント保護プラットフォーム」とも呼ばれます。

EPPは、PCやスマートフォンなどのエンドポイントに個別にインストールするセキュリティソフトウェアで、エンドポイントに侵入しようとする脅威を検知・ブロックし、エンドポイントを保護する役割を持ちます。

ただし、EPPの中には、「検知率に優れていないもの」「未知のマルウェアに対応していないもの」もあるため、導入時は製品の選び方に注意する必要があります。

また、EPPの一種である「アンチウイルス」と「エンドポイントセキュリティ」はたびたび比較されますが、アンチウイルスは各種マルウェアの侵入を防ぎ、デバイスやネットワークを保護するためのセキュリティソフトウェアです。

対してエンドポイントセキュリティはマルウェアに限らず、サイバー攻撃から広くエンドポイントを守るための対策や仕組みを指します。

そのためマルウェア対策のほか、OSの脆弱性対策、内部不正のためのログ監視、資産管理なども該当します。

NGAV

NGAVとは、Next Generation Anti-Virusの頭文字を取った言葉で、「次世代型アンチウイルス」とも呼ばれます。

「エンドポイントを外部脅威から保護する」という点で、NGAVも前述したEPPの一種とカテゴライズすることが可能です。

ただしNGAVには、AIによる「機械学習」や「ディープラーニング」といった高度な検知機能が備わっているため、従来のEPPよりも優れたツールが多い傾向があります。

AIのリアルタイムな学習機能によりマルウェアを検知するため、パターンマッチング方式では対応できなかった最新のマルウェアにも対処が可能です。

▼EPP・NGAVの比較

| 製品 | 対応範囲 | 製品の特長 |

|---|---|---|

| EPP | エンドポイントに侵入する前の脅威 | 既知のマルウェアを検知し、侵入を防ぐ。 |

| NGAV | エンドポイントに侵入する前の脅威 | 未知・既知を問わず、あらゆるマルウェアを検知し、侵入を防ぐ。 |

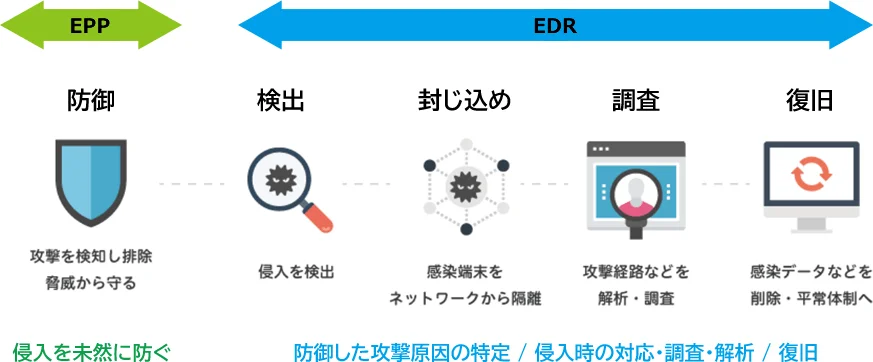

EDR

EDRとは、Endpoint Detection and Responseの頭文字を取った言葉で、日本語では「エンドポイント検出対応」と呼ばれます。

「マルウェアの侵入を防止する」EPPとは異なり、EDRはエンドポイントに侵入した後のマルウェアを検知・対応できる点が強みです。

エンドポイント内の不正なプログラムを速やかに発見し、管理者への通知・脅威の隔離をおこないます。

▼EPPとEDRの対応範囲と役割の違い

前述した通り、近年のサイバー攻撃は高度に巧妙になっており、「攻撃を完全に防ぐことは不可能」と考えられるようになっています。

このような背景から、「マルウェアの侵入を前提としたセキュリティ体制の構築」が注目を集めています。

EDRは、エンドポイントへの侵入をあらかじめ想定し、被害を最小限にとどめることを目的とした、新たな概念のセキュリティソリューションと言えます。

DLP

DLPとは、Data Loss Preventionの頭文字を取った言葉で、日本語では「データの喪失防止」と訳されます。

「情報漏洩の防止」を目的としたセキュリティ対策ツールで、機密情報と判別したデータやファイルを、不正アクセスや持ち出しといった行動から保護します。

万が一、重要データの窃取や書き出しなどのアクションがあった場合、速やかに管理者へアラートを通知し、被害を最小限に食い止めることが可能です。

同じエンドポイントセキュリティソリューションではあるものの、前者3つが「アンチウイルス」のプロダクトであるのに対し、DLPは情報漏洩に特化している点で違いがあります。

エンドポイントセキュリティ製品・比較表

エンドポイントセキュリティを強化する場合、4つの製品のいずれかを導入すのではなく、自社の環境にあわせて複数の製品を組み合わせることで、さらに効果を高めることが重要です。

本記事で紹介した4つの製品の対応範囲と特徴は以下の通りです。

▼4つのエンドポイントセキュリティ製品・比較表

| 製品 | 対応範囲 | 製品の特長 |

|---|---|---|

| EPP | エンドポイントに侵入する前の脅威 | 既知のマルウェアを検知し、侵入を防ぐ。 |

| NGAV | エンドポイントに侵入する前の脅威 | 未知・既知を問わず、あらゆるマルウェアを検知し、侵入を防ぐ。 |

| EDR | エンドポイントに侵入した後の脅威 | エンドポイント侵入後のマルウェアを速やかに検知し、隔離・駆除といった対策が打てる。 |

| DLP | エンドポイントに保管された機密データ本体 | 特定の機密データを常に監視し、不正なアクションを速やかに通知する。 |

例えば、EPPやNGAVといったアンチウイルスは、エンドポイントの侵入後の検知をつかさどる「EDR」と掛け合わせることで、エンドポイントの多層防御を実現できます。

エンドポイントセキュリティ対策のポイント

エンドポイントのセキュリティ対策をおこなう際は、以下のようなポイントを押さえて、対策を講じる必要があります。

- マルウェア検知

- ハードディスク(HDD)暗号化

- エンドポイントのIT資産管理

- 私物デバイスでのアクセス対応

詳しく確認していきましょう。

マルウェア検知

攻撃者は日々新しい型のマルウェアを生み出し、企業や組織、個人のエンドポイントを狙ってきます。

そのため、エンドポイントに侵入しようとするマルウェアを検知し、未然に侵入を防ぐための対策が重要です。

昨今では、従来の「パターンマッチング方式」に頼らず、ふるまい検知やAIによって脅威を判別することで、未知や亜種のマルウェアも検知できる製品が登場しています。

未知のマルウェアへ対処するためにも、パターンマッチングに頼らない、検知率の高いセキュリティツールの導入をおすすめします。

「LANSCOPE サイバープロテクション」では、 AIを使った次世代型アンチウイルス製品を提供しています。

攻撃者が作成したばかりの使われていないマルウェアであっても、ファイルの特徴から判定し、99%の高い検知率※で企業をセキュリティリスクから守ります。

※Aurora Protect:2024年5月Tolly社のテスト結果より

※Deep Instinct:Unit221B社調べ

詳しい製品の内容は後述します。

ハードディスク(HDD)暗号化

エンドポイントのHDD内データを暗号化することで、悪意ある第三者が自社のネットワークに不正アクセスしたとしても、内容の閲覧を防ぐことが可能です。

データが暗号化されていない状態を「平文」と呼びますが、日頃からこの平文でのデータ共有を避け、暗号化を意識して送受信することが大切です。

振る舞い検知

振る舞い検知とは、プログラムの挙動をもとにマルウェアを検知するセキュリティの仕組みです。

パターンファイルの作成が不要なため、ファイル更新のタイムラグなく新種のマルウェアもリアルタイム検知することが可能です。

エンドポイントのIT資産管理

IT資産管理の徹底も、エンドポイントセキュリティにおいて重要な要素です。

IT資産管理を実施することで、自社が保有しているIT資産の状態が把握できるようになり、業務で利用するPCやスマートフォンからの情報漏洩やマルウェア感染などを防ぐことができます。

IT資産管理で把握できる項目の例は、以下の通りです。

- 自社にどのようなエンドポイントが存在しているか

- どの従業員にどのデバイスを振り分けているか

- どのようなIDをあてがっているか

- 最新のパッチ適用やアップデートは完了しているか

また、操作ログを閲覧することで、「不正なデータの持ち出し」「勝手なアクセス権限の変更」「不要なアプリのダウンロード」といった、内部不正につながる行為も早期に防止することができるようになります。

私物デバイスでのアクセス対応

エンドポイントセキュリティを強化する上では、従業員が所有しているパソコンやスマートフォンなど、私物デバイスから社内ネットワークへアクセスした場合の対処も検討しておく必要があります。

たとえば、社内ネットワークに接続できるデバイスをあらかじめ「業務用デバイス」に限定し、私物デバイスを社内ネットワークに接続することを禁止することなどが挙げられます。

またプライベートデバイスで社内ネットワークに接続した場合、アクセスが拒否されるなどの設定を事前におこなっておくと良いでしょう。

エンドポイントセキュリティツールの選び方

エンドポイントセキュリティのツールを選定する際は、次の4つの項目を参考に比較検討することが推奨されます。

- 検知方法と精度

- 現行の環境との相性

- 運用コスト

- サポート体制

詳しく解説します。

検知方法と精度

「AI学習」「パターンマッチング」「ふるまい検知」など、エンドポイントセキュリティは複数の検知方法があり、検知精度や検知率にも違いがあります。

そのため、ツールを選定する際は、以下の基準をもとに複数のツールを比較し、精度の高いものを選定しましょう。

- 最新のマルウェアや攻撃を検知できるか

- 検知率はどのくらいか

- 誤検知が発生しづらいか

現行の環境との相性

エンドポイントセキュリティツールを新たに導入する場合、既存のシステム環境に負荷がかかる恐れがあります。

そのため、現行の環境を踏まえて検討することが重要です。

判断が難しい場合は、ベンダーと相談しながら進めるようにしましょう。

また、すでに導入しているセキュリティツールとの相性も考慮する必要があります。

運用コスト

ツールを選ぶ際は、なるべく運用負荷が少なく、管理者の手間がかからないものがおすすめです。

仮に「パターンマッチング方式」のアンチウイルスであれば、手動で毎日のパターンファイル更新が必要なケースもあります。

また「過検知」なツールを導入すると、分析対象のアラートや監査ログの量が増えることで、運用工数が増える懸念も考えられます。

自動化で管理者の手間が削減できる、過検知が少ない、運用の一部をアウトソーシングできるなど、自社のリソースに負担が少ない製品を選ぶこともポイントです。

サポート体制

万が一、運用時になんらかのトラブルが起こった場合にどのようなどういったサポートが受けられるのかは、あらかじめよく確認しておきましょう。

たとえば、以下の項目は事前に確認しておくことが推奨されます。

- メールだけでなく電話対応が可能か

- 操作説明や活用方法のレクチャーを受けられるか

- 代理運用を依頼できるか

- 対応スタッフの知識レベルは高いか

- インシデント発生時、オプションで調査や復旧まで依頼できるか

また、上位以外にも「価格帯」「日本内での導入実績」「対応環境(PCだけでなくiOSやAndroidも対応可能か等)」なども、エンドポイントセキュリティを選定する際に確認しておきたい項目です。

エンドポイントを脅威から守る「LANSCOPE サイバープロテクション」

エンドポイントセキュリティ製品を導入するなら、業界最高峰のAIアンチウイルス「LANSCOPE サイバープロテクション」がおすすめです。

「LANSCOPE サイバープロテクション」のアンチウイルスは、従来のセキュリティツールでは対策が難しい、データベース登録前の「未知・亜種のマルウェア」も、最新のAI技術で検知・ブロックすることが可能です。

本記事では、「LANSCOPE サイバープロテクション」が提供する強みの異なる2種類のソリューションを紹介します。

▼2種類のアンチウイルスソリューション

- アンチウイルス✕EDR✕監視サービスをセットで利用できる「Aurora Managed Endpoint Defense」

- 各種ファイル・デバイスに対策できる次世代型アンチウイルス「Deep Instinct」

それぞれのソリューションの特徴を解説します。

1. アンチウイルス✕EDR✕監視サービスをセットで利用可能な「Aurora Managed Endpoint Defense」

※旧名称:CylanceMDR

「LANSCOPE サイバープロテクション」では、EDRのマネージドサービス「Aurora Managed Endpoint Defense」を提供しています。

「Aurora Managed Endpoint Defense」は、下記の2種類のセキュリティソリューションの運用を、お客様の代わりにセキュリティのスペシャリストが運用するMDRサービスです。

- 脅威の侵入をブロックする「AIアンチウイルス」

- 侵入後の脅威を検知し対処する「EDR」

「高度なエンドポイントセキュリティ製品」と、その製品の「監視・運用サービス」を、セットで提供します。 セキュリティのスペシャリストによる徹底したアラート管理を実施し、お客様にとって本当に必要なアラートのみを厳選して通知するので、不要なアラートに対応する必要がありません。

また、緊急時もお客様の代わりにサイバー攻撃へ即時で対応するため、業務負荷を減らし、安心して本来の仕事へ集中していただけます。

対応するスタッフは全員、サイバーセキュリティの修士号を取得したプロフェッショナルなので、安心して運用をお任せいただけます。

「Aurora Managed Endpoint Defense」についてより詳しく知りたい方は、下記のページをご確認ください。

2.各種ファイル・デバイスに対策できるNGAV「Deep Instinct(ディープインスティンクト)」

- PC、スマートフォンなどOSを問わず、対策をしたい

- 実行ファイル以外の様々なファイルにも、対応できる 製品が良い

- 手頃な価格で「高性能なアンチウイルス」を導入したい

そういった方には、AIによるディープラーニング機能で、未知のマルウェアを高精度にブロックする、次世代型アンチウイルス「Deep Instinct(ディープインスティンクト)」がおすすめです。

近年の攻撃者は、セキュリティ製品の検知を逃れるため、実行ファイルだけでなくExcelやPDF・zipなど、多様な形式のマルウェアを生み出します。 しかしファイル形式を問わず対処する「Deep Instinct」であれば、これらのマルウェアも高い精度で検知・防御が可能です。

ランサムウェアをはじめ、2020年以降に国内でも猛威を振るった「Emotet(エモテット)」などの攻撃も、 Deep Instinctで検知することが可能です。

また幅広いデバイスでの利用が可能で、Windows、macOS、AndroidなどのOSに対応しています。手ごろな価格帯で導入できるのも魅力です、ぜひ以下の製品ページよりご覧ください。

まとめ

本記事では、「エンドポイントセキュリティ」をテーマに、重要性や種類、対策のポイントなどを解説しました。

本記事のまとめ

- エンドポイントセキュリティとは、ネットワークに接続されたデバイスをサイバー攻撃から保護するセキュリティ対策やソリューション

- テレワークの普及や攻撃手法の高度化により、エンドポイントセキュリティの重要性が増している

- エンドポイントセキュリティであれば、社外利用時のエンドポイントや、エンドポイント侵入後のマルウェアにも対策が可能

- 代表的なエンドポイントセキュリティソリューションとしては、「EPP」「NGAV」「EDR」、「DLP」などが挙げられる

- エンドポイントセキュリティツールを選ぶポイントとしては、「検知方法と制度」「現行の環境との相性」「運用コスト」「サポート体制」などが挙げられる

ぜひ本記事も参考にしながら、自社に適したエンドポイントセキュリティツールの導入・体制を整えていただき、マルウェア感染や不正アクセスといった脅威から、大切なエンドポイントを保護していただければと思います。

弊社で企業の情シス担当1,000名に調査をおこなった「EDRの利用実態調査」に関するレポートも、ぜひご活用ください。

おすすめ記事