Written by Aimee

【10個の脅威ごとの対策リスト付】

気になる脅威を解説!情報セキュリティ10大脅威 2024

情報セキュリティ10大脅威2024を徹底解説!。

管理者・従業員別に、対策ポイントをまとめたチェックシート付き!

目 次

サイバーセキュリティ対策促進助成金とは、サイバーセキュリティ対策を実施するために必要な設備などの導入経費の一部を助成するもので、中小企業のセキュリティレベルを向上させることを目的としています。

今回ご紹介する内容は、「都内」の中小企業者を対象とした施策となります。サイバーセキュリティ対策促進助成金の公式サイトの内容を基に、執筆しています。

▼助成内容

| 助成対象事業者 条件 |

・都内の中小企業者・中小企業団体・中小企業グループ・個人事業主 ・申請日までに、SECURITY ACTIONの2段階目(★★二つ星)を宣言し、宣言済みであることをホームページ等で確認できる事業者 ※その他、申請要件あり |

|---|---|

| 助成対象経費 | サイバーセキュリティ対策を実施するために必要な機器等の導入、およびクラウド利用に係る経費 |

| 助成率 | 助成対象経費の1/2以内 |

| 助成額 | 上限1500万円(下限額10万円) ※標的型メール訓練のみの申請の場合、助成限度額50万円、申請下限額10万円 |

近年、セキュリティが手薄な中小企業を狙うサイバー攻撃が増加している一方、セキュリティ対策への予算が十分に確保できず、対策がおざなりになっている中小企業は少なくありません。

セキュリティ対策に経費を割くことが難しい場合でも、今回ご紹介する「サイバーセキュリティ対策促進助成金」を利用することで、セキュリティ強化への取り組みの一助になるかもしれません。

▼この記事でわかること

- サイバーセキュリティ対策促進助成金とは、中小企業がサイバーセキュリティ対策を強化するために必要な設備・システムの導入にかかる経費の一部を助成する制度

- 助成の対象事業者は、「SECURITY ACTION」の「★★ 二つ星」を宣言する東京都内の中小企業者・中小企業団体・中小企業グループ・個人事業主

- 助成率は助成対象経費の1/2以内で、上限1500万円(下限額10万円)

- 助成金を申請する際は、「1.募集要項の確認」「2.二つ星を宣言」「3.申請書類の準備」「4.申請エントリー」「5.申請書類の提出」という手順で行うのが一般的

- サイバーセキュリティ対策促進助成金が交付されるかどうかは、「申請資格」「経営面」「計画の妥当性」「設備導入の妥当性」「設備導入の効果」という5つの視点から総合的に判断される

- 申請時の注意点として「代理申請不可」「交付決定前に発注・契約をした設備は対象外」「同一の内容(経費)で、国や区市町村等から助成金が交付されている場合は申請不可」などがある

サイバーセキュリティ対策促進助成金とは

「サイバーセキュリティ対策促進助成金」とは、中小企業や個人事業主がサイバーセキュリティ対策を強化するために必要な設備・システムの導入にかかる経費の一部を助成する制度です。東京都内の中小企業の振興を支援することを、目的としています。

助成の対象となる事業者は、中小企業者・中小企業団体・個人事業主・中小企業グループであり、ファイアウォールやセキュリティ診断ツールといった、サイバーセキュリティ対策を実践するための設備導入に要する、経費の一部を助成します。

ただし注意点として、助成金の交付決定前に発注・契約をした設備は助成の対象外です。また過去に同一の内容(経費)で、国や区市町村等からすでに助成金が交付されている場合も、「サイバーセキュリティ対策促進助成金」を申請することはできません。

このように「サイバーセキュリティ対策促進助成金」は、いくつか詳細な応募要件が取り決められているため、 公式サイトや最新の募集要項をよく読んで、条件を確認しましょう。

以降では、より細かい助成金の応募要項やスケジュールについて、見ていきましょう。

サイバーセキュリティ対策促進助成金の内容(対象・助成金額など)

以下の表は、サイバーセキュリティ対策促進助成金の内容を簡単にまとめたものです。

| 助成対象事業者 条件 |

・都内の中小企業者・中小企業団体・中小企業グループ・個人事業主 ・申請日までに、SECURITY ACTIONの2段階目(★★二つ星)を宣言し、宣言済みであることをホームページ等で確認できる事業者 ※その他、申請要件あり |

|---|---|

| 助成対象経費 | サイバーセキュリティ対策を実施するために必要な機器等の導入、およびクラウド利用に係る経費 |

| 助成率 | 助成対象経費の1/2以内 |

| 助成額 | 上限1500万円(下限額10万円) ※標的型メール訓練のみの申請の場合、助成限度額50万円、申請下限額10万円 |

参考:東京都産業労働局|令和5年度「サイバーセキュリティ対策促進助成金」募集のお知らせ(2023年5月12日)

以下では、それぞれの項目について説明します。

1.助成の対象となる事業者

助成金の対象事業者は、以下要件を満たす必要があります。

① 東京都内に所属する、中小企業者・中小企業団体・中小企業グループ・個人事業主 いずれかであること。

② 申請日までに、SECURITY ACTION の「★★ 二つ星」を宣言し、かつ宣言済みである ことをホームページ等で確認できること。

③ 以下、すべての要件を満たしていること

- 以前に、サイバーセキュリティ対策促進助成金の交付を受けたことがない

- 同一の内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成金もしくは補助 金の交付又は導入の支援等を受けていない

- 金融業・保険業(保険業の保険媒介代理業を除く)、農林水産業を営んでいない

- 事業税等を滞納(分納)していない

- 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていない

- 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていない

- 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を、所定期日までに提出している

- 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が 存在しない

- 会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされていない

- 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守する

- 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として、社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと。

- 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではない

- 申請に必要な書類を全て提出できる

- その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではない

SECURITY ACTION の「★★ 二つ星」とは

助成金の申請要件として、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が実施している「SECURITY ACTION」の「★★ 二つ星」を宣言していることが求められます。

出展:SECURITY ACTION │ SECURITY ACTION 自己宣言の申込方法

「SECURITY ACTION」とは、中小企業自らが、情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言するという、IPAが主催する制度です。

企業は、IPAが公開する「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」をベースに定めた「★ 一つ星」「★★ 二つ星」の2段階の目標に取り組むことで、SECURITY ACTION の自己宣言が可能となります。

▼「★ 一つ星」「★★ 二つ星」それぞれの使用・宣言条件

| 「★ 一つ星」ロゴマークを使用する場合 | 中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン付録の「情報セキュリティ5か条」に取り組む。 |

|---|---|

| 「★★ 二つ星」ロゴマークを使用する場合 | 中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン付録の「5分でできる!情報セキュリティ自社診断」で自社の状況を把握する。 そのうえで「情報セキュリティポリシー(基本方針)」を定め、外部に公開する。 |

企業はまず、★1・2のどちらの目標に取り組むかを決定し、フォームから申請することで、「SECURITY ACTION の自己宣言の権利が得られます。

上記の手続きを済ませ、自社のホームページやパンフレットにSECURITY ACTION の「★★ 二つ星」のロゴマークを提示・宣言することで、助成金の申請を行うことが可能となります。

2.助成の対象となる経費

サイバーセキュリティ対策促進助成金で「助成の対象」となるのは、サイバーセキュリティ対策を実施するために必要となる、機器導入やクラウド利用にかかわる経費です。

▼助成対象の例

上記の導入や運用に伴う、①物品購入費・②設置費など・③委託費・④クラウドサービス利用料などが助成対象となります。

※③の委託費は、標的型メール訓練に係る委託費のみが対象であり、セキュリティ診断に係る費用は対象外です。

3.助成率・助成額

「助成率」とは、助成対象経費のうち、助成金として交付される金額の割合です。

今回のサイバーセキュリティ対策促進助成金では、助成対象経費の1/2 以内を助成することが可能です。

例えば、UTM導入費と標的型メール訓練委託費で120万円かかる場合、助成率が1/2であれば、「60万円」の助成金が受け取れる計算となります。

▼助成額の例(導入費や委託費は仮の金額)

| UTM導入費 | 80万円 |

|---|---|

| 標的型メール訓練委託費 | 40万円 |

| 合計 | 120万円 |

| 助成額 | 60万円 |

ただし、助成額の上限は1,500万円(下限は10万円)となっています。

※標的型メール訓練にかかる経費の助成額は上限50万円(下限10万円)。

【10個の脅威ごとの対策リスト付】

気になる脅威を解説!情報セキュリティ10大脅威 2024

情報セキュリティ10大脅威2024を徹底解説!。

管理者・従業員別に、対策ポイントをまとめたチェックシート付き!

サイバーセキュリティ対策促進助成金を申請する流れとスケジュール

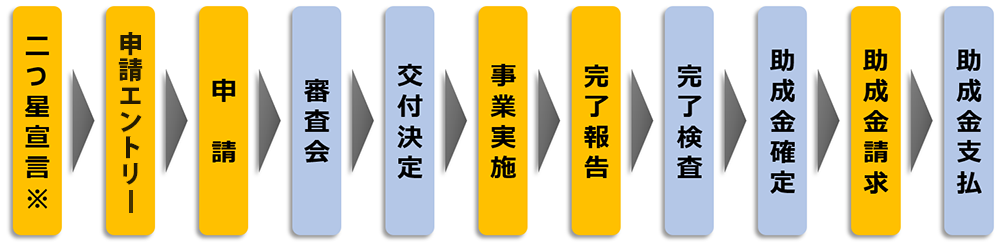

サイバーセキュリティ対策促進助成金の申請は、以下のような流れで行われます。

出典:東京都中小企業振興公社│サイバーセキュリティ対策促進助成金

「黄色」の記載箇所は、申請者自身で手続きを行う部分となります。

また、2024年度の申請スケジュールは以下の通りです。

| 回 | 申請エントリー・電子申請受付期間 | 交付決定 | 助成対象期間 |

|---|---|---|---|

| 第1回 募集終了 |

令和6年 5月13日(月)9:00~ 5月17日(金)17:00 |

令和6年7月下旬 | 令和6年8月1日~ 11月30日 |

| 第2回 | 令和6年 9月9日(月)9:00~ 9月13日(金)17:00 |

令和6年11月下旬 | 令和6年12月1日~ 令和7年3月31日 |

| 第3回 | 令和7年 1月8日(水)9:00~ 1月15日(水)17:00 |

令和7年3月下旬 | 令和7年4月1日~ 7月31日 |

出展:東京都中小企業振興公社│サイバーセキュリティ対策促進助成金

助成金の予算執行状況によっては、助成金の新規受付が早期終了する可能性があるため、なるべく早いタイミングにて余裕を持った申請がおすすめです。

サイバーセキュリティ対策促進助成金の申請方法

サイバーセキュリティ対策促進助成金の「申請方法」の流れは、以下の通りです。

1.募集要項を確認する

2.二つ星を宣言する

3.申請に必要な書類をそろえる

4.申請エントリーを行う

5.申請書類を提出する

申請前に、まずは募集要項をよく確認しておきましょう。細かな申請要件や助成の対象に含まれない経費なども掲載されています。募集要項を確認して問題がなければ、SECURITY ACTIONの「★★二つ星」を宣言するための手続きを行います。

次に、申請に必要な書類の準備を行います。

申請書類のうち、全ての対象者が提出する書類は以下の通りです。

- 助成金交付申請書

- 直近1期分の確定申告書

- 履歴事項全部証明書

- 納税証明書

- 精算根拠書類(見積書)

- 助成対象、クラウドサービスの仕様がわかる書類

- 会社案内

- 「SECURITY ACTION」の宣言に関する書面

- 情報セキュリティ基本方針

この他にも、工程表や建物所有者の承諾書など、該当者のみが提出する書類もあります。詳細は募集要項をご確認ください。

必要な書類がそろったら、申請エントリーを行います。エントリーにはネットクラブ会員登録が必要であり、登録には数日かかるため、事前に済ませておくことをおすすめします。

最後に、国が提供する電子申請システム「Jグランツ」にて申請書類を提出します。

メールや郵送など「Jグランツ」以外での申請書類の提出はできませんので、注意してください。

サイバーセキュリティ対策促進助成金対象者を決定する審査の視点

サイバーセキュリティ対策促進助成金を“交付すべき対象者”とされるかは、以下の5つの視点から総合的に判断されます。

| 1.申請資格 | 助成の資格要件に適合しているか |

|---|---|

| 2.経営面 | 財務内容や企業概要から、助成対象として妥当性があるか |

| 3.計画の妥当性 | 社内のサイバーセキュリティの状況や課題を適切に把握し、それに対する対策が適切かどうか |

| 4.設備導入の妥当性 | 導入する設備の数量やスペックが過剰でないか、購入価格が妥当かどうか、また、導入する設備や物品が公的資金を財源とする助成金の交付先として適切かどうか |

| 5.設備導入の効果 | 導入する設備や物品によって課題や対策に対する効果が見込めるかどうか |

参考:東京都中小企業振興公社│令和6年度サイバーセキュリティ対策促進助成金【募集要項】(P17)

サイバーセキュリティ対策促進助成金を申請する際の注意点

サイバーセキュリティ対策促進助成金を申請する際は、以下の4点に注意しましょう。

- 代理申請は行えない

- 交付決定前に発注・契約をした設備は助成の対象外になる

- 同一の内容(経費)で、国や区市町村等から助成金が交付されている場合は申請できない

- 助成事業完了後、5年以内は設備の稼働状況等について報告が求められる場合がある

まず申請手続きは、必ず申請者本人が行なう必要があり、代理人による申請は受け付けてもらえません。

次に、助成金には「助成対象期間」が設定されており、この期間内に発注、契約、実施(購入)、支払(決済)が済んでいるもののみ、助成の対象となります。対象期間前に発注・契約したものは対象外となるため、要注意です。

さらに同一の経費項目で、過去に他の公的機関から助成金・補助金等を受けていると、改めてサイバーセキュリティ対策促進助成金に申請することができません。

また助成事業の完了後5年間は、設置したサイバーセキュリティ対策設備等の利用状況について、後者から報告が求められる場合があることを覚えておきましょう。

参考:東京都中小企業振興公社│助成金を申し込む前に必ずお読み下さい!!

サイバーセキュリティ対策促進助成金は、LANSCOPEソリューションの導入にも申請できる

自社のセキュリティ体制に不安のある、都内の中小企業に該当する皆さまであれは、ぜひ積極的に「サイバーセキュリティ対策促進助成金」の利用を検討してみてはいかがでしょうか?

MOTEX(エムオーテックス)が提供する、セキュリティソリューション「LANSCOPE」シリーズでは

- IT資産管理・MDMツール「LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版」

- AIアンチウイルス・EDR「LANSCOPE サイバープロテクション」

の2プロダクトが、サイバーセキュリティ対策促進助成金の申請対象※となります。

※あくまで助成金の申請が承認されることは、保証致しかねます。

サイバーセキュリティ対策の強化を支援する2つのソリューションについて紹介します。

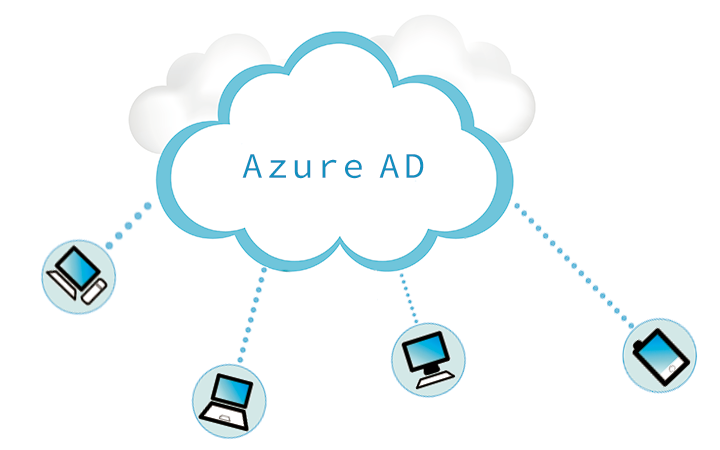

1.IT資産管理・MDMツール「LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版」

企業の情報漏洩対策であれば、IT資産管理・MDMツール「LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版」にお任せください。業務で使用するPCはもちろん、スマートフォンやタブレットといったモバイル端末を一元管理し、セキュリティを向上することが可能です。

LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版には、情報漏洩対策に有効な以下の機能が備わっています。

▼機能の一例

- PC・スマホの「操作ログ」を自動で取得

- PC・スマホ・タブレットの利用状況を「レポート」で見える化

- あらかじめ決めたポリシーに基づく、「利用制限」や「アラート通知」

- 万が一の紛失時に役立つ「リモートロック」「リモートワイプ」や「位置情報」の取得

- Windowsアップデートの管理

など

内部不正対策として欠かせない PC の操作ログは、最大5年分の保存が可能。またログ画面からは、アプリの利用、Webサイトの閲覧、ファイル操作、Wi-Fi接続などについて、「どのPCで」「誰が」「いつ」「どんな操作をしたか」など社員の PC の利用状況を、簡単に把握できます。

情報漏洩に繋がりそうな従業員の不正操作を、早期に発見し、インシデントを防止することが可能です。

また万が一、従業員が業務で使用するデバイスを紛失した場合も、遠隔で画面ロックや端末の初期化ができるため、第三者に情報を閲覧されるリスクを防止できます。

LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版の詳しい機能については、以下の製品ページよりご覧ください。

2.AIアンチウイルス・EDR「LANSCOPE サイバープロテクション」

マルウェア感染や不正アクセスからPCやスマホなどのエンドポイントを守る上で有効なのが、AIアンチウイルス「LANSCOPE サイバープロテクション」です。

AIの自己学習・分析機能を駆使することで、従来の“パターンマッチング式”のウイルス対策ソフトでは検知できなかった、最新の脅威も検知できる点が強みです。

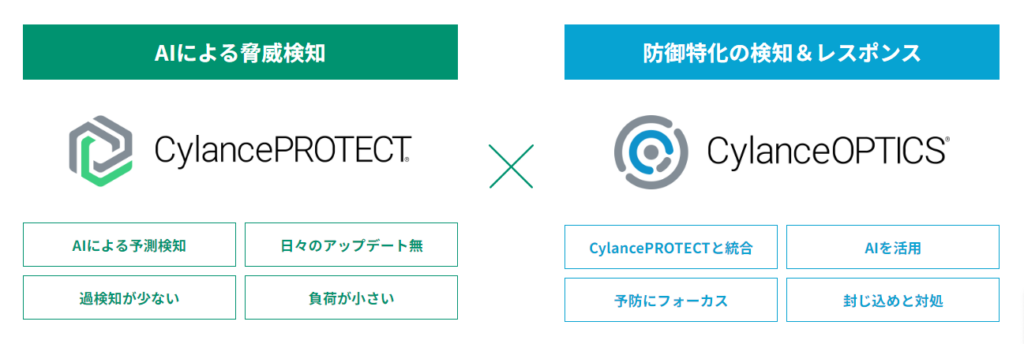

価格帯や強みの異なる「CylancePROTECT」「Deep Instinct」2種類のAIアンチウイルスより、お客様の環境やお悩み、リソースに応じて製品を選択いただけます。

また AIアンチウイルス CylancePROTECT には、マルウェアが侵入した後の検知・対応が可能となる、EDR「 CylanceOPTICS」もセットで提供しています。

ぜひ自社のセキュリティ対策として、LANSCOPEソリューションの導入もご検討ください。

まとめ

本記事では「サイバーセキュリティ対策促進助成金」をテーマに、その概要や対策について解説しました。

本記事のまとめ

- サイバーセキュリティ対策促進助成金とは、中小企業がサイバーセキュリティ対策を強化するために必要な設備・システムの導入にかかる経費の一部を助成する制度

- 助成の対象事業者は、「SECURITY ACTION」の「★★ 二つ星」を宣言する東京都内の中小企業者・中小企業団体・中小企業グループ・個人事業主

- 助成率は助成対象経費の1/2以内で、上限1500万円(下限額10万円)

- 助成金を申請する際は、「1.募集要項の確認」「2.二つ星を宣言」「3.申請書類の準備」「4.申請エントリー」「5.申請書類の提出」という手順で行うのが一般的

- サイバーセキュリティ対策促進助成金が交付されるかどうかは、「申請資格」「経営面」「計画の妥当性」「設備導入の妥当性」「設備導入の効果」という5つの視点から総合的に判断される

- 申請時の注意点として「代理申請不可」「交付決定前に発注・契約をした設備は対象外」「同一の内容(経費)で、国や区市町村等から助成金が交付されている場合は申請不可」などがある

中小企業は大企業に比べセキュリティ対策に予算を割くことが難しく、対策がおざなりになり、サイバー攻撃の踏み台に利用されやすいといった問題があります。セキュリティ事故は営業活動の停止や企業の信頼低下、多額の復旧費用が発生するなど、大きな損失をもたらします。

今回、紹介した「サイバーセキュリティ対策促進助成金」などをうまく活用し、中小企業であっても組織のサイバーセキュリティ強化を図っていきましょう。

【10個の脅威ごとの対策リスト付】

気になる脅威を解説!情報セキュリティ10大脅威 2024

情報セキュリティ10大脅威2024を徹底解説!。

管理者・従業員別に、対策ポイントをまとめたチェックシート付き!

おすすめ記事