Written by WizLANSCOPE編集部

目 次

適切なパスワード管理がされていないと、攻撃者による不正ログインや情報漏洩、クレジットカードの不正利用などのリスクが高まります。この記事では、パスワード管理の重要性とその方法について詳しく解説します。

なぜパスワードの管理が必要?

なぜ「パスワード管理」が必要なのか。それは、適切なパスワード管理を行うことで、セキュリティを強化し、不正アクセスや情報漏洩のリスクを低減し、大切な情報資産を守るためです。

(「パスワード管理」とは、ユーザーが複数のオンラインサービスやアカウントに対するパスワードを安全に、かつ効率的に管理するための方法・ツールを指します。)

私たちは日常的に多くのオンラインサービスを利用しています。例えば、メール、SNS、オンラインショッピング、インターネットバンキングなど。そしてこれらのサービスには、私たちの個人情報が含まれています。オンラインサービスを利用するための認証情報(IDとパスワードなど)が、一度悪意のある第三者に盗まれてしまえば、クレジットカードやインターネットバンキングが不正利用され、お金を勝手に引き出されたり、オンラインショッピングで知らず知らずのうちに買い物をされたり、といった被害に巻き込まれてしまいます。

不正アクセスによる事案の原因はパスワード管理の甘さ

実際に警察庁が公開している報告書によると、不正アクセスによる検挙数は令和5年度で502件に上り、そのうち91.2%の約450件が「識別符号窃用型(他人のIDやパスワードを不正に利用すること)」によるものでした。また、約450件の検挙のうち、42.7%が「利用権者のパスワードの設定・管理の甘さにつけ込んで入手」されたものであったことがわかっています。具体的な事案として、

ある会社員の男性(43歳)が、令和3年6月から令和4年9月までの間に、元勤務先の名刺管理システムのID・パスワードを転職先の同僚に提供し、自身も無断で使用して不正アクセスを行った。令和5年9月に、この男性は個人情報保護法違反および不正アクセス禁止法違反で逮捕された。

というものがあります。

出典:警察庁「令和5年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」(令和6年3月14日)

よくあるパスワードの管理方法

皆さんは普段どのようにパスワードを管理していますか?

- ・付箋に書いて保存

- ・携帯のメモ機能を使う

- ・Excelでまとめて管理

- ・パスワード管理アプリで管理

など…さまざまな管理方法があるかと思います。

しかし、インターネットを利用することが必須となっているこの世の中において、例に挙げたパスワードの管理方法は本当に安全と言えるでしょうか?

次の章では目まぐるしく変化する社会において、どのようにパスワードを管理するべきか、ご紹介いたします。

安全性の高いパスワードの管理方法

不正アクセスによる個人情報の漏洩やアカウントの乗っ取りは深刻な問題です。これらのリスクを回避するためには、安全性の高いパスワードを設定し、複数のサービスで使いまわさないことが重要です。

パスワードを使いまわさない

複数のサービスで同一のパスワードを使い回していると、 攻撃者が複数のサービスを狙って攻撃を行った場合、同じパスワードを悪用してアクセスできる可能性が高まります。そうなると、サービスごとにパスワードを作成していた人に比べ、複数のサービスで共通のパスワードを使用していた人は、被害が大きくなり漏洩する個人情報も多くなります。

そのため、パスワードは使い回さず「サービスごとに異なるパスワードを設定すること」を徹底しましょう。

安全性の低いパスワードの特徴

サービスごとに異なるパスワードを設定していると、次第にどんな単語をパスワードに設定すべきがわからなくなり、「誕生日」や「自分の名前」といった、推測しやすい単語を使いがちではありませんか?

実はそれ、大変危険な行為です。

総務省の「国民のためのサイバーセキュリティサイト」によると、

- ・自分や家族の名前(Yamada、Tanaka、taroなど)

- ・電話番号(09000001111など)

- ・辞書に載っている様な一般的な英単語一つだけ(password、apple、soccerなど)

- ・同じ文字の繰り返しやわかりやすい並びの文字列(aaaa、1111など)

- ・短すぎる文字列(ab、cdなど)

を含むパスワードは、簡単に突破され危険であるという見解を示しています。

そのため最低でも15文字以上の文字数で構成される、ある程度長いランダムな英数字の並びとし、パスワード内に数字や記号、アルファベット(大文字、小文字)が混ざっていることが好ましいでしょう。

人名や誕生日など予測しやすい単純なパスワードを作成するのではなく、ある程度複雑で簡単に予想できないようなパスワードを作成するように心がけましょう。

しかし、登録したパスワードをすべて一つ一つ自分で安全に管理することは大変難しいです。うまく管理しようとすればするほど、管理しやすいように単純な文字列や誕生日などをパスワードに使用してしまい、結果として簡単に突破されるパスワードを量産してしまうことにもなりかねません。

パスワード管理なら「管理ツール」の利用がおすすめ

「パスワードを安全に管理したいのに、どんなツールを使ったらいいかわからない」

このような課題を解決するのに便利なツールをご紹介します。

それは「Google パスワードマネージャー」や「iCloud キーチェーン」といったパスワード管理ツールです。

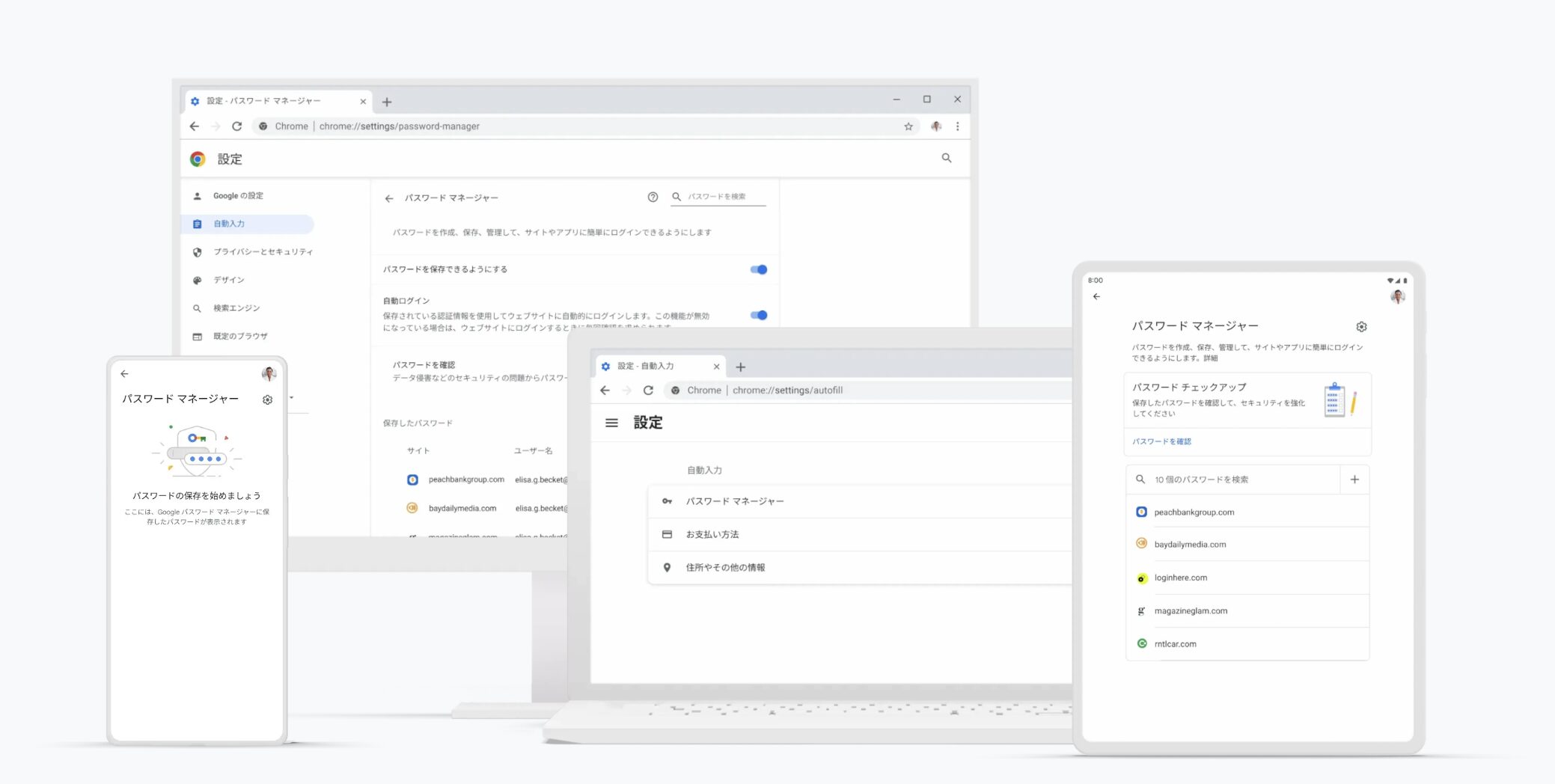

出典:Google パスワードマネージャー|安全なパスワードで簡単ログイン

出典:Apple サポート (日本) │ iCloud キーチェーンを設定する(2024/9/30)

このツールの特徴は、

- ・複雑なパスワードを自動生成してくれる

- ・パスワードをサービスごとに管理してくれる

- ・パスワードが漏洩した際には教えてくれる

- ・GoogleやAppleといった大手企業が提供しているサービスであるため、安全性が高い

- ・無料で使える

というふうに、パスワードの生成から管理まで多くを代行してくれる点です。

ぜひ、活用を考えてはいかがでしょうか?

パスワードを盗む手口とは?

攻撃者はさまざまな手法を用いてパスワードを盗もうとしてきています。

パスワードリスト攻撃

攻撃者が事前に収集したパスワードのリストを使用して、特定のアカウントに対してログインを試みる攻撃です。

ダークウェブ

ダークウェブは、匿名性が高く専用のブラウザやツールを使用しなければ閲覧できないWebサイトです。そのため、違法性の高いデータや製品が取引されており、上記のパスワードリスト攻撃で使用するサイトやシステムへのログインID・パスワードのリストもその一例です。

ソーシャルエンジニアリング

ソーシャルエンジニアリングとは、人間の心理を巧みに利用して、システムやサービスのログインに必要な重要情報や個人情報などを、盗み取る手口です。例えばフィッシング攻撃のように悪意のある第三者が信頼できる機関や個人を装って、ユーザーから個人情報や認証情報を不正に取得しようとする詐欺行為が該当します。

パスワードが盗まれたらどんなリスクがある?

もし攻撃者にパスワードを盗まれたら、どのようなリスクがあるのでしょうか?

不正アクセスによる個人情報や機密情報の漏洩

企業における個人情報や機密情報の漏洩は、単なる技術的な問題にとどまらず、経営全体に深刻な影響を及ぼすリスクがあります。特に、不正アクセスによる個人情報や機密情報の漏洩は、企業の信頼性を著しく損なうだけでなく、法的な責任や経済的な損失を引き起こす可能性があります。

具体的なリスクの例は、

- ・情報の漏洩によるプライバシー侵害や法的問題

- ・企業としての信頼の喪失

- ・信頼回復のための追加の広報活動

- ・電子メールの盗聴

攻撃者によるなりすまし

攻撃者が盗んだパスワードを使ってアカウントに不正ログインし、悪用する可能性があります。例えば、ユーザーになりすまして悪意あるメッセージを送信したり、SNSの投稿を行ったりすることがあります。

SNSアカウントが乗っ取られ、あなたの名前で不適切な投稿が行われると、友人や同僚、取引先などからの信用を失う可能性があります。また、企業のアカウントが乗っ取られた場合、その企業の信用が失われることもあります。

この様な被害に遭わない様にするためにも、パスワードは厳重に管理しなければなりません。

クレジットカードの不正利用

攻撃者が盗んだパスワードを使用し、ユーザーのオンラインアカウントに紐づけられているクレジットカード情報で、不正な取引や購入を行う可能性があります。

インターネットバンキングの不正利用

サービスに紐づけられている口座情報やクレジットカード情報が悪用されオンラインショッピングなどで不正利用される可能性があります。

パスワードが盗まれ、不正利用された時の対処法

パスワードが盗まれたという連絡をサービス提供元管理者から受けた場合と、不正利用に気づいた場合のそれぞれの対応方法をご紹介します。

サービスの提供元から連絡が来た場合

提供元より連絡が来た場合、指示に従いパスワードの変更やログイン情報の更新を行いましょう。

また、それだけでなくクレジットカードが不正利用されていた場合は返金対応などの案内がくるため、提供元からの連絡は見逃さないように注意しましょう。

不正利用に気づいた場合

身に覚えのない引き落としやクレジットカードの利用に気づいたときは、すぐにご利用の銀行やクレジットカード会社に連絡し、凍結してもらいましょう。また、利用履歴からどのサービスから漏洩しているかわかる場合もありますので、その時はサービスの提供元運営元に連絡し、どのような経緯で気づいたか説明し状況を確認してもらうようにしましょう。

パスワード管理とあわせて行いたい多要素認証

多要素認証とはMulti-Factor Authentication、MFAとも呼ばれ、ユーザーがシステムやアカウントにアクセスする際に、複数の異なる種類の認証要素を使用して本人確認を行うセキュリティ手法です。

多要素認証の“多要素”とは?

- ・知識情報(ログインID、パスワードなど)

- ・所持情報(スマートフォンなど)

- ・生体情報(指紋や虹彩など)

これにより、単一の認証要素(例えば、IDとパスワード)のみを使用する場合よりも、多要素認証を設定しておくことでセキュリティが向上し、仮にパスワードが第三者に漏洩したとしても、不正ログインされるリスクが大幅に軽減できます。

まとめ

パスワード管理は、あなたの情報資産を守る第一歩です。

パスワードが一度漏洩してしまえば、「なりすまし」「プライベートな情報の漏洩」「クレジットカードの不正利用」など様々な被害に巻き込まれるリスクがあります。

被害に遭わないためにも、最適なパスワード管理を行いましょう。

おすすめ記事