Written by Aimee

目 次

サポート詐欺とは、詐欺師が「正規のサポートサービス」を装い、ユーザーに偽のサポートを提供することで、不正に金銭や個人情報を奪う詐欺手口です。

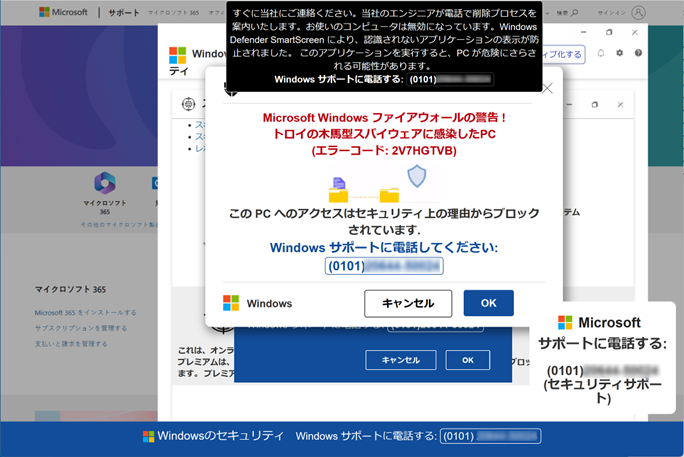

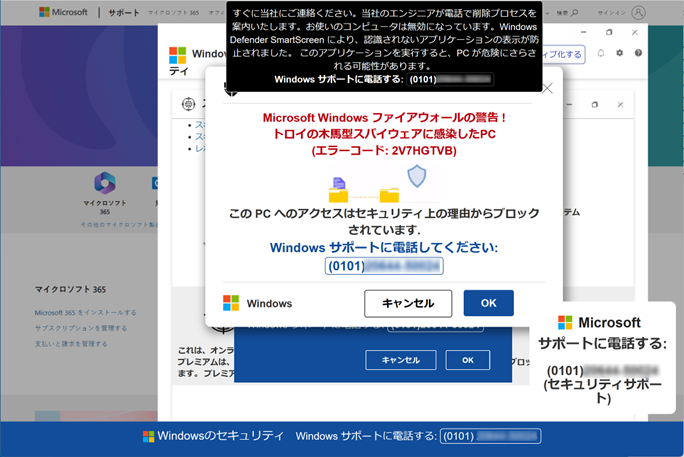

例えば、攻撃者はユーザーがWebサイトを閲覧している際に「このPCはウイルスに感染しています」という偽警告を表示し、その問題を解決するために「サポート」を提供するからと、偽のサポートセンターへ問い合わせするよう促します。

下の画像のように、偽警告には「サポートセンターまで電話してください」という指示とともに電話番号が記載されます。

▼実際の偽警告画面

出典:IPA│サポート詐欺の偽セキュリティ警告はどんなときに出るのか?(2024年2月27日)

ユーザーが騙されて電話してしまうと、サポート代金を支払うよう促されたり、有償のサポート契約を要求されたりします。 また、「セキュリティソフト」と偽って遠隔操作ソフトをインストールさせられ、サポートしていると見せかけ、情報を搾取される可能性もあります。

こうした被害にあわないためにも、偽警告が表示されたら

- ・ 「Esc(エスケープキー)」を長押しする

- ・ 「Ctrl」+「Alt」+「Delete」を同時に押して再起動する

などして速やかにブラウザを閉じましょう。

この記事では、偽警告が表示されるサポート詐欺の手口や原因、対処法について詳しく解説します。

▼この記事を要約すると

- サポート詐欺とは、偽の技術サポートを装い、金銭や個人情報を騙し取る詐欺手口

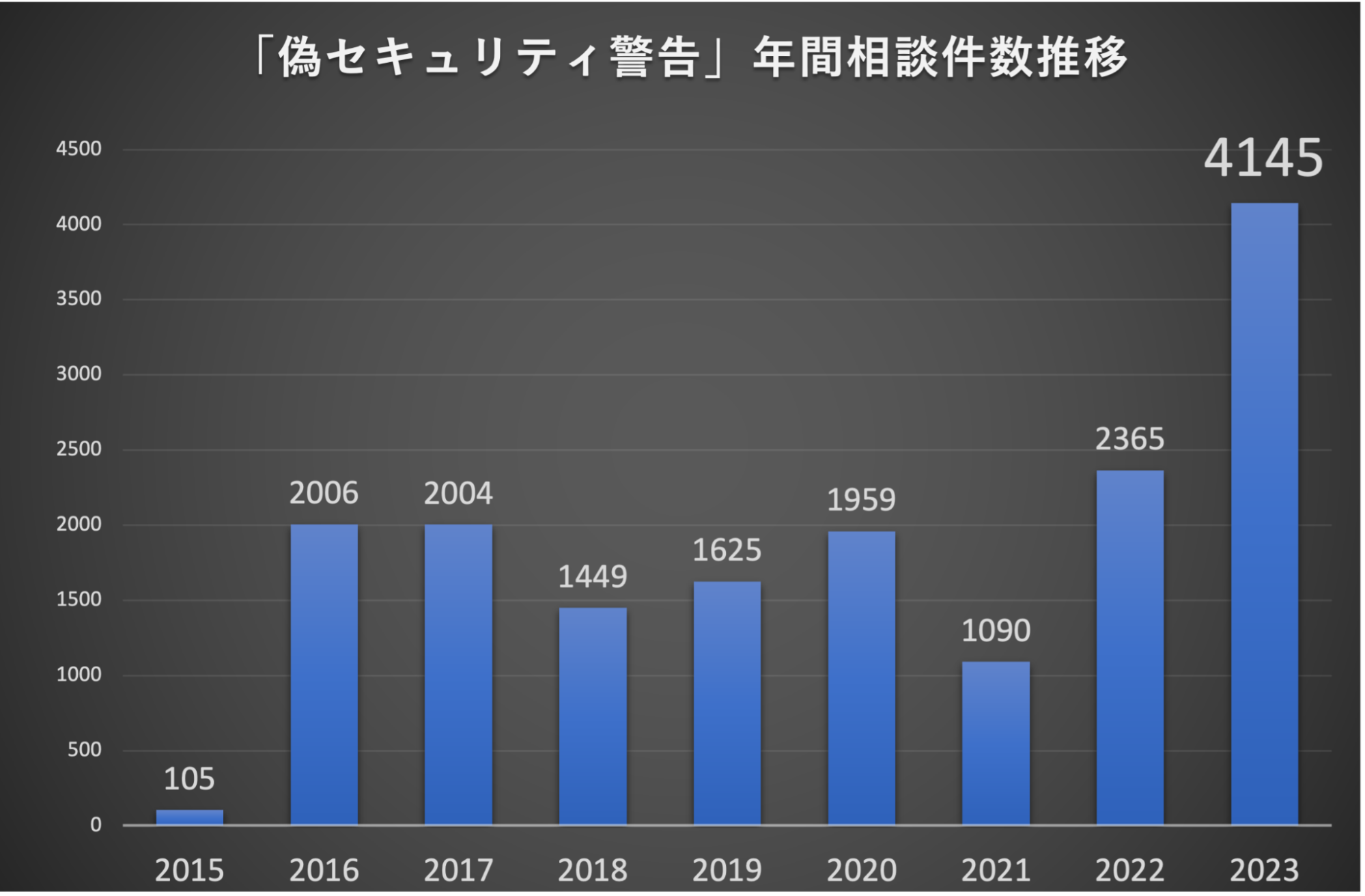

- 2024年にIPAが発表した「偽セキュリティ警告」の相談件数の推移を見ると、2023年の1年間に相談された件数は4,145件と過去最高

- サポート詐欺の原因としては「不審な広告のクリック」「不審なサイトの閲覧」「偽の警告通知のクリック」などが考えられる

- もし偽の警告画面が表示された場合は、キーボードの「Esc」を長押ししてブラウザを閉じるか、「Ctrl」+「Alt」+「Delete」を同時に押して強制再起動させる

- 遠隔操作ソフトをインストールした場合、アンインストールもしくはシステムの復元といった対処が必要

- サポート詐欺の対策として「偽警告に表示された連絡先に電話しない」「Webブラウザの通知機能を不用意に許可しない」「アンチウイルスを導入する」「従業員向けのセキュリティ教育を実施する」などがある

サポート詐欺とは?

サポート詐欺とは、詐欺師が正規のサポートサービスを装ってユーザーにコンタクトを取り、不正に金銭や個人情報を奪う詐欺手口です。

攻撃者は、偽の警告画面やポップアップ、Webサイトを使って、ユーザーの端末がマルウェアに感染していると警告し、その問題を解決するために「サポート」を提供すると主張します。

具体的には、下の画像のような「このPCはウイルスに感染しています」といった偽警告を表示し、不安をあおることで、偽の警告画面に表示された電話番号へと連絡するよう誘導します。

▼実際の偽警告画面

出典:IPA│サポート詐欺の偽セキュリティ警告はどんなときに出るのか?(2024年2月27日)

被害者が指示に従って電話をかけると、「ウイルス駆除などの有償サポート」の契約をすすめられ、最終的にサポートの提供を理由に、金銭・個人情報の提供を要求されます。

偽警告の特徴として、以下のようなものがあります。

- ・ 「お使いのPCはウイルスに感染しました」など、ユーザーの不安をあおる文言が記載されている

- ・ 警告画面が次々と表示される

- ・ Microsoft など実在する企業の名称・ロゴを使用している

- ・ 電話番号が記載されている

- ・ 大音量で警告音が鳴る

- ・ 画面が簡単に閉じられないよう細工がされている

サポート詐欺は、 ユーザーの恐怖心や焦りを利用し、不正な行為をはたらく卑劣な手口です。事前に手口と対策を理解しておくことで、万が一の際もサポート詐欺に騙されず、冷静に対処することができます。

サポート詐欺の相談件数4145件で、過去最高を記録(2024年調査)

2024年にIPAが発表した「偽セキュリティ警告」の相談件数の推移を見ると、2023年の1年間に相談された件数は4,145件で、過去最高を記録しました。

※グラフはIPA「ウイルス検出の偽警告」相談件数の推移をもとにMOTEXで作成

詐欺手口の巧妙化に加え、グローバルな詐欺ネットワークの存在により詐欺師の手数が増えていることから、サポート詐欺の被害は現在も増加傾向にあります。

引き続き被害が拡大する可能性を考慮し、個人・企業を問わず、サポート詐欺への理解と対策を進めることが重要です。

サポート詐欺の手口・仕組み

サポート詐欺は、一般的に以下のような手口・流れで行われます。

1. Webサイトの閲覧中に偽の警告画面が表示される

多くのサポート詐欺は「アドウェア」と呼ばれるマルウェアが、Webブラウザにインストールされることで発生します。

※アドウェア…広告を表示させて収入を得ることを目的としたソフトウェア

アドウェアは、不正なプログラムが組み込まれたWebサイトにアクセスすることで、知らない間にインストールされてしまい、勝手に偽の警告画面を表示させます。

2. サポートセンターに電話をかけるよう促される

表示される偽警告画面には、「お使いのPCがウイルスに感染しています。」といった不安をあおるような文言に加え、「サポートセンターまで電話してください」という指示と、問い合わせ先の電話番号などが記載されます。

誤って電話をかけてしまうと、サポートセンターを装った詐欺グループにつながります。

3. サポートセンターから遠隔操作ソフトをインストールするよう指示される

電話をかけると「遠隔でパソコンを確認する」などの理由で、遠隔操作ソフトウェアのインストールを指示されます。

もしくは、遠隔操作ソフトウェアを「セキュリティソフト」と偽って説明し、インストールさせるケースもあります。

4. 電子マネーでサポート代金を支払うよう促されたり、有償のサポート契約を要求されたりする

遠隔操作ソフトをインストールすると

「確認した結果、ウイルスに感染していたので有償サポートを契約してください」

「有償でウイルスを除去するので、代金を電子マネーで支払ってください」

といった嘘の要求をされます。指示にしたがって代金を支払うことで、金銭をだまし取られてしまうのです。

あるいは遠隔操作ソフトをインストールすることで、PC内の個人情報や機密データを盗み見られたり、インターネットバンキングのアカウントが詐欺師に乗っ取られ、不正送金の被害にあったりするケースもあります。

サポート詐欺の原因

サポート詐欺が仕掛けられる主な原因として、以下の3つが考えられます。

- 1. 不審な広告をクリックしたため

- 2. 不審なサイトを閲覧したため

- 3. 偽のセキュリティ警告通知をクリックしたため

1.不審な広告をクリックしたため

Webサイトに掲載される広告の中には悪質なものが紛れており、クリックすることで、偽警告が表示されることがあります。

▼不審な広告の例

出典:IPA│サポート詐欺の偽セキュリティ警告はどんなときに出るのか?(2024年2月27日)

また、見たい動画やコンテンツを求めているユーザーが、偽の再生ボタンやそれに似せた広告をクリックしてしまう手口も見受けられます。

2.不審なサイトを閲覧したため

不正なプログラムが組み込まれたWebサイトにアクセスすることで、知らない間にアドウェアがインストールされます。アドウェアに感染してしまうことで、偽警告が表示されます。

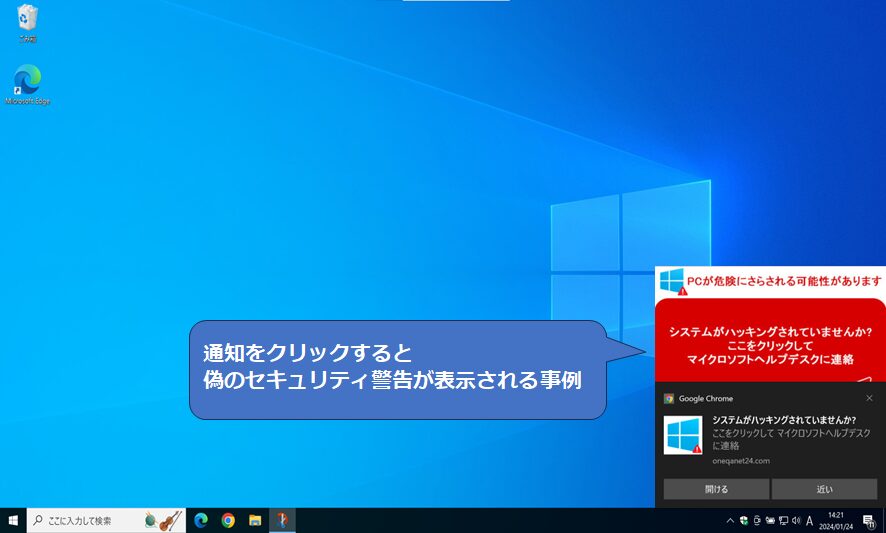

3.偽のセキュリティ警告通知をクリックしたため

Webサイトにアクセスした際に「○○が次の許可を求めています」といったメッセージが表示されることがあります。

これは「ブラウザ通知(Webプッシュ通知)」と呼ばれ、Webサイト側から更新情報などをお知らせするサービスですが、ブラウザ通知を悪用して偽のセキュリティ警告通知を表示させる手口もあります。

▼偽のセキュリティ警告通知の例

出典:IPA│サポート詐欺の偽セキュリティ警告はどんなときに出るのか?(2024年2月27日)

ユーザーがあやまって偽のセキュリティ警告通知をクリックすると、サポート詐欺に誘導する「偽警告」が表示されてしまいます。

企業・組織がサポート詐欺にあった事例

ここでは、実際に企業・組織がサポート詐欺にあった事例を2つご紹介します。

1. 東京都青梅市の事業委託先が不正アクセスを受け、1695人分の個人情報が漏えい

| 企業 | 青梅市自治体 |

|---|---|

| 被害時期 | 2023年5月 |

| 原因 | 従業員が偽警告に記載されていた連絡先に電話し、指示に従ってPCを操作したところ、不正アクセスを受けた |

| 被害内容 | 市の育児ボランティア事業の利用者など1695人の氏名や住所、電話番号、勤務先、資格、活動時間、子どもの学年などが漏洩した可能性 |

2023年5月、東京都青梅市の事業委託先が不正アクセスを受け、1,695人分の個人情報が漏洩した可能性があることが明らかになりました。

漏洩した可能性があるのは、市の育児ボランティア事業の利用者などの氏名、住所、電話番号、勤務先、資格、活動時間、子どもの学年などとされています。

不正アクセスを受けた原因は、市の委託先従業員が自身のPCに表示された偽警告にだまされ、偽のサポートセンターに連絡し、その指示に従ってPCを操作したことでした。

市は再発防止策として、個人情報が保存されているPCはインターネットに接続せずに使用するとしています。

2. 飯山市にある会社の事例

| 企業 | 長野県にある企業 |

|---|---|

| 被害時期 | 2023年12月 |

| 原因 | 偽警告に表示された番号に連絡し、指示に従ってインターネットバンキングで指定された口座に修理代を振り込んだ |

| 被害内容 | 経営者の口座から約1,700万円が勝手に引き出された |

2023年12月、長野県にある企業で、 経営者の口座から約1,700万円が勝手に引き出される事件がありました。

本事件の経緯としては、まず経営者のPCに偽警告が表示されたことから、表示された番号に連絡。その後、指示に従って指定された口座に、インターネットバンキングから修理代499円を振り込みました。

しかしその翌日、インターネットバンキングの振込履歴を確認したところ、9回にわたる振り込みの末、総額1,690万円が勝手に引き出されていたとのことです。警察によると、PCが不正に遠隔操作され、経営者の口座情報が抜き取られたものとされています。

知っておきたい、サポート詐欺への対処法

もし、偽の警告画面が表示されたとしても、その時点ではマルウェアに感染しておらず、速やかに画面を閉じるだけでサポート詐欺の被害を受ける心配はなくなります。

ただし、偽の警告画面は簡単に閉じられないよう細工されていることもあるので、その場合は以下の方法で対処しましょう。

●「Esc」を長押しする

キーボードの「Esc(エスケープキー)」を長押しすることで右上に「✕」が表示されるので、クリックして閉じる。

●強制再起動する

キーボードの「Ctrl」+「Alt」+「Delete」を同時に押し、画面が切り替わったら電源ボタンをクリックして再起動させる。

なおブラウザを再起動した場合、ページの復元を促すメッセージが表示されることがありますが、このとき「復元」をクリックしないよう注意しましょう。

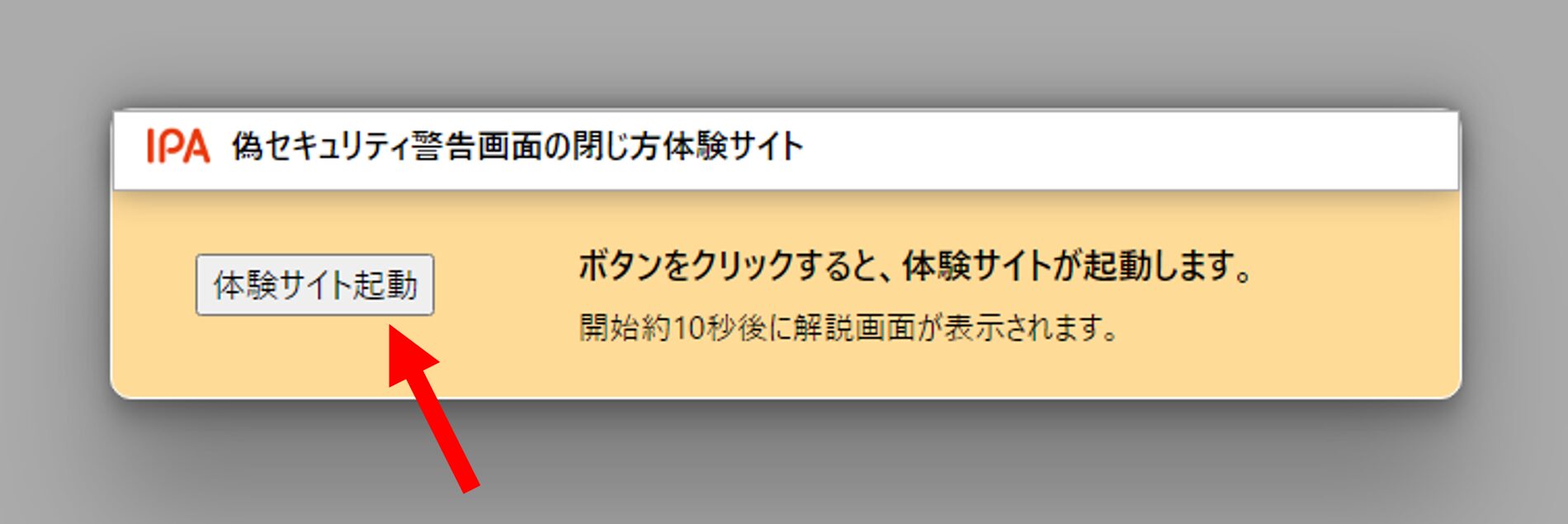

「サポート詐欺画面の閉じ方体験サイト」で事前練習を

「偽のセキュリティ警告画面」が表示されたとき、安心して対応するための事前練習として、IPAの提供する「偽セキュリティ警告(サポート詐欺)画面の閉じ方体験サイト」が活用できます。

偽のセキュリティ警告画面が疑似的に表示されるため、画面を閉じる操作を、繰り返し練習することが可能です。

出典:IPA│偽セキュリティ警告(サポート詐欺)対策特集ページ(2024年2月27日)

遠隔操作ソフトをインストールしてしまった場合の対処法

サポート詐欺では、詐欺グループから遠隔操作ソフトのインストールを促されることがあります。もし誤って遠隔操作ソフトをインストールしてしまった場合は、以下2つの対処法を行いましょう。

- ・ コントロールパネルやアプリケーション管理から、遠隔操作ソフトをアンインストールする

- ・ システムの復元を行い、遠隔操作ソフトをインストールする前の状態にPCを戻す

遠隔操作ソフトは、不正な遠隔操作や情報の窃取に悪用される危険性があるので、早急に対処することが重要です。疑わしい場合は、信頼できる専門家やサポート機関に早めに相談しましょう。

サポート詐欺被害にあわないための対策

サポート詐欺への対策としては、以下が挙げられます。

- 1. 偽の警告画面に表示される問い合わせ先に、安易に電話をかけない

- 2. Webブラウザの通知機能を不用意に許可しない

- 3. アンチウイルスを導入する

- 4. 従業員向けのセキュリティ教育を実施する

まず、警告画面に問い合わせ先が記載されていても、安易に電話をかけないことが重要です。

もし問い合わせを行う際は、必ず公式サイトに記載されている電話番号に連絡しましょう。

また「サポート詐欺の原因」でも説明したように、ブラウザ通知が悪用されたり、不正なサイトを閲覧したりすることで、偽警告が表示されます。

そのため、「ブラウザの通知機能を不用意に許可しない」「アンチウイルスを導入する」といった基本的な対策も行いましょう。

最後に、企業・組織においては、従業員向けのセキュリティ教育が非常に重要です。というのも、従業員のセキュリティ意識が低いと、サポート詐欺にあう確率が高くなるからです。

具体的な教育内容としては

- ・ 警告画面が表示される原因となるアクション

- ・ サポート詐欺の具体的な手口

- ・ 警告画面がでた場合の対処法

などが挙げられます。

これらの対策を多角的に実施することで、サポート詐欺からのリスクを最小限に抑え、企業や個人のセキュリティを守ることができます。

AIアンチウイルスを提供する「LANSCOPE サイバープロテクション」

サポート詐欺は「アドウェア」と呼ばれるマルウェアが、Webブラウザにインストールされることで発生するケースが多く、対策として日頃からのウイルス対策が欠かせません。

また、偽のサポートセンターが導入を促す「遠隔操作ソフト」は、正規なアプリに近いので、通常のウイルス対策ソフトでは検知することが困難です。

「LANSCOPE サイバープロテクション」のAIアンチウイルスでは、こういったグレーゾーンのアプリ(PUPやDual-Useと呼ぶ)であっても、検知・隔離することが可能です。

▼2種類のアンチウイルスソリューション

- 1. アンチウイルス✕EDR✕監視サービスをセットで利用できる「CylanceMDR」

- 2. 各種ファイル・端末に対策できる次世代型アンチウイルス「Deep Instinct」

1. アンチウイルス✕EDR✕監視サービスをセットで利用可能な「CylanceMDR」

アンチウイルスはEDRと併用することで、エンドポイント内外から保護するため、より強固なエンドポイントセキュリティ体制を確立できます。

しかし、現実には「EDRによるセキュリティ監視が難しい」「リソースが足らず、手が回らない」という声も多く、アンチウイルスとEDRの併用が上手くいっていないケースが少なくありません。

- ・ アンチウイルスとEDRを併用したい

- ・ なるべく安価に両機能を導入したい

- ・ しかし運用面に不安がある

そういった方におすすめしたいのが、アンチウイルスを中心に3つのサービスを提供する「Cylanceシリーズ」です。

- 1. 最新のアンチウイルス「CylancePROTECT」

- 2. EDR「CylanceOPTICS」

- 3. EDRを用いた運用監視サービス「CylanceMDR」

の3つをお客様の予算やご希望条件に応じて提供します。高精度なアンチウイルス・EDRを併用できる上、セキュリティのプロが24時間365日監視を行うため、より確実にマルウェアの侵入からお客様のエンドポイントを保護します。

またアンチウイルスのみ、アンチウイルス+EDRのみ導入するなど、柔軟なご対応も可能です。

2. 各種ファイル・端末に対策できるNGAV「Deep Instinct」

- ・ 未知のマルウェアも検知したい

- ・ 実行ファイル以外の様々なファイルにも、対応できる製品が良い

- ・ 手頃な価格で「高性能なアンチウイルス」を導入したい

そういった方には、AIによるディープラーニング機能で、未知のマルウェアを高精度にブロックする、次世代型アンチウイルス「Deep Instinct(ディープインスティンクト)」がおすすめです。

近年の攻撃者は、セキュリティ製品の検知を逃れるため、実行ファイルだけでなくExcelやPDF・zipなど、多様な形式のマルウェアを生み出します。 しかしファイル形式を問わず対処する「Deep Instinct」であれば、これらのマルウェアも高い精度で検知・防御が可能です。

また1台あたり月額300円(税抜)から利用できる、手ごろな価格設定も魅力です、ぜひ以下の製品ページよりご覧ください。

万一、マルウェアに感染したら?インシデント対応パッケージにお任せください

「マルウェアに感染してしまったかも」

「サイトに不正ログインされた痕跡がある」

このようにサイバー攻撃を受けた”事後”に、いち早く復旧するためのサポートを受けたい場合は、プロがお客様に代わって脅威に対処する「インシデント対応パッケージ」の利用がおすすめです。

フォレンジック調査のスペシャリストがお客様の環境を調査し、感染状況と影響範囲を特定。ランサムウェアの封じ込めをはじめとした復旧支援に加え、今後どのように対策すべきかのアドバイスまで支援いたします。

「自社で復旧作業を行うのが難しい」「攻撃の感染経路や影響範囲の特定をプロに任せたい」というお客様は、是非ご検討ください。

まとめ

本記事では「サポート詐欺」をテーマに、その概要や対策について解説しました。

本記事のまとめ

- サポート詐欺とは、偽の技術サポートを装い、金銭や個人情報を騙し取る詐欺手口

- 2024年にIPAが発表した「偽セキュリティ警告」の相談件数の推移を見ると、2023年の1年間に相談された件数は4,145件と過去最高

- サポート詐欺の原因としては「不審な広告のクリック」「不審なサイトの閲覧」「偽の警告通知のクリック」などが考えられる

- もし偽の警告画面が表示された場合は、キーボードの「Esc」を長押ししてブラウザを閉じるか、「Ctrl」+「Alt」+「Delete」を同時に押して強制再起動させる

- 遠隔操作ソフトをインストールした場合、アンインストールもしくはシステムの復元といった対処が必要

- サポート詐欺の対策として「偽警告に表示された連絡先に電話しない」「Webブラウザの通知機能を不用意に許可しない」「アンチウイルスを導入する」「従業員向けのセキュリティ教育を実施する」などがある

サポート詐欺を未然に防止するには、あらかじめサポート詐欺について知っておくこと、そして対処方法を理解しておくことが何より重要です。もし偽警告が表示された場合も冷静に判断し、警告の指示に従わないよう注意しましょう。

またサポート詐欺の根本的な対策として、マルウェアに感染しないことが重要です。強力なアンチウイルスを導入し、ウイルス対策を万全に行いましょう。

おすすめ記事