Written by WizLANSCOPE編集部

目 次

EPP(Endpoint Protection Platform)とは、PCやサーバーなどのエンドポイントを、マルウェアなどの脅威の侵入から保護する、セキュリティソリューションです。

多くのサイバー攻撃において起点となるエンドポイントへのセキュリティ対策は必要不可欠であり、強力なEPPを含むセキュリティ対策は、いまや企業にとって欠かせません。

本記事では、EPPの概要やEDRとの違いなどを解説します。

▼本記事でわかること

- EPPの概要

- EPP製品「アンチウイルス」と「NGAV」の違い

- EPPとEDRの違い

本記事では、 EPPとEDRをセットで提供する「Auroraシリーズ」も紹介しています。セキュリティ強化を目指す企業・組織の方は、ぜひご確認ください。

また、EPPとEDRとの機能・役割の違いをわかりやすくまとめた資料もご用意しています。本記事とあわせてぜひご活用ください。

EPPとは?

EPP(Endpoint Protection Platform)とは、PCやスマートフォン、サーバーなどのエンドポイントを、マルウェア感染やサイバー攻撃から保護することを目的とした、セキュリティ製品の総称です。

EPPの主な機能としては、以下が挙げられます。

- マルウェアの検出

- 脅威の自動ブロックおよび隔離・駆除

- 調査分析や復旧支援

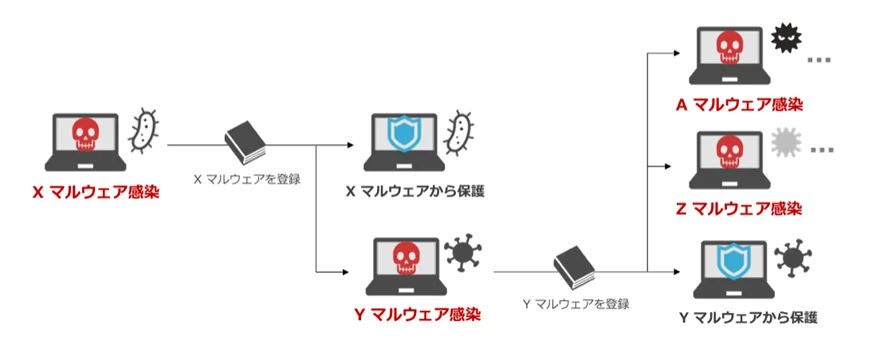

従来のEPPは、定義ファイルを用いたシグネチャ型の検知方法によって、マルウェアを検出する製品が一般的でした。

シグネチャ型とは、データ通信時に、既知の攻撃パターンやマルウェアのパターンを集約したデータベース(定義ファイル)と照合し、マルウェアを検出する手法です。

しかし昨今は、未知・亜種のマルウェアが多く登場していることから、未知のマルウェアも検知可能な、振る舞い検知や機械学習などを取り入れたEPPが登場しています。

この未知のマルウェア検知にも対応したアンチウイルスを、「NGAV(次世代型アンチウイルス)」と称するケースもあります。

より強力なEPPを導入することで、マルウェアなどの外部攻撃に対する防御力を高め、エンドポイントへの侵入を高いレベルで防ぐことが可能となります。

EPP市場動向

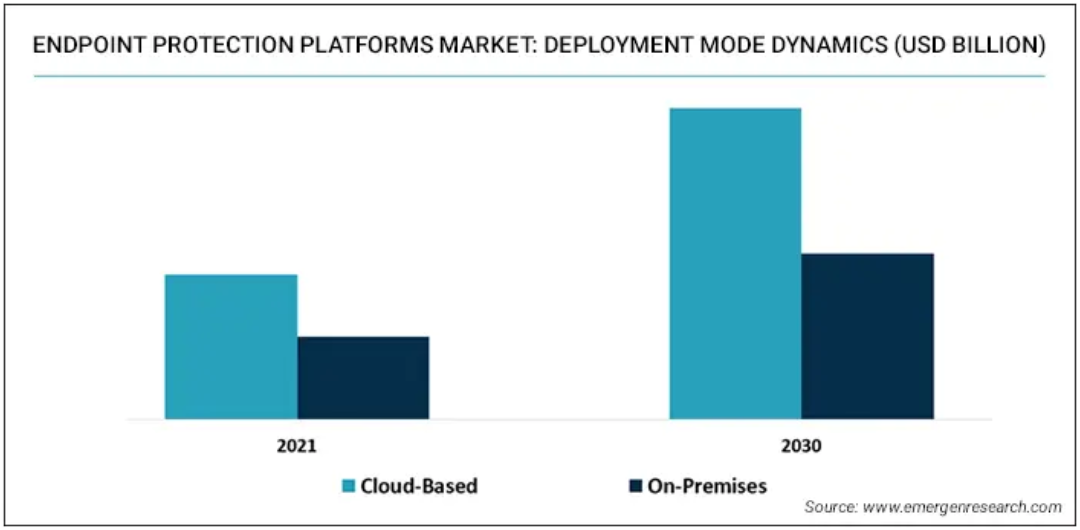

昨今の目覚ましいサイバー攻撃の進化を受け、世界のEPP市場は拡大傾向にあります。

Emergen Research社の調査によると、2021年に33億3000万ドルだったEPPの市場規模は、2030年までに69億1000万ドルへと成長する見込みであり、8.4%の収益増加が予測されています。

▼EPP市場規模の変化予測

出典:Endpoint Protection Platforms Market 調査レポート 2025 | 業界動向と予測

またEPPには、自社サバーにて運営する「オンプレミス」と、ベンダーのサーバーを利用できる「クラウド」の2種類にの提供方法がありますが、特にクラウドベースのEPPが市場を牽引している様子がうかがえます。

クラウド型のメリットとしては、メンテナンスや新機能の適用が容易で、かつ買い切り型のオンプレミスに比べ、導入時のコストを抑えられることなどが挙げられます。

また、サーバーもベンダー側が提供するため、社内で用意する必要がない点もメリットといえます。

今後もEPPはセキュリティ強化に必要な新機能を追加しながら、その市場を拡大することが予想されます。

EPP製品「アンチウイルス(AV)」と「NGAV」の違い

EPP製品である「アンチウイルス(AV)」と「NGAV(NGEPP)」はともに脅威をエンドポイントで検知し、侵入をブロックする役割を持っていますが、検出方法や対応できる脅威が異なります。

両者の主な違いは、以下の通りです。

| アンチウイルス(AV) | 次世代型アンチウイルス(NGAV) | |

| 検出方法 | ・シグネチャ(署名)ベースの検出 | ・機械学習、振る舞い検知、ファイルレス攻撃検出など、複合的な検出方法 |

| 対応可能な脅威 | ・既知のマルウェア | ・既知および未知のマルウェア 高度な持続的脅威(APT) |

| 更新方法 | ・定期的なシグネチャ更新が必要 | ・自動学習を通じて進化 |

アンチウイルス(AV)の特徴

アンチウイルス(AV)とは、EPPの中でも、従来の「シグネチャ(署名)ベース」のマルウェア検知を採用する製品を指すことが一般的です。

シグネチャとは、過去に検知されたマルウェアのコードやふるまいパターンが記録されたファイルです。

警察が犯罪者の識別に「指名手配書」を使用するように、アンチウイルスはシグネチャと照らし合わせることで、エンドポイント上のマルウェアを識別します。

この手法は、既に発見されているマルウェアは高精度に検出できる反面、まだシグネチャに登録されていない未知や亜種のマルウェアには、対応できないというデメリットがあります。

▼シグネチャ型の検出方法の限界(いたちごっこのマルウェア検知に)

よって、昨今のEPPでは、シグネチャベースに依存しない、新たな手法で脅威を検出する製品が登場しています。

NGAV(NGEPP)の特徴

EPPの一つである「NGAV(=次世代型アンチウイルス)」は、振る舞い検知や機械学習などの技術を使用して、マルウェアの検出をする、エンドポイントセキュリティです。

「NGEPP」と呼ばれるケースもあります。

シグネチャベースに頼らない検知方法により、未知や亜種のマルウェア検出もできる点が、従来のアンチウイルスと異なります。

NGAVで用いられる代表的な検知方法として、や「振る舞い検知」「静的ヒューリスティック」「機械学習」「サンドボックス」などがあげられます。

振る舞い検知(動的ヒューリスティック)

振る舞い検知では、プログラムの挙動や行動パターンをもとに、不正なプログラムかどうかの判断をします。

実際にプログラムをリアルタイムで動作させ、その挙動から脅威を判定するため、シグネチャの存在しない未知のマルウェアも検出することが可能です。

デメリットは、プログラムの挙動で判断するため、正常なプログラムをマルウェアと誤検知する可能性がある点です。よって静的ヒューリスティックや、機械学習と併用されるのが一般的です。

静的ヒューリスティック

静的ヒューリスティックでは、ファイルの静的な特徴(コード構造、特定のパターン)を分析することにより、マルウェアを検出します。振る舞い検知と異なり、ファイルを実際に実行することなくマルウェアを検出できます。

ファイルを実行する前にマルウェアを検出できる点は強みですが、未知のマルウェアを検知する精度は「振る舞い検知」や「機械学習」に比べ高くありません。

機械学習

シグネチャを手動で登録するのではなく、アンチウイルスが膨大なデータを自動学習することで、そのアルゴリズムを駆使してデータ解析をおこない、マルウェアを検出する手法を「機械学習」といいます。

既知・未知を問わずにマルウェアを高い精度で検出できるのが魅力で、振る舞い検知や静的ヒューリスティックなどの検知方法とも相性が良いです。

サンドボックス

サンドボックスとは、マルウェアなどの脅威検証を安全にできる仮想環境を指します。

コンピュータから隔離された「安全な仮想空間」であり、マルウェアなのか判断が難しいプログラムを、実際にサンドボックス内で動作させることにより、脅威判定をおこなうことが可能です。

またNGAVであってもシグネチャ型が用いられないわけではなく、振る舞い検知や機械学習と組み合わせて導入された製品もあります。既知のマルウェア検知に関してはシグネチャ型の方が処理負荷も少なく、高精度で検知できるといったメリットがあるためです。

NGAVについてより詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事をあわせてご参照ください。

EPPとあわせて知りたい「EDR」とは?

EDR(Endpoint Detection and Response)とは、エンドポイント上の不審な挙動をリアルタイムで検出し、管理者にいち早く通知することで、脅威に即時で対応するためのセキュリティソリューションです。

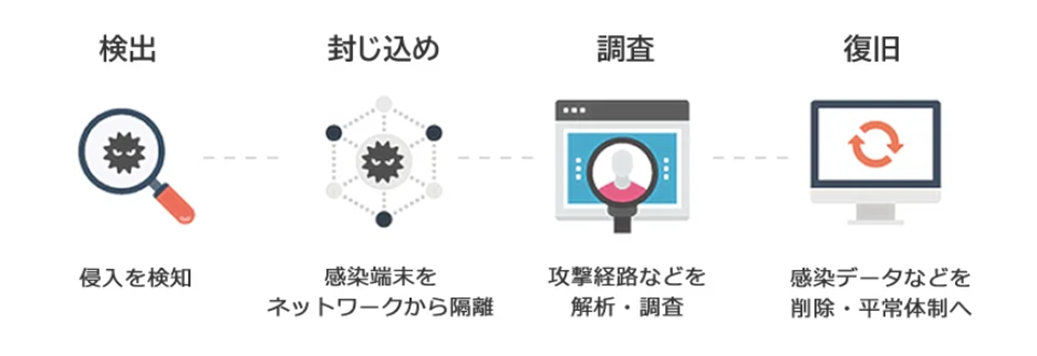

EDRには大きく分けて、「エンドポイントの監視と脅威検知」「封じ込め」「調査・分析」「復旧対応」という、4つの機能があります。

▼EDRの検知から復旧までの流れ

EDRはエンドポイントを常時監視しているため、リアルタイムでマルウェアの検知が可能です。検知後は取得したログをもとに調査分析をおこない、被害範囲や原因・侵入経路を特定。スムーズな復旧やその後の対策立案を支援します。

EPPとEDRの違い

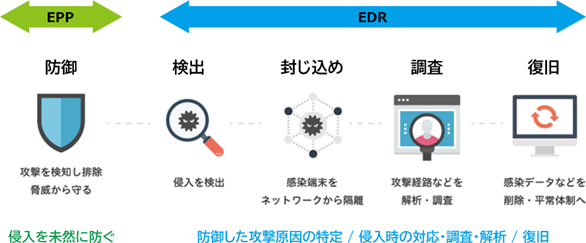

EPPは「事前防御」を目的としたセキュリティであるのに対し、EDRは「事後対策」を目的にしている点に違いがあります。

EPPとEDRの違いは、以下の通りです。

| EPP | EDR | |

|---|---|---|

| 目的 | マルウェア感染の防止 | 感染後の被害拡大を防止 |

| 主な対象 | 「侵入前」の防御 | 「侵入後」の対応 |

| 検出方法 | パターンマッチング、機械学習、振る舞い解析 | ログを元にしたリアルタイム検知 |

EPPは、パターンマッチングや機械学習、振る舞い解析などを用いて、エンドポイントにマルウェアが侵入しないように防御する役割を担います。

一方でEDRは、侵入を完全に防ぐことは難しいという前提のもと、脅威侵入後の迅速な検知と対応に重点を置いています。

EDRを導入することで、万が一EPPをすり抜けて脅威がエンドポイントに侵入してしまっても、素早く脅威を検知し、被害を最小限に留めることが可能になります。

▼EPP(NGAV)とEDRの対応範囲

EPPは入口対策、EDRは内部対策として、両者はエンドポイントセキュリティに置いて、補完的な役割を担っていると言えます。

そのため、EPPとEDRは併用することで、より強固なセキュリティ体制を構築できるでしょう。

AIで未知のマルウェア検出も可能!

EPPとEDRをセットで提供する「Auroraシリーズ」

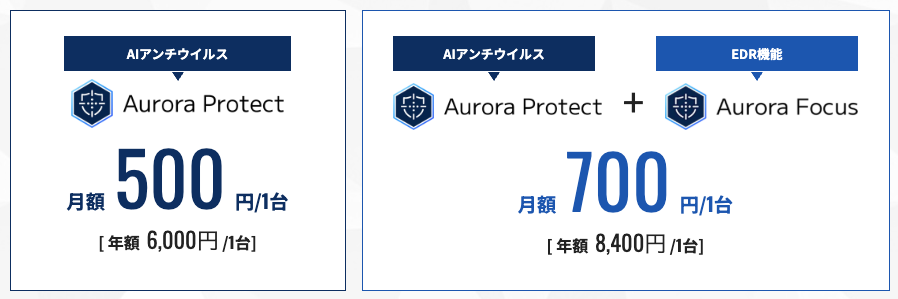

「LANSCOPE サイバープロテクション」では、AI(人工知能)を使って未知のマルウェアも検知する、業界最高峰のAIアンチウイルス「Aurora Protect」を提供しています。

「Aurora Protect」は、EDR「Aurora Focus」やMDRサービス「Aurora Managed Endpoint Defense」とあわせて活用することが可能です。

本記事では、エンドポイントセキュリティの強化に最適な「Auroraシリーズ」について詳しく紹介します。

▼「Auroraシリーズ」の製品・サービス

- アンチウイルス「Aurora Protect」

- EDR「Aurora Focus」

- EDRを用いた運用監視サービス「Aurora Managed Endpoint Defense」

最新のアンチウイルス「Aurora Protect」

「Aurora Protect」は、AI(人工知能)を使った、次世代型アンチウイルス製品(NGAV)です。

AIの機械学習によってマルウェアの特徴を自動で分析し、その結果をもとに、未知・亜種を問わず最新のマルウェアやランサムウェアを、実行前に検知・隔離することが可能です。

シグネチャの更新も不要なため、運用コストが軽減できることに加えて、CPU負荷も平均0.3%と低く、快適なパフォーマンスを維持できます。

AIアンチウイルス統合型EDR「Aurora Focus」

「Aurora Focus」は、「Aurora Protect」とあわせて導入可能な、AIアンチウイルス統合型のEDRサービスです。

EPP「Aurora Protect」とEDR「 Aurora Focus」 を併用することで、エンドポイントの「多層防御」を実現し、より強固なセキュリティ体制を構築できます。

「Aurora Focus」は、「Aurora Protect」のオプション機能として提供するため、リーズナブルで導入しやすい価格帯である点も魅力です。

専門家が24時間365日監視するMDR「Aurora Managed Endpoint Defense」

EDRは堅牢なエンドポイントセキュリティを築く上で欠かせませんが、監視やアラート発生時の対応など、リソース面でも技術面でも「組織内での運用が難しい」という懸念があります。

高度なエンドポイントセキュリティ製品を導入しても、適切に運用できなければ意味がありません。

「LANSCOPE サイバープロテクション」 では、このようなEDR運用に課題をお持ちの企業・組織の方に向けて、EDR製品をセキュリティのプロが代理で運用するMDRサービス「Aurora Managed Endpoint Defense」を提供しています。

専門家が、24時間365日代理監視をおこなうため、担当者のリソースを割くことなく、迅速に侵入したマルウェアを検知し、エンドポイントを保護することが可能です。

「Auroraシリーズ」は、3製品セットでの提供はもちろん、アンチウイルスのみ、アンチウイルス+EDRのみ提供するなど、柔軟な活用が可能です。

エンドポイントセキュリティを強化したい企業・組織の方は、ぜひ「Auroraシリーズ」の導入をご検討ください。

まとめ

今回は「EPP」をテーマに、その概要や検知方法・EDRとの違いなどを改めて解説しました。

▼本記事のまとめ

- EPPとは、エンドポイント(PC、スマートフォン、サーバーなど)をマルウェア感染から保護する、セキュリティプラットフォームの総称

- EPPのうち、シグネチャ方式である「アンチウイルス(AV)」は未知のマルウェア検知ができないが、機械学習や振る舞い検知を用いる「NGAV(NGEPP)」は、可能である

- EPPとEDRはどちらもエンドポイントセキュリティであるが、EPPは「侵入前の防御」EDRは「侵入後の対応」を目的としており、補完的な役割を担っている

- EPPとEDRを併用することで、強固なセキュリティ体制を構築できる

昨今のサイバー攻撃には高度化・巧妙化がみられ、さらに報告件数も増加傾向にあります。

たとえば、マルウェアは毎日100万個作られているとも言われており、従来の対策だけでは、防ぐことは難しいでしょう。

こうした脅威に適切に対処するためには、「侵入させない対策」と「侵入後に直ちに検知・対応する対策」の両者が求められます。

本記事で紹介した「Auroraシリーズ」は、3製品セットでの提供はもちろん、アンチウイルスのみ、アンチウイルス+EDRのみ提供するなど、柔軟な活用が可能です。

また、運用を専門家に任せられるMDRサービスもご用意しているため、自社の状況に応じて、適切な対策を選択することが可能です。

セキュリティ強化を目指す企業・組織の方は、ぜひ導入をご検討ください。

3分で分かる!

LANSCOPE サイバープロテクション

2種類の次世代AIアンチウイルスを提供する「LANSCOPE サイバープロテクション」について、ラインナップと特長を紹介します。

おすすめ記事