Written by WizLANSCOPE編集部

BYODにリスクはつきもの?モバイル含め社用端末を安全に運用するためにやっておきたいセキュリティポリシー策定とは

目 次

「BYOD」とはBring Your Own Deviceの略語で、従業員の私物のスマートフォンやタブレット、ノートPCなどを業務に利用することです。

BYODはコスト削減につながる反面、さまざまなリスクも潜んでいるため、導入おいては適切なセキュリティ対策を講じる必要があります。

本記事では、BYODのメリット・デメリットや導入時のポイントについて解説します。

▼本記事でわかること

- BYODの概要

- BYODのメリット・デメリット

- BYOD導入時のポイント

BYODの導入を検討されている企業・組織の方はぜひご一読ください。

BYODとは

BYODとは「Bring Your Own Device」の頭文字を取った略語で、「ビーワイオーディ」と読みます。

従業員が、自分のスマートフォンやタブレット、ノートPCなどを業務に利用することを指します。

BYODといえば、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスを指すことが多いですが、パソコンやその他の情報機器を指すケースもあります。

組織と従業員が合意の上で業務利用している私物デバイスであれば、「BYOD」と考えてよいでしょう。

総務省の調査によると、世帯別のスマートフォン保有率は2010年に約10%であったのに対して、2024年は90%を超えています。※1

BYODが普及した要因のひとつとして、多くのユーザーが高性能なスマートフォンやPCなどを個人所有することになったことが挙げられます。

BYODを導入することで、従業員は使い慣れたデバイスで業務をおこなうことができ、効率化が期待できます。

しかし一方で、私的利用時のマルウェア感染といったリスクも潜んでいるため、導入時には適切な対策が求められます。

※1 参考:総務省|令和7年版情報通信白書(2025年7月8日)

BYODとCYODの違い

BYODとよく比較されるものとして、「CYOD」が挙げられます。

CYODとは、「Choose Your Own Device」の頭文字をとったもので、企業側が指定したデバイスの中から使用したいものを選んで業務に利用することを指します。

BYODとCYODの大きな違いは「自由度」です。

CYODの場合、一定の条件に基づき、企業側で候補を絞っているので、自ずと従業員の選択肢も狭まります。

対してBYODの場合は、私物のデバイスを使用するため、幅広い選択肢から選ぶことができます。

CYODは自由度こそ低くなりますが、企業側でセキュリティ対策や使用制限などをおこなった上で提供できるので、セキュリティ面ではBYODより安心と言えるでしょう。

BYODのメリット

BYODの導入によって期待できるメリットを、組織・従業員のそれぞれの視点から解説します。

組織側のメリット

まずは、組織側の視点でみたBYODのメリットを解説します。

コスト削減

BYODを採用することで、従業員へ貸与するデバイスの購入や通信費用といったコストが掛からなくなるため、コスト削減が期待できます。

回線契約や保証などの手続きも必要に応じて実施する形が基本となるため、管理部門の工数の削減も見込めるでしょう。

シャドーIT対策

シャドーITとは、会社の許可を得ずに、従業員が自己判断で業務に導入した、デバイス・アプリケーション・クラウドサービスなどを指します。

組織側が管理・把握できていないデバイス・サービスの利用は、セキュリティレベルが低いケースも多く、情報漏洩につながる重大なリスクとなり得ます。

一方でBYODの場合は、組織と従業員が合意した上で、私物デバイスを業務利用する仕組みのため、適切なセキュリティ対策を講じた上で、安全な利用することが可能です。

従業員側のメリット

次に、従業員側の視点で見たBYODのメリットを解説します。

デバイス利用の学習コスト削減

BYODでは、操作に慣れた私用デバイスを利用するため、新しく操作方法を覚える必要や設定をする必要がなく、学習コストの削減が可能です。

また、余計な負担が減り、業務の効率化も期待できるでしょう。

持ち歩くデバイスの削減

業務用のデバイスを貸与されている従業員は、私物デバイスと業務用デバイスの2台を持ち運ぶ必要があります。

一方でBYODであれば、私物デバイス1台に機能を集約できるため、2台を持ち運ぶ必要がなくなり、紛失や盗難のリスクを軽減できます。

このように、BYODには、組織・従業員の双方にさまざまなメリットがあります。

ただし、同時に注意すべきデメリットやリスクも存在するため、導入を検討する際には、リスクを正しく把握し、適切な準備や対策を講じる必要があります。

詳しくは後述します。

BYODのデメリット

前述した通り、BYODには注意すべきデメリット・リスクも存在します。

適切に運用できるように、BYODに存在するデメリット・リスクを、組織・従業員それぞれの視点で解説します。

組織側のデメリット

まずは、組織側の視点でみたBYODのデメリットを解説します。

セキュリティリスクの増加

BYODを導入することで、以下のようなセキュリティリスクが生じる可能性があります。

- 情報漏洩

- マルウェア感染

- デバイスの紛失

BYODは私物のデバイスを業務に利用するため、たとえば個人のストレージに業務データを保存するといったことが容易にできてしまいます。

また従業員が退職した際、使用していたデバイスは企業側に返却されないので、業務データや顧客情報が削除されず、そのままになってしまう危険性もあります。

さらに、私物デバイスは当然ながらプライベートでも持ち運びするため、紛失・盗難のリスクが常について回ります。

機密情報や会社のデータを含むデバイスを紛失することで、情報漏洩につながることも懸念されるでしょう。

ほかにも、プライベートでダウンロードしたフリーのアプリや、閲覧した不正なサイトによってデバイスがマルウェアに感染する可能性もあります。

従業員の労働状況が把握しにくい

BYODを導入すると、従業員は時間や場所問わずに柔軟に業務を遂行することが可能になります。

しかし、それは裏を返せば、時間外労働を助長してしまうことにもなりかねません。

企業か管理・把握できない範囲で時間外労働が発生してしまうと、労務管理の不備が発生したり、過重労働につながったりなどのリスクが発生します。

通信費用の負担に関するルールの策定が困難

BYODを導入すると、業務利用で発生した分の通信費を、企業側が負担する必要があります。

しかし、私的利用・業務利用で発生した費用を、同じ契約内で正確に分けるのは難しいケースが多いです。

こうしたデメリット・リスクについては、後述する「MDM」や「MAM」を導入することで解決できる場合があります。詳しくは後述します。

従業員側のデメリット

次に、従業員側の視点でみたBYODのメリットを解説します。

オンオフのメリハリがつかない

私物デバイスを業務にも利用すると、仕事とプライベートの区別がつきにくくなるというデメリットがあります。

たとえば、休暇中や業務時間外にも業務連絡が届いたり、反対に業務中に私用の連絡が入ったりなど、線引きが曖昧になる可能性が高いです。

また、業務に関する情報を取り扱う以上、デバイスの扱いに注意する必要があるため、ストレスを感じるケースも少なくないでしょう。

プライバシーが侵される恐れがある

BYODデバイスの管理方法は複数の選択肢がありますが、方法によっては従業員のプライバシーが侵害される恐れがあります。

たとえば、デバイスの位置情報を管理システムへ通知させたり、OSの更新状況を監視したりする方法が挙げられます。

このような管理方法は、従業員に不信感を与え、組織と従業員の間に、不要な対立を生む可能性もあるため、管理方法には工夫が求められます。

BYODは、コスト削減などの魅力的なメリットが多い一方で、デメリットを軽視したまま導入を進めると、かえってネガティブな結果に陥る可能性が高いです。

導入にあたっては、管理方法を入念に検討した上で判断するようにしましょう。

BYOD導入時のポイント

BYODの導入を成功させるためのポイントを3つ解説します。

- セキュリティ対策を講じる

- 従業員へのセキュリティ教育を実施する

- BYODポリシーを策定する

導入を検討している組織の方は、ぜひ参考にしてください。

セキュリティ対策を講じる

BYODの課題ともいえるセキュリティリスクの軽減には、以下のようなシステムの導入が有効です。

| MDM | ・モバイルデバイス自体を管理する仕組み ・デバイス情報の取得、リモートロック・ワイプなどの紛失対策、デバイスやアプリの利用制御などをおこなうことが可能 |

|---|---|

| MAM | ・アプリケーション単位で制御する仕組み ・デバイス内で業務用領域を作成する、業務データを暗号化して情報漏洩を防ぐといった制御をおこなうことが可能 |

| VDI | ・仮想デスクトップ環境を利用する仕組み ・クライアントデバイス側にデータを残さないため、紛失・盗難による情報漏洩のリスクを低減することが可能 |

| アンチウイルス | ・マルウェア(悪意あるソフトウェア)から、システムを保護するために設計されたプログラム ・各デバイスにインストールすることで、マルウェアの侵入を未然に防ぎ、感染リスクを軽減することが可能 |

従業員へのセキュリティ教育を実施する

セキュリティに対する意識は、従業員それぞれで異なるため、社内で教育機会を設けることも重要です。

セキュリティ教育によって、適切な情報の取り扱い方や何が情報漏洩につながる危険なアクションなのかを周知・徹底することで、セキュリティリスクの軽減につながります。

情報セキュリティ教育で共有すべき内容の例としては、以下が挙げられます。

- 不審なメールのリンクや添付ファイルを安易に開かない

- パスワードは第三者から予測困難な長く複雑なものを設定する

- 顧客データや機密情報を私物のデバイス上に保存しない

- 指定されたセキュリティソフトなどは必ずインストールする

- OS・ソフトウェアは常に最新の状態を保つ

BYODポリシーを策定する

BYODを導入すると、従業員の私物デバイスに対して、組織が少なからず介入することになります。

そのため、「組織が従業員の私物デバイスをどこまで管理するのか」「私物デバイスからどの情報にアクセスしてもよいのか」などが明確になっていないと、予期せぬトラブルに発展してしまう恐れがあります。

このような事態を避けるためには、BYOD導入の目的や活用の方針、BYODデバイスの利用を許可する範囲などをまとめた「BYODポリシー」を策定することが重要です。

BYODの活用を意識したセキュリティポリシーの策定については、以下の記事で詳しく解説しています。

本記事とあわせて、ぜひご確認ください。

BYOD導入のセキュリティリスク低減には「LANSCOPEエンドポイントマネージャークラウド版」

「LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版」は、PC・スマホをクラウドで一元管理できるIT資産管理・MDMツールです。

BYOD導入時のセキュリティリスク低減につながる以下の機能が備わっています。

- 操作ログの自動取得

- 利用状況レポート

- リモートロック・ワイプ

- Windowsアップデート管理

- ポリシーに基づく利用制限・アラート通知

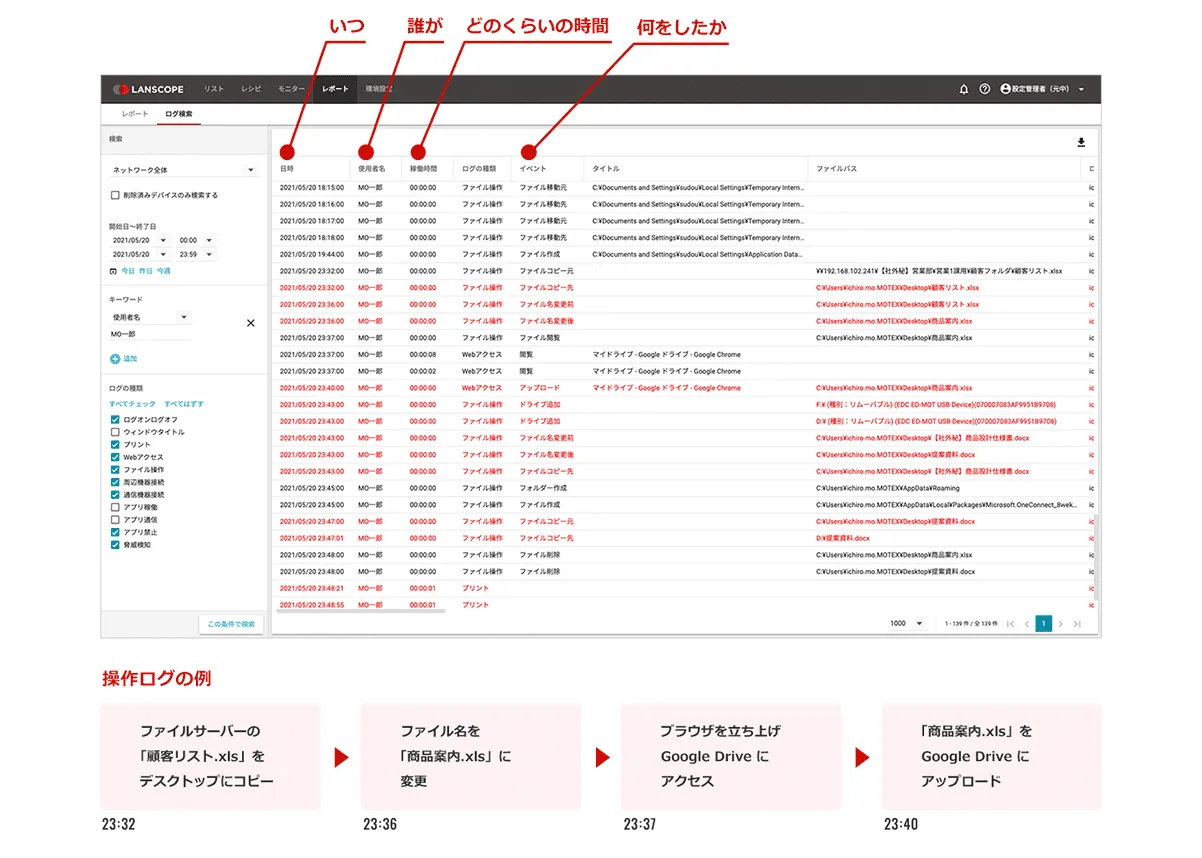

不正持ち出しや盗難・紛失による情報漏洩対策として欠かせないPCの操作ログは、最大5年分の保存が可能です。

またログ画面からは、アプリの利用、Webサイトの閲覧、ファイル操作、Wi-Fi接続などについて、「どのPCで」「誰が」「いつ」「どんな操作をしたか」など社員のPCの利用状況を簡単に把握できます。

事前にポリシーを策定することで、情報漏洩につがりそうな従業員の不正操作を早期に発見し、防止することが可能です。

また万が一、従業員が業務で使用するデバイスを紛失した場合も、遠隔で画面ロックやデバイスの初期化ができるため、第三者に情報を閲覧されるリスクを防止できます。

「LANSCOPEエンドポイントマネージャークラウド版」の機能についてより詳しく知りたい方は、下記のページまたは資料をご確認ください。

3分で分かる!

LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版

PC・スマホをクラウドで一元管理できる「LANSCOPEエンドポイントマネージャー クラウド版」とは?についてわかりやすく解説します。機能や特長、価格について知りたい方はぜひご活用ください。

まとめ

本記事では「BYOD」をテーマに、概要やメリット・デメリットなどについて解説しました。

本記事のまとめ

- BYODとは、従業員の私物のスマートフォンやタブレット、ノートPCなどを業務に利用すること

- BYODを導入することで、組織はデバイスの購入や通信費用を削減することができる

- 従業員は、デバイス利用の学習コスト削減ができ、さらに持ち歩くデバイスの削減が可能になる

- BYODを導入する際は、セキュリティリスクの発生や労務管理の複雑化などを考慮する必要がある

- 安全なBYODを実現するためには、モバイルデバイスを一元管理できる「MDM」やデバイス内にインストールした業務用アプリを管理できる「MAM」の活用が効果的

BYODはリモートワークとの相性が良いため、柔軟な働き方を実現させたい企業にも向いているといえます。

BYODの効果を最大限に引き出すためにも、従業員のプライバシーやワークライフバランスに配慮したルールの制定や適切なセキュリティ対策を徹底しましょう。

本記事で紹介した「LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版」は、BYODの安全な運用を支援するさまざまな機能が搭載されています。

安全にBYODを運用したい組織の方は、ぜひ導入をご検討ください。

3分で分かる!

LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版

PC・スマホをクラウドで一元管理できる「LANSCOPEエンドポイントマネージャー クラウド版」とは?についてわかりやすく解説します。機能や特長、価格について知りたい方はぜひご活用ください。

おすすめ記事