Written by Aimee

目 次

サポート詐欺とは、突然ウイルスに感染したかのような偽警告を表示させ、「問題を解決するためのサポート」という名目で金銭をだまし取ろうとする詐欺の手口です。

経営者や従業員がだまされてしまう事例も実際に報告されているため、企業・組織においても対策が必須と言えます。

本記事では、サポート詐欺の手口やケース別の対処法、有効な対策などを解説します。

▼本記事でわかること

- サポート詐欺の手口

- サポート詐欺への対処法

- サポート詐欺被害にあわないための対策

また、本記事では「サポート詐欺」をはじめとするサイバー攻撃への対策に有効な 「LANSCOPE サイバープロテクション」も紹介しています。

セキュリティ強化を目指す企業・組織の方は、ぜひご確認ください。

サポート詐欺とは?

サポート詐欺とは、偽警告を使った詐欺の手口です。

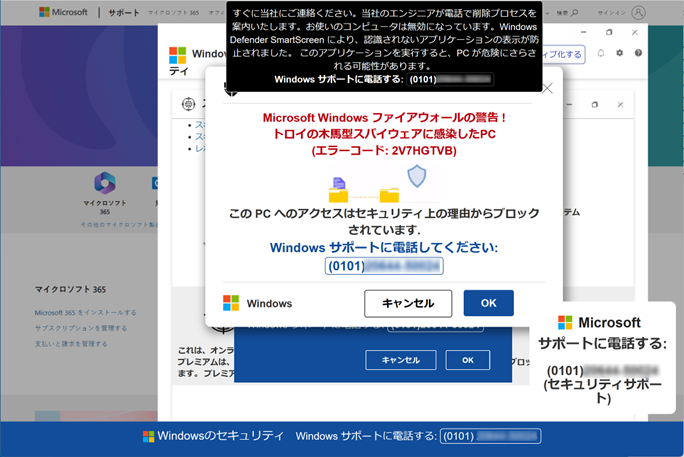

ユーザーがインターネットを閲覧している際に、突然ウイルスに感染したかのような偽警告を表示させ、警告画面に記載された電話番号に電話をかけるよう誘導します。

電話をかけると、「問題を解決するためのサポート」という名目で高額な金銭をだまし取られたり、遠隔操作が可能になる不正なソフトをインストールさせられたりします。

▼実際の偽警告画面

出典:IPA│サポート詐欺の偽セキュリティ警告はどんなときに出るのか?(2024年2月27日)

このような偽警告が表示される原因のひとつとして、不審な広告やサイトの閲覧が挙げられます。

サポート詐欺の被害を防ぐためには、業務用のデバイスで閲覧できるサイトを制限したり、ブラウザのポップアップブロッカーを有効化したりする方法が有効です。

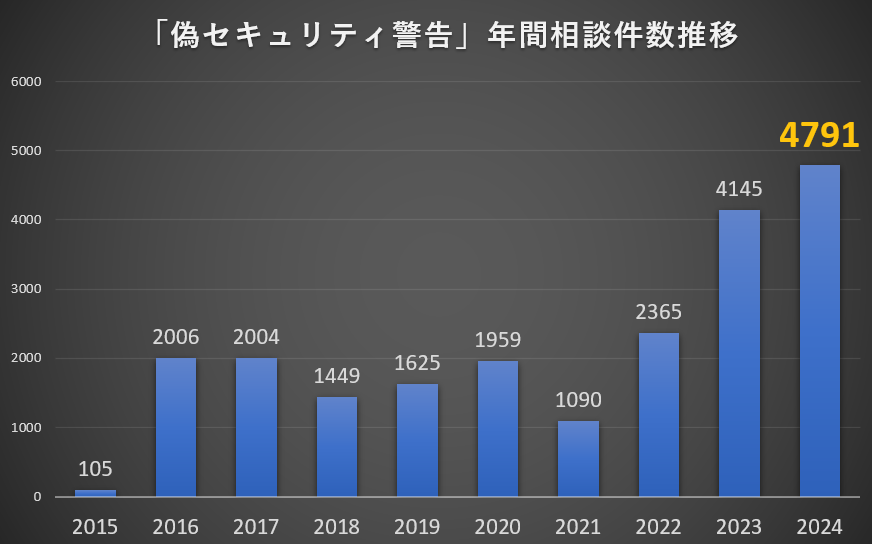

サポート詐欺の相談件数は増加傾向

2024年の1年間にIPAの「情報セキュリティ安心相談窓口」に寄せられた「ウイルス検出の偽警告」に関する相談は、4,791件で過去最多を記録しました。

※グラフはIPA「ウイルス検出の偽警告」相談件数の推移をもとにMOTEXで作成

※グラフはIPA「ウイルス検出の偽警告」相談件数の推移をもとにMOTEXで作成

サポート詐欺は、 ユーザーの恐怖心や焦りを利用し、不正な行為をはたらく卑劣な手口です。

万が一サポート詐欺に遭遇しても冷静に対応できるように、事前に手口や対処法を理解しておきましょう。

サポート詐欺の手口・流れ

サポート詐欺は、一般的に以下のような手口・流れでおこなわれます。

- 偽の警告画面を表示させて電話をかけるよう誘導する

- 有償サポートの契約や遠隔操作ソフトのインストールを促す

サポート詐欺の被害にあわないためにも、具体的な手口をおさえておきましょう。

1.偽の警告画面を表示させて電話をかけるよう誘導する

多くのサポート詐欺は「アドウェア」と呼ばれるマルウェアが、Webブラウザにインストールされることで発生します。

アドウェアとは、広告を表示させて収入を得ることを目的としたソフトウェアです。

アドウェアは、不正なプログラムが組み込まれたWebサイトにアクセスすることで、知らない間にインストールされてしまい、偽の警告画面を表示させます。

偽警告画面には「サポートセンターまで電話してください」という指示と、問い合わせ先の電話番号などが記載されており、ユーザーに電話をかけるよう促してきます。

2. 有償サポートの契約や遠隔操作ソフトのインストールを促す

表示された電話番号に電話をかけると、「有償でウイルスを除去するので、代金を電子マネーで支払ってください」や「今後も安心して使用するために有償サポートを契約してください」といった嘘の要求をされます。

指示にしたがって代金を支払ってしまうと、サポートを受けることはできずに、金銭をだまし取られてしまいます。

また、「遠隔でパソコンを確認する」などといって、遠隔操作を可能にするソフトウェアのインストールを指示されるケースもあります。

遠隔操作ソフトをインストールしてしまうと、PC内の個人情報や機密データの窃取、インターネットバンキングのアカウント乗っ取りによる不正送金なども懸念されるため、注意が必要です。

企業・組織がサポート詐欺にあった事例

ここでは、実際に企業・組織がサポート詐欺にあった事例を2つご紹介します。

東京都青梅市のサポート詐欺被害事例

2023年5月、東京都青梅市の事業委託先が不正アクセスを受け、1,695人分の個人情報が漏洩した可能性があることが明らかになりました。

漏洩した可能性があるのは、市の育児ボランティア事業の利用者などの氏名、住所、電話番号、勤務先、資格、活動時間、子どもの学年などとされています。

不正アクセスの原因は、市の委託先従業員が自身のPCに表示された偽警告にだまされ、偽のサポートセンターに連絡し、その指示に従ってPCを操作したことでした。

市は再発防止策として、個人情報が保存されているPCはインターネットに接続せずに使用するとしています

長野県飯山市のサポート詐欺被害事例

2023年12月、長野県の企業で、 経営者の口座から約1,700万円が勝手に引き出される事件が発生しました。

事件の発端は、経営者のPCに表示された偽警告の番号に連絡したことで、指示に従って指定された口座にインターネットバンキングから修理代499円を振り込みました。

しかし振り込みを実施した翌日にインターネットバンキングの振込履歴を確認したところ、9回にわたる振り込みの末、総額1,690万円が不正に引き出されていたことが判明しました。

警察によると、PCが不正に遠隔操作され、経営者の口座情報が抜き取られたものとされています。

サポート詐欺への対処法

サポート詐欺への対処法を3つのケース別に解説します。

- 偽警告画面が表示された場合

- 遠隔操作ソフトをインストールしてしまった場合

- 金銭を支払ってしまった場合

サポート詐欺は、 ユーザー の恐怖心や焦りを利用して、不正な行為をはたらく卑劣な手口です。

被害にあわないためにも、適切な対処法を確認していきましょう。

偽警告画面が表示された場合

偽の警告画面が表示された場合、決して指示には従わず、速やかに画面を閉じてください。

ただし、偽の警告画面は簡単に閉じられないよう細工されていることもあるため、その場合は以下の方法で対処しましょう。

| 「Esc」を長押しする | キーボードの「Esc(エスケープキー)」を長押しすることで右上に「×」が表示されるので、クリックして閉じる |

|---|---|

| 強制再起動する | キーボードの「Ctrl」+「Alt」+「Delete」を同時に押し、画面が切り替わったら電源ボタンをクリックして再起動させる |

なおブラウザを再起動した場合、ページの復元を促すメッセージが表示されることがありますが、このとき「復元」をクリックしないよう注意しましょう。

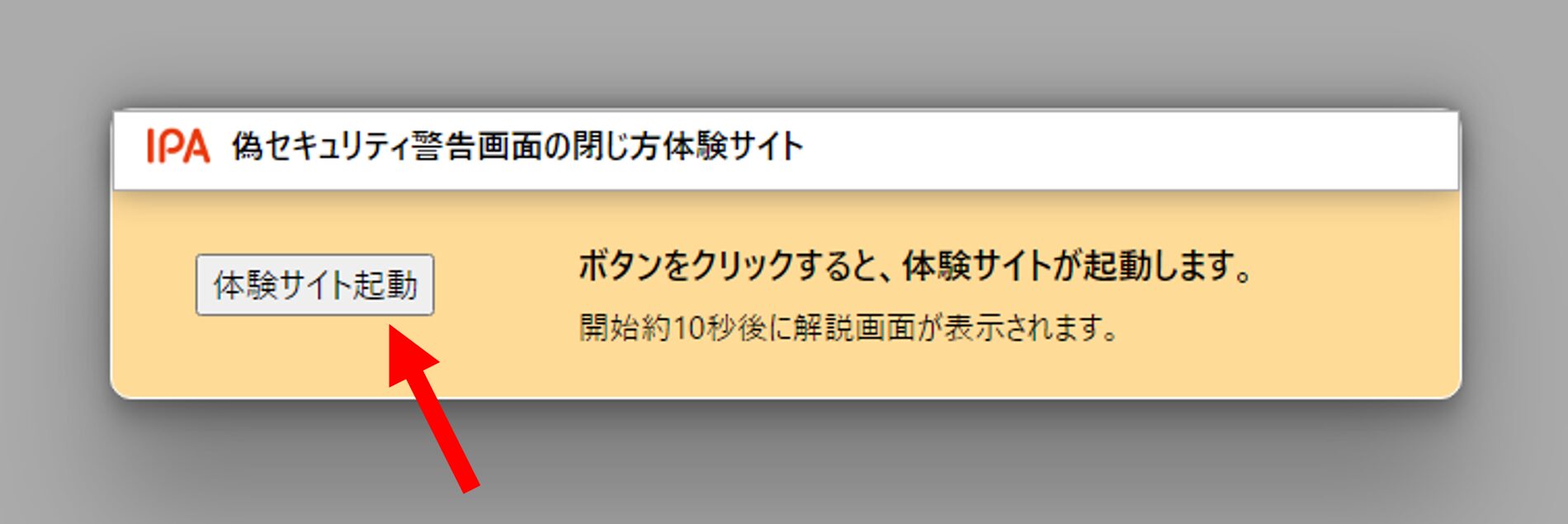

また、 IPA(情報処理推進機構)は、サポート詐欺被害を防止するために、「偽セキュリティ警告(サポート詐欺)画面の閉じ方体験サイト」を公開しています。

偽のセキュリティ警告画面が疑似的に表示されるため、どのように偽広告が表示されるのか、どのように画面を閉じることができるのかなどを知りたい方は、ぜひ確認してみてください。

出典:IPA│偽セキュリティ警告(サポート詐欺)対策特集ページ(2024年2月27日)

遠隔操作ソフトをインストールしてしまった場合

サポート詐欺では、遠隔操作ソフトのインストールを促されることがあります。誤って遠隔操作ソフトをインストールしてしまった場合は、以下2つの対処をおこないましょう。

- コントロールパネルやアプリケーション管理から、遠隔操作ソフトをアンインストールする

- システムの復元をおこない、遠隔操作ソフトをインストールする前の状態にPCを戻す

遠隔操作ソフトは、不正な遠隔操作や情報の窃取に悪用される危険性があるため、早急に対処する必要があります。

また、遠隔操作ソフトをインストールしてしまい、自身で対処しきれない場合は、信頼できる専門家やサポート機関に早めに相談しましょう。

金銭を支払ってしまった場合

クレジットカードや電子マネーで金銭を支払ってしまった場合は、速やかに管理会社に連絡し、決済手続きの停止依頼をしましょう。

また、最寄りの警察署への通報・相談もあわせておこなってください。

このとき、偽の警告画面やインストールしたソフトウェアが特定できるような資料を持参するようにしましょう。

サポート詐欺被害にあわないための対策

サポート詐欺への対策としては、以下が挙げられます。

- アンチウイルスソフトを導入する

- OS・ソフトウェアは常に最新の状態を保つ

- 情報セキュリティ教育を実施する

詳しく確認していきましょう。

アンチウイルスソフトを導入する

「サポート詐欺の手口」の部分でも説明したように、多くのサポート詐欺は「アドウェア」と呼ばれるマルウェアが、Webブラウザにインストールされることで発生します。

そのため、コンピューターウイルスやマルウェアから、システムを保護するために設計されたプログラムの「アンチウイルス」の導入が効果的な対処法です。

サイバー攻撃の手口は年々高度化が見られ、従来の対策方法では十分に対策することが難しくなっています。

高精度なアンチウイルスを導入し、アドウェアを速やかに検出・削除できる体制を整えましょう。

OS・ソフトウェアは常に最新の状態を保つ

OSやソフトウェアに脆弱性(セキュリティ上の欠陥)があると、アドウェアをはじめとしたマルウェアがシステム内に侵入しやすくなります。

脆弱性が発見されると、ベンダーからセキュリティパッチが(修正プログラム)を公開されます。

セキュリティパッチを適用せずに脆弱性を放置してしまうと、攻撃者から狙われるリスクが高まってしまいます。

脆弱性を悪用されないためにも、OS・ソフトウェアは常に最新の状態に保つことが重要です。

情報セキュリティ教育を実施する

従業員がサポート詐欺の存在を知らない場合、被害にあってしまう危険性が高まります。

被害を防ぐためにも、企業・組織においては、従業員に対してサポート詐欺をはじめとするサイバー攻撃に関する情報セキュリティ教育を実施し、危険性や想定される被害を認識させることを徹底しましょう。

情報セキュリティ教育では、とくに以下のような内容を共有すると効果的です。

- 偽警告画面が表示される原因

- サポート詐欺の具体的な手口

- 偽警告画面がでた場合の対処法

高精度なAIアンチウイルス「LANSCOPE サイバープロテクション」

サポート詐欺は「アドウェア」と呼ばれるマルウェアが、Webブラウザにインストールされることで発生するケースが多く、日頃からのウイルス対策が効果的な対策となります。

また、偽のサポートセンターが導入を促す「遠隔操作ソフト」は、年々正規なアプリに近く巧妙に作られるため、通常のウイルス対策ソフトでは検知することが難しくなっています。

本記事で紹介する「LANSCOPE サイバープロテクション」のAIアンチウイルスは、グレーゾーンのアプリ(PUPやDual-Useと呼ぶ)であっても、検知・隔離することが可能です。

「LANSCOPE サイバープロテクション」では、未知のマルウェアを検知・ブロックする、2種類のAIアンチウイルスを提供しています。

▼2種類のアンチウイルスソリューション

- アンチウイルス×EDR×監視サービス(MDR)をセットで利用できる「Aurora Managed Endpoint Defense(旧:CylanceMDR)」

- 各種ファイル・デバイスに対策できる次世代型アンチウイルス「Deep Instinct」

世界トップレベルの専門家によるMDRサービス「Aurora Managed Endpoint Defense」

※旧名称:CylanceMDR

「LANSCOPE サイバープロテクション」では、EDRのマネージドサービス「Aurora Managed Endpoint Defense」を提供しています。

「Aurora Managed Endpoint Defense」は、下記の2種類のセキュリティソリューションの運用を、お客様の代わりにセキュリティのスペシャリストが運用するMDRサービスです。

- 脅威の侵入をブロックする「AIアンチウイルス」

- 侵入後の脅威を検知し対処する「EDR」

「高度なエンドポイントセキュリティ製品」と、その製品の「監視・運用サービス」を、セットで提供します。

セキュリティのスペシャリストによる徹底したアラート管理を実施し、お客様にとって本当に必要なアラートのみを厳選して通知するので、不要なアラートに対応する必要がありません。

また、緊急時もお客様の代わりにサイバー攻撃へ即時で対応するため、業務負荷を減らし、安心して本来の仕事へ集中していただけます。

対応するスタッフは全員、サイバーセキュリティの修士号を取得したプロフェッショナルなので、安心して運用をお任せいただけます。

「Aurora Managed Endpoint Defense」についてより詳しく知りたい方は、下記のページをご確認ください。

2. 各種ファイル・デバイスに対策できるNGAV「Deep Instinct」

「LANSCOPE サイバープロテクション」では、 AI(ディープラーニング)を活用した次世代ウイルス対策ソフト「Deep Instinct」を提供しています。

下記のようなセキュリティ課題をお持ちの企業・組織の方は、 検知率99%以上のアンチウイルス製品「Deep Instinct」の利用がおすすめです。※

- 未知のマルウェアも検知したい

- 実行ファイル以外のファイル形式(Excel、PDF、zipなど)にも対応できる製品が必要

- 手頃な価格で高性能なアンチウイルスを導入したい

近年の攻撃者は、セキュリティ製品から検知を逃れるため、実行ファイルだけでなくExcelやPDF・zipなど、多様な形式のマルウェアを仕掛けてきます。

「Deep Instinct」は、形式を問わずにさまざまなファイルに対応しているため、多様な形式のマルウェアを検知可能です。

また、手ごろな価格設定も魅力です。詳細は以下よりご覧ください。

※Unit221B社調べ

万一、マルウェアに感染したら?インシデント対応パッケージにお任せください

「マルウェアに感染したかもしれない」「サイトに不正ログインされた痕跡がある」など、「サイバー攻撃を受けた後」に、いち早く復旧するためのサポートを受けたい場合は、プロがお客様に代わって脅威に対処する「インシデント対応パッケージ」の利用がおすすめです。

「LANSCOPE サイバープロテクション」のインシデント対応パッケージは、フォレンジック調査の専門家がお客様の環境を調査し、感染状況や影響範囲を特定します。

また、マルウェアや脅威の封じ込めから復旧支援、さらに今後の対策に関するアドバイスまでを提供します。

インシデント対応パッケージについて詳しく知りたい方は、下記のページをご確認ください。

まとめ

本記事では「サポート詐欺」をテーマに、その概要や対策について解説しました。

本記事のまとめ

- サポート詐欺とは、突然ウイルスに感染したかのような偽警告を表示させ、「問題を解決するためのサポート」という名目で金銭をだまし取ろうとする詐欺の手口

- 偽の警告画面が表示された場合は、キーボードの「Esc」を長押ししてブラウザを閉じるか、「Ctrl」+「Alt」+「Delete」を同時に押して強制再起動させる

- サポート詐欺への対策として、「アンチウイルスソフトの導入」「OS・ソフトウェアの最新化」「情報セキュリティ教育の実施」などが有効

サポート詐欺被害を防止するには、あらかじめサポート詐欺について理解を深めておくことが非常に重要です。

情報セキュリティ教育などを通し、手口や対処法などを周知徹底しましょう。

また、記事内でも紹介した通り、サイバー攻撃の手口は年々高度化・巧妙化がみれられており、従来のセキュリティ対策だけでは防ぐことが難しくなっています。

セキュリティ強化を目指す企業・組織の方は、未知・亜種のマルウェアも99%※の精度で検知可能な「LANSCOPE サイバープロテクション」のAIアンチウイルスの導入をぜひご検討ください。

※Aurora Protect:2024年5月Tolly社のテスト結果より

※Deep Instinct:Unit221B社調べ

おすすめ記事