Written by Aimee

目 次

踏み台攻撃とは、攻撃者が脆弱なコンピュータやネットワークデバイスを乗っ取り、それを踏み台として、さらに他のシステムやネットワークに攻撃を仕掛ける手法です。

攻撃者は「自分の身元を特定させないこと」や「単独では難しい大規模な攻撃を仕掛けること」を目的に、踏み台攻撃を行います。

また、踏み台攻撃を仕掛けるために、攻撃者は「ID・パスワードを窃取してアカウントを乗っ取る」「マルウェアに感染させてコンピュータ乗っ取る」などの手口を使用します。

企業・個人を問わず踏み台攻撃の被害に遭わない為、以下のような対策が必要です。

- 長く複雑なID・パスワードの設定

- アンチウイルスソフトの導入

- 不正アクセス検知システムの導入

- 従業員への情報セキュリティ教育の実施

この記事では踏み台攻撃の手口や被害事例、有効な対策について詳しくご紹介します。

▼この記事を要約すると

- 踏み台攻撃とは、攻撃者が他人のコンピュータやネットワークを乗っ取り、それを使ってさらに他のターゲットにサイバー攻撃を仕掛ける手法

- 攻撃者が踏み台攻撃を行う目的は、「身元を特定できないようにする」「サプライチェーン攻撃の足掛かりにする」「大量攻撃を仕掛ける」などが挙げられる

- 踏み台攻撃の手口としては「ID・パスワードを窃取して乗っ取る」「マルウェアに感染させて乗っ取る」の2つがある

- 踏み台攻撃を受けた場合、「社会的信用の低下につながる」「誤認逮捕に発展する恐れがある」といったリスクが想定される

- 踏み台攻撃には、「長く複雑なID・パスワードの設定」「アンチウイルスソフトの導入」「不正アクセス検知システムの導入」「従業員への情報セキュリティ教育の実施」といった対策が有効

踏み台攻撃とは

踏み台攻撃とは、攻撃者が他人のコンピュータやネットワークを乗っ取り、それらを使ってさらに他のターゲットへとサイバー攻撃を仕掛ける手口を指します。

攻撃者はIDやパスワードを盗んだり、マルウェア(悪意のあるソフトウェアやコードの総称)に感染させたりすることで、コンピュータを不正に乗っ取ります。また乗っ取ったコンピュータを利用し、DDoS攻撃など単独では難しい、大規模なサイバー攻撃を仕掛けます。

※DDoS攻撃…大量のデータを送りつけ、相手のサーバーやネットワークへ膨大な負荷をかける攻撃

この踏み台攻撃の厄介なところは、攻撃を仕掛けているのはあくまでも乗っ取られたコンピュータであるため、真の攻撃者を特定し、攻撃を根底から解決することが難しいという点です。

企業や組織のコンピュータが踏み台に利用されれば、社会的信用の低下を招いたり、最悪の場合「従業員の誤認逮捕」などの被害に発展したりことも考えられます。

踏み台攻撃の目的

攻撃者が踏み台攻撃を行う目的としては、以下が挙げられます。

- 攻撃者の身元を特定できないようにする

- サプライチェーン攻撃の足掛かりにする

- 大規模攻撃を仕掛ける

攻撃者の身元を特定できないようにする

踏み台攻撃の主な目的の一つは、攻撃者の身元を隠すことです。

先述の通り、攻撃者は自分のコンピュータから直接攻撃を仕掛けるのではなく、乗っ取った第三者のコンピュータを経由して攻撃を行います。

こうすることで、痕跡が残るのは実際に攻撃を行った第三者のコンピュータなので、裏で糸を引いている攻撃者の存在に気づくことが難しくなります。

サプライチェーン攻撃の足がかりにする

「サプライチェーン攻撃」とは、企業・組織のサプライチェーン(供給網)を踏み台にすることで、大企業のような“強固なセキュリティ体制”をもつターゲットに、攻撃を仕掛けるサイバー攻撃です。

攻撃者はセキュリティレベルが低い関連会社や取引先の脆弱性を悪用し、本来のターゲットである企業や組織ネットワークに侵入します。踏み台攻撃は、このサプライチェーン攻撃を行う際の足がかりとして利用されることがあります。

大規模攻撃を仕掛ける

踏み台攻撃は、大規模な攻撃を行うためにも利用されます。「DDoS攻撃」が代表的な例です。

DDoS攻撃とは、ターゲットのサーバーやネットワークに大量のデータを送りつけて、サービスを一時的に停止させる攻撃です。攻撃者は第三者のPCを踏み台として利用し、数百~数千台規模の端末から攻撃を実行します。

また、踏み台攻撃は、大量のスパムメールを送信するためにも使われます。攻撃者は何らかの方法でメールアカウントのID・パスワードを窃取し、アカウントを乗っ取ってそこからスパムメールを送信します。

スパムメール送信の踏み台にされた場合、意図せず詐欺目的のメールを大量に送って被害を拡大させたり、スパムメール送信者として社会的な信頼を損ねたりといったリスクが考えられます。

踏み台攻撃の手口および仕組み

踏み台攻撃を仕掛けるために、攻撃者は以下のような手口を使って、コンピュータを乗っ取ろうとします。

- ID・パスワードを窃取して乗っ取る

- マルウェアに感染させて乗っ取る

ここでは踏み台攻撃の手口と、コンピュータを乗っ取った後にどのような仕組みで攻撃が行われるのかをあわせて解説します。

ID・パスワードを窃取して乗っ取る

コンピューターやアカウントを乗っ取って踏み台に利用するため、攻撃者は認証情報の窃取を行います。認証情報を盗むには様々な方法がありますが、代表的なものに「ソーシャルエンジニアリング」や「フィッシング詐欺」があります。

ソーシャルエンジニアリングとは、情報通信技術を使わずに認証情報を盗む手法です。

例えば、アカウントにログインを試行するユーザーのPCやモバイル端末の画面を背後から盗み見て、IDやパスワードを不正に取得する行為などが、ソーシャルエンジニアリングに該当します。

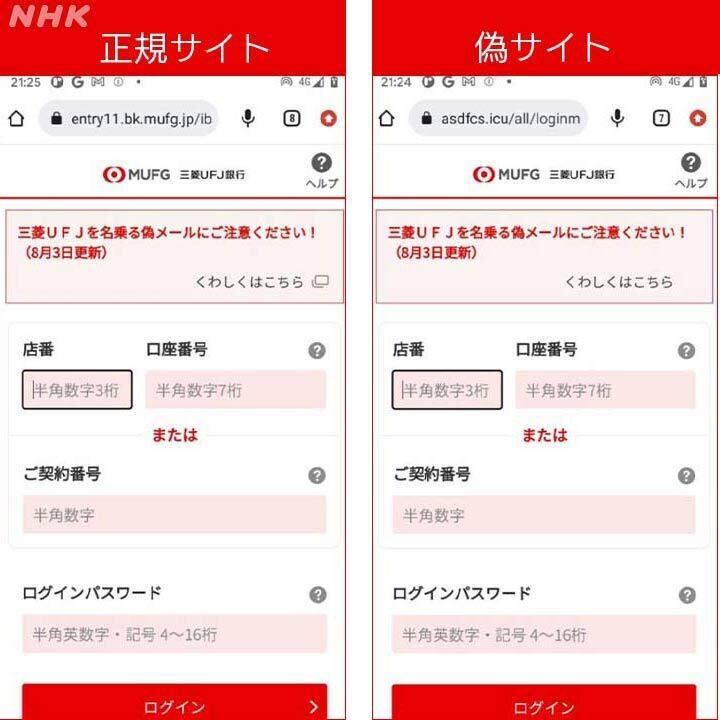

またフィッシング詐欺では、偽のメールや正規サイトと酷似した偽のWebサイトを作成し、ターゲットを偽サイトへ誘導して、ログイン情報の入力を促します。

▼三菱UFJ銀行を装った偽サイトの比較

出典:NHK|“見分けるのは無理” 知ってほしい「フィッシング詐欺」対策は

マルウェアに感染させて乗っ取る

コンピューターを乗っ取る手口として、遠隔操作を可能にする特性をもった「マルウェア」に感染させるというものもあります。

遠隔操作マルウェアに感染させることで、攻撃者は遠隔地から乗っ取ったPCを使い、他のシステムへ攻撃を仕掛けることが可能です。

また、攻撃者による遠隔操作は基本的にバックグラウンドで行われることから、踏み台に利用されていることになかなか気づけないケースが多いです。

「マルウェアに感染させて乗っ取る」踏み台攻撃の仕組み

以降では、先ほど紹介した「マルウェアに感染させて乗っ取る」手口を例に、踏み台攻撃の「仕組み」について紹介します。

まず攻撃者は、以下のような方法でターゲットをマルウェアに感染させます。

- 不正なWebサイトを閲覧させる

- 添付ファイルにボットを仕掛けたメールを送りつけ、開封させる

- 有益なソフトウェアになりすましダウンロードさせる

マルウェアに感染すると、自動的にC&C(コントロール&コマンド)サーバーと呼ばれる、感染端末をコントロールする指令サーバーへと接続され、攻撃者はC&Cサーバーを通してターゲットの遠隔操作を行います。

踏み台攻撃のリスク

踏み台攻撃を受けた場合、以下のようなリスクが想定されます。

- 社会的信用の低下につながる

- 誤認逮捕に発展する恐れがある

社会的信用の低下につながる

企業のシステムが踏み台攻撃に利用されると、その企業や組織の社会的信用が大きく損なわれる可能性があります。

意図的にサイバー攻撃へ加担したわけではなくとも、セキュリティの脆弱性や体制の不備が露見するため、顧客や取引先などからの対外的な信頼を失うことに繋がりかねません。

誤認逮捕を招く恐れがある

攻撃者は、ターゲット以外の第三者のコンピュータに不正アクセスし、これを踏み台にして攻撃を行います。

このため、踏み台となったコンピュータのIPアドレスが攻撃の発信源として捜査機関に検出され、これをもとに調査が進められると、本来の攻撃者ではなく、無関係の第三者が容疑者として疑われるリスクが生じます。

踏み台攻撃の被害事例

ここでは実際に発生した、踏み台攻撃の被害事例を2つ紹介します。

1. 企業のメールアカウントに不正アクセスされ、迷惑メール送信の踏み台に

駅ビル複合施設などを展開する企業のメールアカウントが、不正アクセスを受ける事件がありました。同社によると、利害関係者へ送信するために使用しているメールアカウントの一つが不正アクセスを受け、結果攻撃者がスパムメールを送信するための踏み台に利用されてしまったとのことです。

幸い同社の運営する施設には影響がなく、本事件を受け同社は速やかにパスワードを変更し、セキュリティ対策を強化して再発防止に努める旨を発表しました。

2. アメリカのセキュリティ情報サイトに大規模なDDoS攻撃

「Mirai」というマルウェアに感染した大量のIoT機器を操作し、アメリカのセキュリティ情報サイトに大規模なDDoS攻撃が仕掛けられる事件がありました。

38万を超えるIoT機器が一斉にWebサイトへアクセスしたことから、そのサイトはサーバーがダウン。一時的にアクセスできなくなる事態を招きました。

またこの大規模なDDoS攻撃はDNSサーバー(ドメイン名とIPアドレスを紐付け、変換するサーバー)に対しても行われ、X(旧Twitter)やPinterest、PayPalといった著名なサービスすべてが、一時的に利用できなくなるといった大規模な被害を及ぼしました。

踏み台攻撃への対策

踏み台攻撃への有効な対策として、以下にような項目が挙げられます。

- 長く複雑なID・パスワードの設定

- アンチウイルスソフトの導入

- 不正アクセス検知システムの導入

- 従業員への情報セキュリティ教育の実施

長く複雑なID・パスワードの設定

第三者が簡単に推測できるような、脆弱なID・パスワードを使用している場合、アカウントなどが乗っ取られる危険性が高まるため、長く複雑なIDやパスワードを設定することが重要です。

具体的には、パスワードには大文字・小文字・数字・特殊文字を組み合わせ、最低でも12文字以上の長さを持たせることが推奨されます。

また、同じパスワードを複数のアカウントで使いまわすと、パスワードが漏洩した際、芋づる式に他のサービスでも不正ログインが行われる危険性があります。パスワード管理ツールなどをうまく活用し、パスワードの使いまわしを防ぐよう心がけましょう。

アンチウイルスソフトの導入

踏み台攻撃の手口に関する章で説明したように、攻撃者はマルウェアに感染させることでコンピュータを遠隔操作し、踏み台として利用します。

そのため強力な「アンチウイルスソフト」を導入し、マルウェア感染を未然に防ぐことは、基本的ですが非常に有効な対策です。

「未知のマルウェア検知」等にも対応する信頼性の高いアンチウイルスソフトをインストールし、定期的にシステム全体をスキャンすることで、マルウェアの検出・削除を行います。

不正アクセス検知システムの導入

攻撃者にID・パスワードを窃取されて不正アクセスを許してしまった時、いち早く検知するためセキュリティシステムを導入しておくことも大切です。

不正アクセスを検知できるシステムの例としては以下のようなツールが挙げられます。

IDS/IPSは、ネットワークを監視し、不正アクセスなどの脅威を検知するためのセキュリティソリューションです。

またNDRは、社内外を問わずネットワーク内の不審な挙動や異常な通信を検知し、管理者に不正アクセスやマルウェアの侵入を通知します。

IDS/IPSがあくまで外部からの不正侵入を検知・ブロックすることに主眼を置くのに対し、NDRは外部脅威・内部不正を問わず、すでに内部へ潜伏する脅威も含め、あらゆる不正を検知することを目的としています。

従業員への情報セキュリティ教育の実施

技術的な対策だけでなく、従業員のセキュリティ意識を高めることも、踏み台攻撃を防ぐために欠かせない要素です。情報セキュリティ教育を定期的に実施し、踏み台攻撃の手口やリスクなどを共有しましょう。

踏み台攻撃につながる、以下のような危険なアクションについても注意喚起を行います。

- 簡単に推測できるようなパスワードの設定

- 不審なメールの開封

- アカウントにログインした状態での離席

踏み台攻撃への対策ならLANSCOPEサイバープロテクションにお任せ

対策の部分でも説明したように、踏み台を防ぐためには「高精度なアンチウイルス」の導入が欠かせません。

「LANSCOPE サイバープロテクション」では凶悪なマルウェアを速やかに検知・ブロックする、2種類のAIアンチウイルスを提供しています。

▼2種類のアンチウイルスソリューション

- アンチウイルス✕EDR✕監視サービス(MDR)をセットで利用できる「Aurora Managed Endpoint Defense」

- 各種ファイル・端末に対策できる次世代型アンチウイルス「Deep Instinct」

1. アンチウイルス✕EDR✕監視サービス(MDR)をセットで利用可能な「Aurora Managed Endpoint Defense」

「LANSCOPE サイバープロテクション」では、EDRのマネージドサービス「Aurora Managed Endpoint Defense」を提供しています。

「Aurora Managed Endpoint Defense 」は、アンチウイルスとEDRを併用し、エンドポイントを内外から保護するセキュリティソリューションです。

高度なエンドポイントセキュリティ製品を導入しても、適切に運用できなければ意味がありません。

「Aurora Managed Endpoint Defense」は、下記の2種類のセキュリティソリューションの運用を、お客様の代わりにセキュリティのスペシャリストが実施するMDRサービスです。

- 脅威の侵入をブロックするAIアンチウイルス「Aurora Protect」

- 侵入後の脅威を検知し対処するEDR「Aurora Focus」

セキュリティのスペシャリストが徹底したアラート管理をおこなうため、お客様にとって本当に必要なアラートのみを厳選して通知することが可能になり、不要なアラートに対応する必要がなくなります。

また、緊急時にはお客様の代わりにサイバー攻撃へ即時で対応するため、業務負荷を減らし、安心して本来の仕事へ集中していただけます。

「Aurora Managed Endpoint Defense」についてより詳しく知りたい方は、下記のページをご確認ください。

2. 各種ファイル・端末に対策できるNGAV「Deep Instinct(ディープインスティンクト)」

「LANSCOPE サイバープロテクション」では、 AI(ディープラーニング)を活用した次世代ウイルス対策ソフト「Deep Instinct」を提供しています。

下記のようなセキュリティ課題をお持ちの企業・組織の方は、 検知率99%以上のアンチウイルス製品「Deep Instinct」の利用がおすすめです。※

- 未知のマルウェアも検知したい

- 実行ファイル以外のファイル形式(Excel、PDF、zipなど)にも対応できる製品が必要

- 手頃な価格で高性能なアンチウイルスを導入したい

近年の攻撃者は、セキュリティ製品から検知を逃れるため、実行ファイルだけでなくExcelやPDF・zipなど、多様な形式のマルウェアを仕掛けてきます。

「Deep Instinct」は、形式を問わずにさまざまなファイルに対応しているため、多様な形式のマルウェアを検知可能です。

「Deep Instinct」は、手ごろな価格設定も魅力です。詳細は以下よりご覧ください。

※Unit221B社調べ

マルウェアに感染したかも……事後対応なら「インシデント対応パッケージ」にお任せ

「PCがマルウェアに感染してしまったかも」

「システムへ不正アクセスされた痕跡がある」

このようにサイバー攻撃を受けた”事後”に、いち早く復旧するためのサポートを受けたい場合は、プロがお客様に代わって脅威に対処する「インシデント対応パッケージ」の利用がおすすめです。

フォレンジック調査のスペシャリストがお客様の環境を調査し、感染状況と影響範囲を特定。マルウェアの封じ込めをはじめとした復旧支援に加え、今後どのように対策すべきかのアドバイスまで支援いたします。

「自社で復旧作業を行うのが難しい」「マルウェアの感染経路や影響範囲の特定をプロに任せたい」というお客様は、是非ご検討ください。

まとめ

本記事では「踏み台攻撃」をテーマに、その概要や対策について解説しました。

本記事のまとめ

- 踏み台攻撃とは、攻撃者が他人のコンピュータやネットワークを乗っ取り、それを使ってさらに他のターゲットにサイバー攻撃を仕掛ける手法

- 攻撃者が踏み台攻撃を行う目的は、「身元を特定できないようにする」「サプライチェーン攻撃の足掛かりにする」「大量攻撃を仕掛ける」などが挙げられる

- 踏み台攻撃の手口としては「ID・パスワードを窃取して乗っ取る」「マルウェアに感染させて乗っ取る」の2つがある

- 踏み台攻撃を受けた場合、「社会的信用の低下につながる」「誤認逮捕に発展する恐れがある」といったリスクが想定される

- 踏み台攻撃には、「長く複雑なID・パスワードの設定」「アンチウイルスソフトの導入」「不正アクセス検知システムの導入」「従業員への情報セキュリティ教育の実施」といった対策が有効

踏み台攻撃は、社会的信用の低下や誤認逮捕といった深刻なリスクを引き起こす可能性があります。企業は、自社のシステムが踏み台として利用されないよう、強力なパスワード設定やアンチウイルスソフトの導入といった対策を日頃から徹底することが重要です。

おすすめ記事